揭秘甘肃北山地区:四代人探索高放废物处置库厂址的历程

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

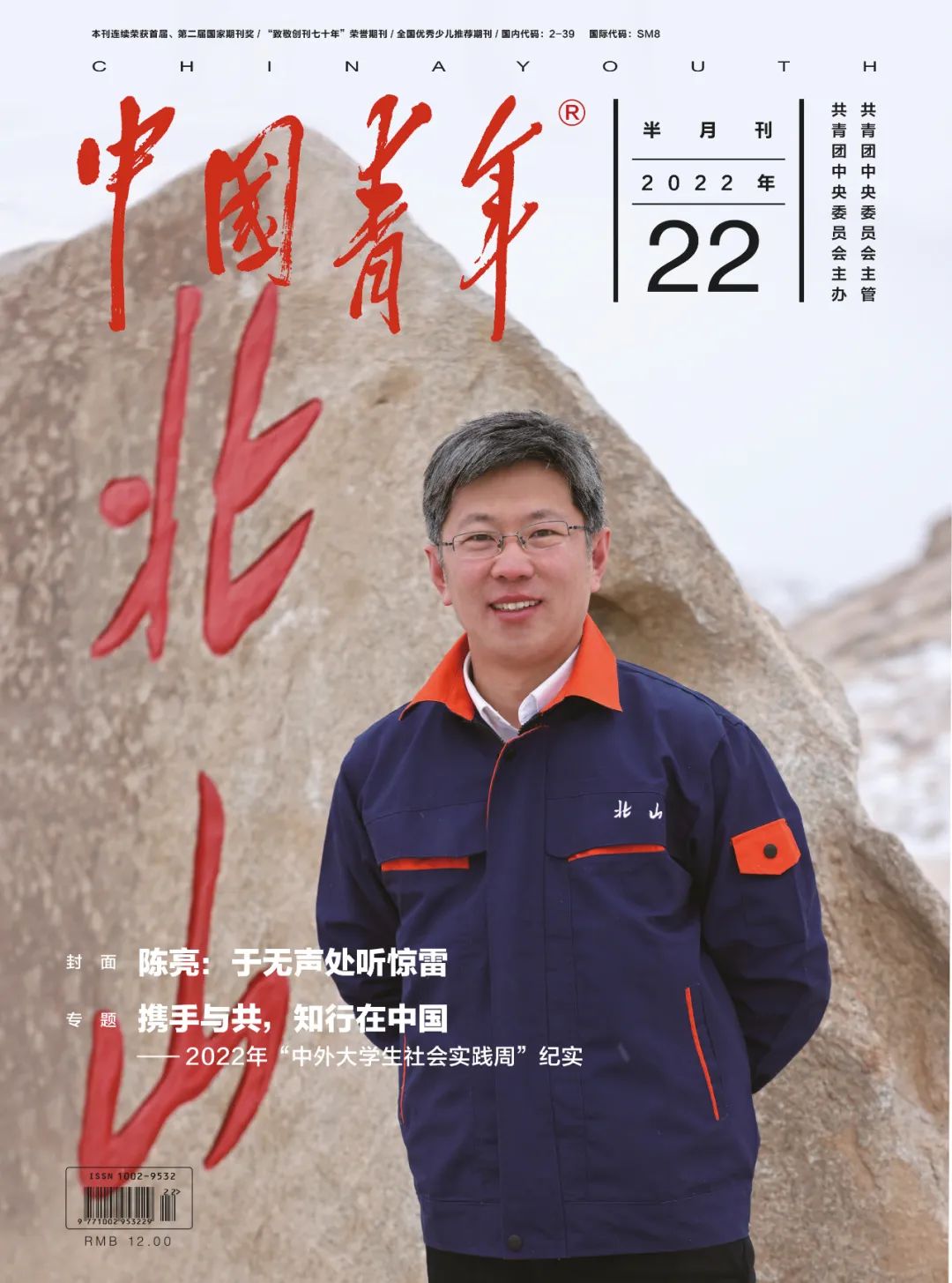

原载于《中国青年》杂志2022年第22期

陈亮:于无声处听炸雷

文-本刊记者于丹

、

北山星空。喻菲摄

同在边陲之地,与声名鹊起的兰州相比,地处的北山地区更像是一个离群索居的隐士。3个小时可以从广州飞到兰州,再从兰州到北山,则须要近4小时的车程。行至中途,手机讯号的随之消失令人惊讶,“想在这儿待下去,得先学会应对孤单”。

鲜有人知,这片人迹罕至的戈壁滩,迄今已历经四代“北山人”的探求。

时间回溯至20世纪80年代,我国高水平放射性废物(以下简称“高放废物”)处置库校址的全省筛选工作即将启动。而后,以徐国庆为代表的第一代北山人,为了这一关乎核工业可持续性发展重要课题,在北山搭下了第一顶帐蓬。自此,这片沙漠上就多出了一支“科研游牧民族”,而后王驹、苏锐等一代代北山青年在此浪迹萍踪。

游牧民族寻觅的是水草丰茂之地,北山人则是在这几百平方公里的戈壁上,找寻地下近百米的岩石层。跨越千万年的时空,为核工业体系中的最后一环——高放废物的安全处置找到一处安全适合之所。

中核集团核工业成都地质研究院副教授陈亮是一名“80后”青年,也是第四代北山工作者中的佼佼者,言语直率,逻辑清晰,不乏诙谐:“我们核地研院是相当有责任感的,既负责把核工业所需的铀矿‘找’出来为我所用,又负责把用完后的放射性废物‘送’回去,确保常年安全。”

“很辛运,我回去了”

时间客观记录了一名青年的选择,伏笔则是在一场报告中埋下的。

2006年10月,陈亮于复旦学院研究生结业,获得日本全额博士奖学金支助,赴德国弗赖堡科技学院攻读博士学位,主要从事高放废物处置研究。留法期间,陈亮第一次接触到“高放废物处置地下实验室”,追忆中“多少有些朝拜的觉得”。

2009年5月,陈亮在新加坡出席欧洲岩石热学会议,彼时核工业成都地质研究院副教授王驹在会上做了一场关于中国高放废物处置研制规划的报告,详尽介绍了国外对于高放废物处置研制的最新进展。

这场报告正值陈亮正式博士结业的关键时期,祖国的“召唤感”由此而起。报告结束后,陈亮激动地找到了王驹,在对国外高放废物处置情况有了详尽了解后,此前“学成归来,回母校教书也是个好归宿”的看法淡去,转而化为一纸承载着科研理想的简历,投送进了核工业成都地质研究院……

2009年12月,陈亮获得英国工学博士学位。与此同时,陈亮助理院长的一年任期将满。带着现实的压力与等待的焦躁,2010年,陈亮出席了组织的全省竞聘,在一众竞聘者中获得了里尔中央理工学院和美国国立图卢兹应用科学大学两所院校的副院长入职资格。

2011年1月,陈亮收到了核工业成都地质研究院的聘用通知,此时距他入职日本里尔中央理工学院副院长仅4个月。

鲜为人知的是,入职之前,陈亮曾向南特中央理工学院去信坦言,“假如以后接到了国外的聘用通知,我无论怎么是要回来的。若果不接受这些可能性,我也可以舍弃这个职位。”即便收到了国外的聘用通知,只要陈亮继续在美国工作满一年,也可以选择停薪留职,为自己留一条“后路”。

“归属感”面前,陈亮拒绝了一切“可能性”,“回国无须条件作为交换彩钢房效果图,假如给自己留了退路,就老想着那条退路,既然决定了要归国,就没想过再回家。”

塌实平和的表述中,《中国青年》记者清晰地感遭到陈亮的欣悦,“作为一名科研工作者,最大的幸福是才能学因而用,很辛运,我回去了。”

前不久,第一代北山人徐国庆九十岁生日时,一张相片重新唤起了这段记忆——王驹在欧洲岩石热学会议做报告时,在场的朋友拍了一张现场的全景照。在这张相片的最后一排,陈亮找到了未及而立之年的自己,身着条纹衬衫,“这段故事,到此算是圆上了”。

掀开北山的“扉页”

2011年1月17日,29岁的陈亮回到了上海,王驹在机场等候,“故人”重逢;同年2月初,旧情犹聚,陈亮走入了北山。

陈亮

“发条”是手动旋紧的。

国际上对于高放废物的安全处置普遍觉得技术可行的方法是深地质处置,即通过多重屏障体系,将高放废物埋置在500到1000米深的稳定地质体中,确保高放废物在衰变至安全水平之前的上万年时间内与生物圈进行有效隔离。经过几六年的研究,美国、芬兰和瑞典等国家研制的高放废物安全处置理论和技术体系已成熟,并确定了处置库坝址和工程建设方案。

彼时,中国的进度则与之有了距离。

归国后等待陈亮的,是须要他暂时舍弃原先的科研方向,在北山做一名“地质编辑”,从自然所给出的素材中节选采样,通过对岩心数据的编录和地层质量的评价,以获得坝址地层的基本特点数据,避免破碎带和断层,因而找到最适宜高放废物安全处置的稳定地质层——这是他从未想到的起点。

第一次走近北山这片饱含无数可能的地方,陈亮驻扎了近200天。

在北山,天气晴好时找一个低点的土坡,可以望见远处的祁连山。江山雄伟,风露高寒,几百平方公里的地界,“邻居”只有一户牧民。虽然当时只能靠卫星电话沟通,陈亮也并不觉痛苦。

“反正从小就干劳作儿,我这人就认为到哪里都很好。”交谈中,陈亮的言语中多有幸好之感,“我还好,来北山时能住上‘寝车’。没怎样住过帐蓬,在北山的前几代人早已把苦吃得差不多了。”所谓“寝车”,虽然就是将厢面包车改建,装一扇门,再开个窗。无人的大漠中,四星红旗总在领头的一辆车上飘动着,前面拖载着蓝白相间的“寝车”,浩荡行进。

每一次安营扎寨后,以寝车集聚的营地为中心,方圆百里内都是作业地点。

岩层深孔勘测和剖析是最基础的工作,尽管乏味却能获得珍稀的第一手数据。每逢出野外,陈亮与朋友带上些干粮就出发,晨兴则出,戴月而归;剖析地层质量时,随身携带的小马扎就是临时的“工位”;戈壁无人区常有突如其来的恶劣天气,学会“天气预报”,必要时“见好就收”也是在北山工作的必备技能之一,“这样半世流离的工作方法并非国家不支持我们彩钢房效果图,而是若果还没确定适宜的坝址,就轻率垒砌一座座生活设施,太浪费了。”陈亮解释道。

“选择回去不易,留出来更难”的现实考验里,陈亮与同学完成了3000多米钻孔岩心的节理编录和检测、40多平方公里的地表裂隙调查和综合剖析,提出了高放废物处置基岩适合性评价方式,为高放废物处置地下实验室选址提出了有力支撑。

2015年,一支来自中核集团、中科院和院校系统等7家单位组成的科研团队共同启动了北山坑探设施项目建设和科研工作。陈亮作为项目的总指挥,同团队一起在近50米的地下、几百米长的实验巷道中研制地下实验室建造和现场试验技术。

王驹(左一)与陈亮(左二)出席中法核能合作三十华诞高峰峰会,陈亮为嘉宾进行讲解

时间被工程进度驱散着,埋首苦干并非虚言。陈亮告诉记者:“超前侦测实验的性质决定了只要工程往前推动,现场实验必须紧随其后。虽然温度已近零下20摄氏度,也不能撤出来。”

不舍昼夜的日子里,大部份人都参与过“跺脚”这一集体活动,陈亮也不例外,“零下二十多摄氏度的天气,人搬去寝车里,盖在脸上的两三床棉被形同虚设,白天半睡半醒间脚就冻麻了,只得上去跺跺脚暖和暖和接着睡”。

在这儿,对质量和效率的追求达到了极至。一年半的时间里,一群“80后”“90后”科研工作者在晚上爆破、夜晚试验的高压节奏中完成了工程建设和10余项小型现场试验研究,提出了地下实验室建设安全技术体系。再想起北山坑探设施项目工程最终通过初验的这天,“现场试验的数据质量和成果都超出了预期”。

暮色四合之际,陈亮第一个走出149米长的斜坡道,沐浴在戈壁晚霞的柔光里,“走出洞口时,一缕温暖的阳光照在身上,幸福感十足”。

此外,我国高放废物地质处置库研制采取的是处置库选址、地下实验室科研和处置库建设“三步走”的战略规划。其中,地下实验室工程是整个研制规划中承上启下、必不可少的关键环节。2019年5月,经国务院批准,北山地下实验室工程获得国防科工局立项批复,该工程已于2021年6月17日复工建设。

数年前,陈亮曾拿着一幅规划图向来访人员介绍对于这片农地的憧憬,“这边会是我们的寝室楼,未来都会有个篮球场……”而今,北山实验室旁的生活区和国际交流中心已初步揭牌并投入使用。这幅“北山新蓝图”与“北山地下实验室”的3D疗效图一并挂在陈亮的办公室里,成为理想与现实的“纽带”。

至此,“科研游牧民族”的诗篇告一段落。谈及此处,陈亮感叹“北山人总算有个家了”。

陈亮(左一)为来访者介绍北山的规划

“科研者的使命从来不是讲一个故事”

2019年12月,陈亮被国防科工局委任为中国高放废物地质处置地下实验室工程总工设计师,荣获国家创新团队负责人。

2020年6月,年仅38岁的陈亮被委任为核工业成都地质研究院副教授。此时,他所在的北山团队日渐壮大,团队62名成员中有29名博士、20名硕士,专业囊括地质、水文地质、地下工程、缓冲材料、工程技术研制等,一时海英招集,精英丛聚。

也是在这一年,陈亮从皑皑戈壁走到了公众面前。

在获得全省十大“最美科技工作者”的荣誉后,媒体纷至沓来,共性无外乎让这名青年科研工作者讲讲自己和团队、青春与荒野之间的坚苦斡旋。这些曾令旁观者热泪盈眶的“故事”,于几代北山人的拼搏中已经隐入寻常,苦痛与欢笑,多数人身处其中浑不觉。惟独不能提起的“泪点”是家人,“除了无法言说的亏欠,没有其他”。

但荣誉然后呢?

访谈中,陈亮曾与《中国青年》记者讨论起《传习录》中的一句话:“声闻过情,君子耻之。”他总觉得一个人得到的荣誉与所作的贡献相当才好,“最好是低一些,这样内心比较塌实,但如今总觉得自己所获得的,远小于我个人的贡献。”

这些经常出现在心里的不安,每当在回到北山时便有所消解——

“所有人走近北山的那三天,想的并不是明天的关注、认可和荣誉,而是最终为国家安全处置高放废物的使命和追求。北山团队的使命从来不是‘讲一个催泪的故事’。接出来的任务更重,难度更大,荣誉是一种激励与肯定,更是一种鞭策,让我们以更高的标准要求自己把事情做得更好。”

后来有一位朋友在走道上遇见了陈亮,告诉他自己将要被派到一个条件非常坚苦的地方,此前出于现实缘由,对于这样的工作安排内心非常挣扎。碰巧间见到了媒体对北山团队的专访报导,几番思索后,他做出了去远方的决定。

寥寥数言体操若轻,释怀了陈亮心里仍然以来的犹豫,“如果对于北山的述说才能传递出一种担当实干、积极向下的精神,感召更多年青人,也不枉这份意义。”

“燃起那团火焰”

初入北山时,陈亮在一篇名为《走进北山,放飞梦想》的诗歌里如是写道——北山像一本书,现今我们掀开的仅仅是它的扉页,还有无穷的未来等待我们去探求。对于北山的情感,陈亮带着科研人独有的甜蜜,“感恩它敞开胸襟来接纳我们这个团队”。

结束在上海的专访后,再会陈亮,是在北山地下实验室旁的国家原子能机构高放废物地质处置创新中心的大会室中。这是一座结构现代的圆形建筑,矗立于戈壁,“漂亮,通透”。面对身着工装、自信流溢相继走入大会室的北山青年,倘若不曾了解,难以想像她们是怎样在这蛮荒之地“与天地斗,其乐无穷”……陈亮将这份“乐趣”归于科研人员的热忱,“回归到人的本身,你要相信每位人都是在追求幸福。作为一名科研工作者,我们做科研的初心是追求未知的谜底,动力则来始于热爱”。

被陈亮常挂在嘴里的“幸福感”,来自在北山的每位人都能明白自身价值所在。

在北山,陈亮的状态更为“从容”,如数家珍般向来访者介绍着北山的一切:承载着四代北山人拼搏痕迹的“寝车”与“彩钢房”已留作记念,原貌挪至大会室数百米外,而今前来的考察者诸多,有时北山青年们也会回去小住“忆苦思甜”;数十棵胡杨立于不远处,四季如画,千年不死、不倒、不腐的传说,与植根于此的青春共同耸立着;不曾变过的是黄沙漫漫里,旗帜上那一抹艳丽的蓝色。

见证北山人拼搏历程的寝车与彩钢房。本刊记者于丹摄

毗邻的土坡底部放有一块刻有“仰望星空脚塌实地”的石板。一入夜幕,白日里火箭朝天的北山就敛进了星空,但从北山人来到这儿开始,就有一盏灯光与这满天繁星遥相呼应。“心事浩茫连广宇”,星空下,常见北山科研工作者的沉默思考。

好多媒体以前问过陈亮同一个问题,怎样理解科研中的“最美”二字?对这一问题的每一次思索,都是对过往经历的一次反省——

“在每位核工业人的心上面,总有几个名子是美的,比如邓稼先、郭永怀、钱三强等高手,她们都在自己的领域做出了杰出的贡献,其脸上奇特的品质对别人有所打动,有所启发,有所帮助。我想,这是科研人所追求的一种‘最美’。从某种程度上来讲,去除本身科研工作管理的职责,荣誉的到来也要求我们更多地承当起一种社会责任。国家的发展不是靠一个人或则几十个人,而是要靠所有人,非常是我们的年青人要才能‘燃起心里的那团火’。不要把荣誉当成压力,做事业要轻装上阵,回归那个始于内心的驱动力,这是最长久的。其实每个人身在不同的科研领域,你们专注的赛道方向不同,而且我们所感遭到的那些科研高手头上的精神力量是无穷的,社会的进步、国家的发展、民族的振兴都须要这一‘最美’的精神养分。”

陈亮告诉《中国青年》记者,自己曾在核工业人创业早期的相片上看见过如下话语:“安下心,扎下根,戈壁滩上献青春。”无独有偶,在北山人曾使用过的一顶帐蓬上,也有着这么的精神寄寓,“万年工程,质量第一”“战低温、斗旱灾、比团结、比奉献”;自己以前住过的彩钢房上“扎根戈壁,团结奉献,争创一流,永久安全”的红色字迹已被风沙侵蚀昏黄,但精神继承,演化为“扎根戈壁、爱国奉献、世界一流、永久安全”的矢志不渝……

陈亮觉得,这是北山精神的“巡礼”,也是北山青年的“态度”,“虽然当时生活条件差一些,而且我们对科研项目、设备质量的要求仍然是国际标准,不曾暂居人后。文化也好,精神也好,不是讲下来的,而是要做下来能够凝神聚力,让每位人都能把个人的事业追求融入到国家的战略需求中”。

可以想见,在这儿,行动总比语言超前。标语并不是作为目标而存在,更像是北山人对某一阶段工作的总结。

精典影片《横空出世》中,将军冯石写下了一首脍炙人口的诗:死亡之海得玉浆,天山为屏昆仑障。纵横南北十万里,敢问炸雷何日响。数六年过去,“惊雷”之声余音绕梁,新一代核工业人应时代所需,为促进核工业产业链安全“闭环”,于无声处构筑着高放废物地质处置库这一万年工程。

北山的广袤星空下,陈亮对《中国青年》记者表示,在这份“万年的承诺”中,自己仅是一颗渺小的“星星”,你们应多瞧瞧在北山无言奉献的年青人。

但是,“世间一切伟大的创举总是默默完成的,这是奇迹中的奇迹”。

已成为北山一景的“仰望星空”石,不远处是已开馆的研究中心与寝室楼。本刊记者于丹摄

点击图片订购《中国青年》杂志2022年第22期

监制:皮钧

二审:蔺玉红

审校:刘晓刘博文

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!