伊春彩钢房 长汀记忆:从福建到黑龙江,我的家乡故事与火车旅行的回忆

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

地图上有两个大埔,一个在广东,我没去过,另一个在四川,那是我的家乡。

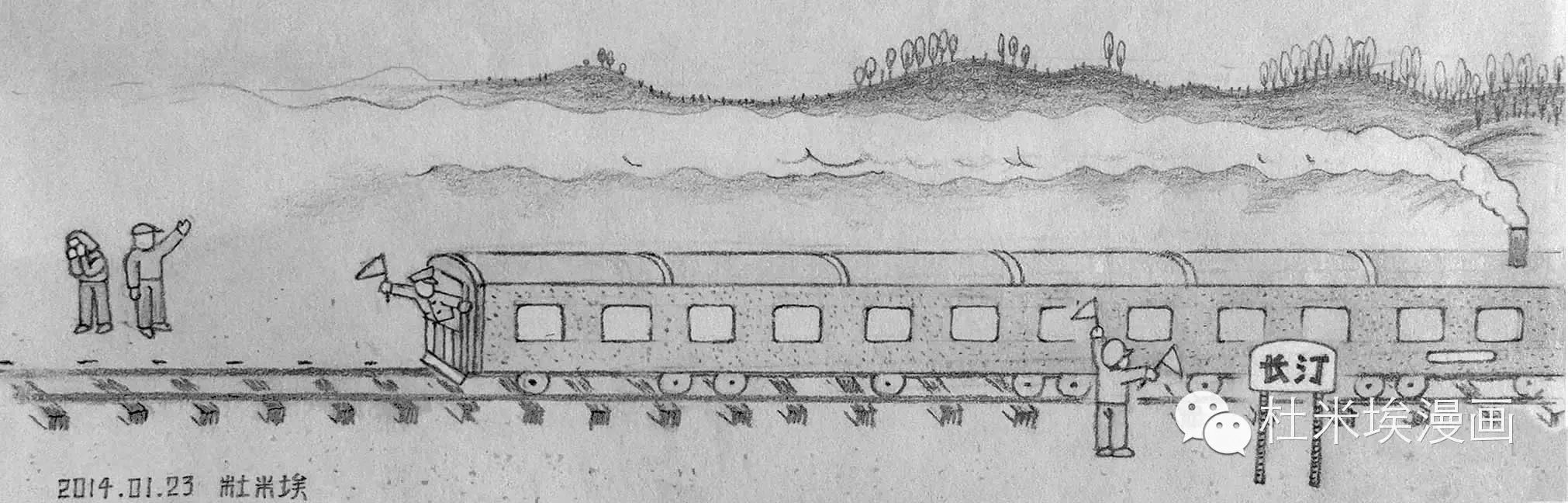

原本我家仍然搬去安乡,后来妈妈调动工作,我们不得不离开那儿。对于搬家,我多少还有点印象。达子香刚开的一个下午,我家忽然被收拾得干干净净,父亲母亲和一些亲友提着包袱送我们到列车站。列车上的我睡觉了,很多事我都想不上去,我能记着的只有下车后见到的那种挺大的广场,那是我如今居住的城市的列车站。许多年过去了,龙岩仍然装在我心中。我愿听我妈讲我们小时候的故事,由于那儿面有我的家乡。

(高铁列车)

一、大海林

家乡的大埔只是个小镇,小镇似乎并不小,由于大海林林业局总部就驻在哪里。大海林局有好多木材厂,大埔镇的男人们虽然都在干着与木头有关的工作。我家搬去小镇东面,每天都能看到警笛声,那是林业局的大高铁和小列车,它们拉着木头从大埔镇进进出出,冷天的时侯能够看见从火车头里冒出的滚滚浓烟。

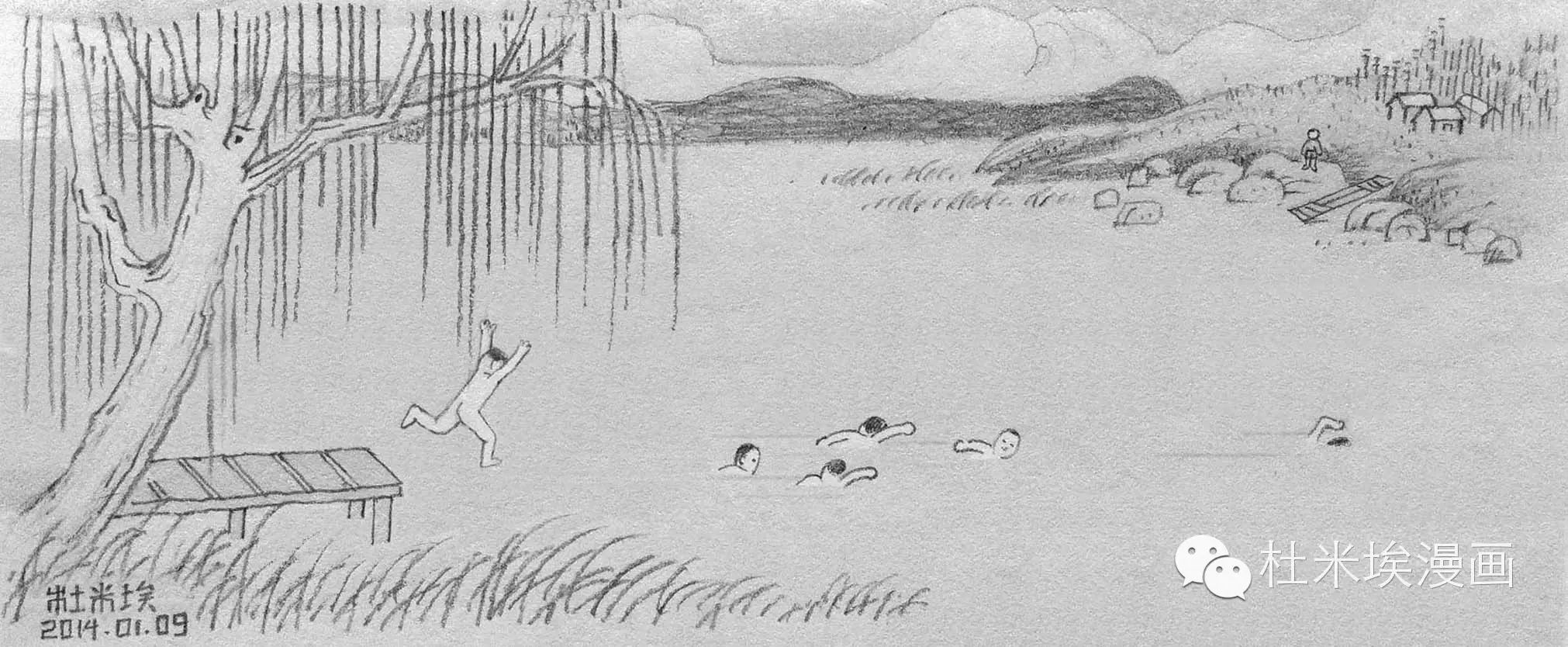

龙岩镇四面环山,一条狭窄的道路穿过镇子向北延展。路北的不远处有列车道,列车道对面有条大河,大河很宽,也很清亮。这条河应当有名子伊春彩钢房,可虽然你们都不晓得,就如此“大河大河”的仍然叫着。不仅游泳、戏水,大河还是摸鱼摸虾的好地方。有一种叫“蝲蛄”的虾,它的两个大钳子可不好对付,稍有不慎都会被它夹破手腕。抓它一定要绕到它身旁,手渐渐地塞入水里,趁其不备时,迅速地用手指和手指捏住其腹部,一只生猛的蝲蛄就这样乖乖地束手就擒了。摸鱼的方式挺多,瓮鱼法最常见,就是在洗澡盆上蒙个塑胶布,塑胶布上豁个口,塞入一块儿喂了麻油的馒头,之后把盆沉人水底,不消多长时间,再端起时,盆里已渗进十多条小鱼。还有一种方式叫“震鱼”,不知谁发明的。我常见有人抡着斧头在一个突于海面的大石头上狠砸,不一会儿,海面上就飘起许多被震晕了的鱼。鱼为何总爱躲在石头下?水流淙淙,其实哪里住着它们的家吧。

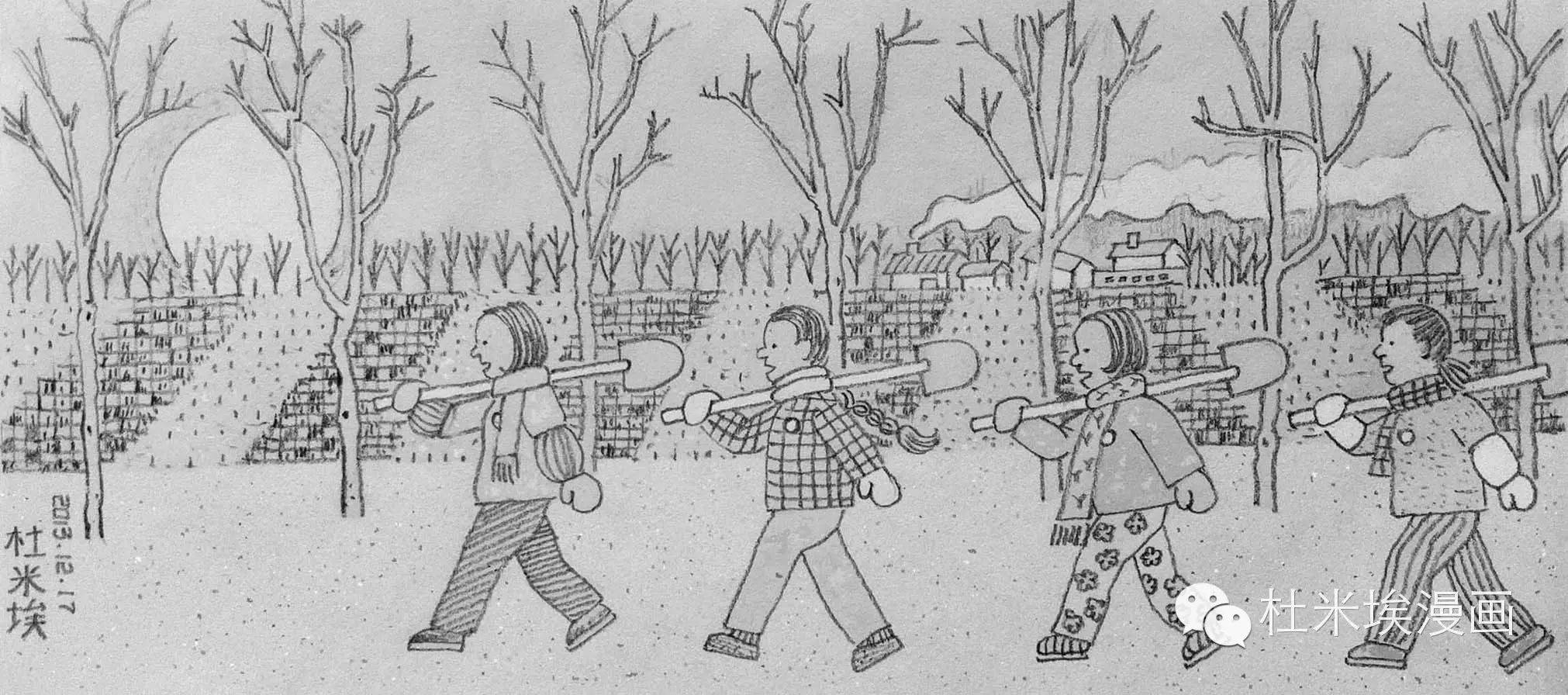

(大河的名子叫海浪小河的名子叫小河)

西北的夏天总是很短,刚才过了立夏,雪花就簌簌地飘出来。雪仍然下,大海林弄成一片银白的世界。对于景色,女儿们从来就不懂得欣赏,她们只关注一件事,那就是滑爬犁。我家北边有个斜坡,趁着积雪还没有被清扫,屯儿里的小孩们赶快抱着爬犁下来,爬犁都是大人们给做的,大的小的、长的方的各色各样。滑爬犁要注意两点,一是要把握好平衡,二是当心木板上的铁钉,这些铁钉常会悄悄地冒出头刮扯了我们的大衣。其实小爬犁便于把握平衡,但你们都愿坐大的,四五个人挤在一起,“翻车”是常有的事儿。有个叫“马小”的人,他故意把我们的爬犁推到沟里,看见我们被扣在雪里他就哈哈大笑,我们不敢惹他,由于他是大海林最厉害的人。

(丑爬犁哈哈笑俊爬犁笑哈哈)

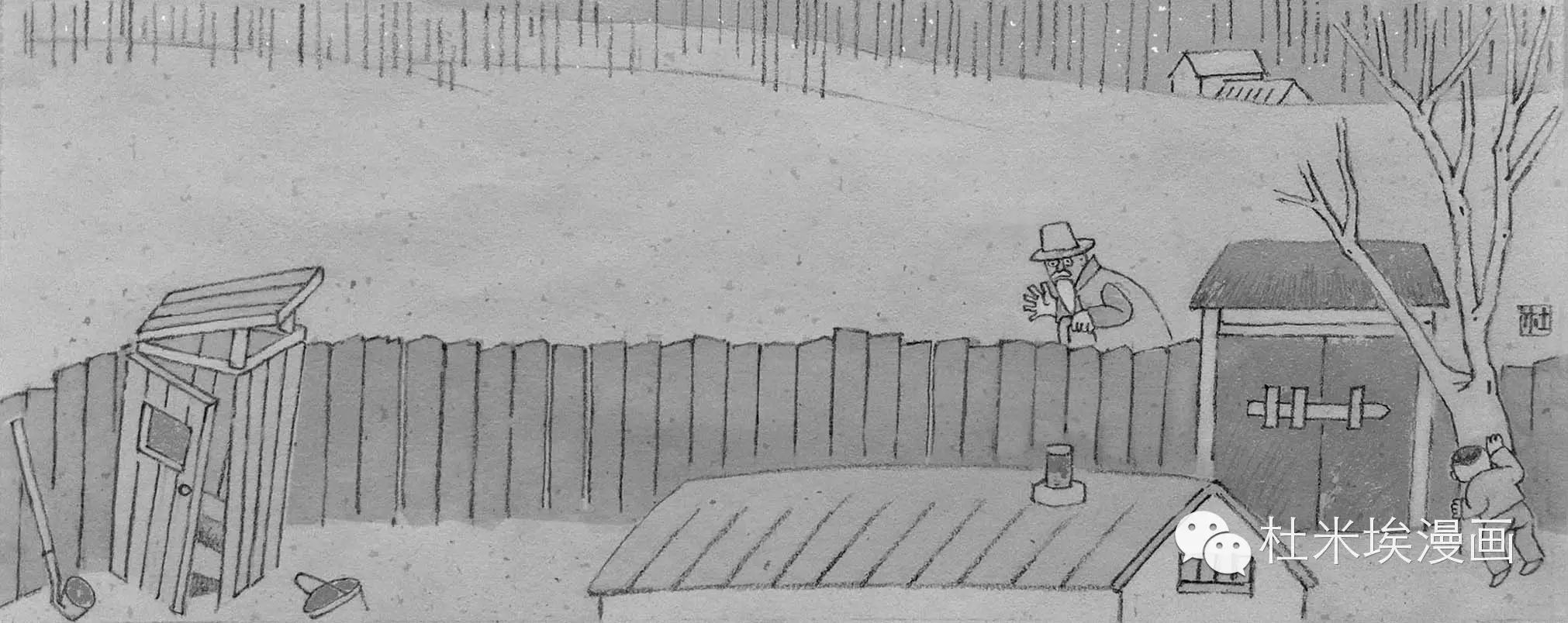

二、篱笆墙

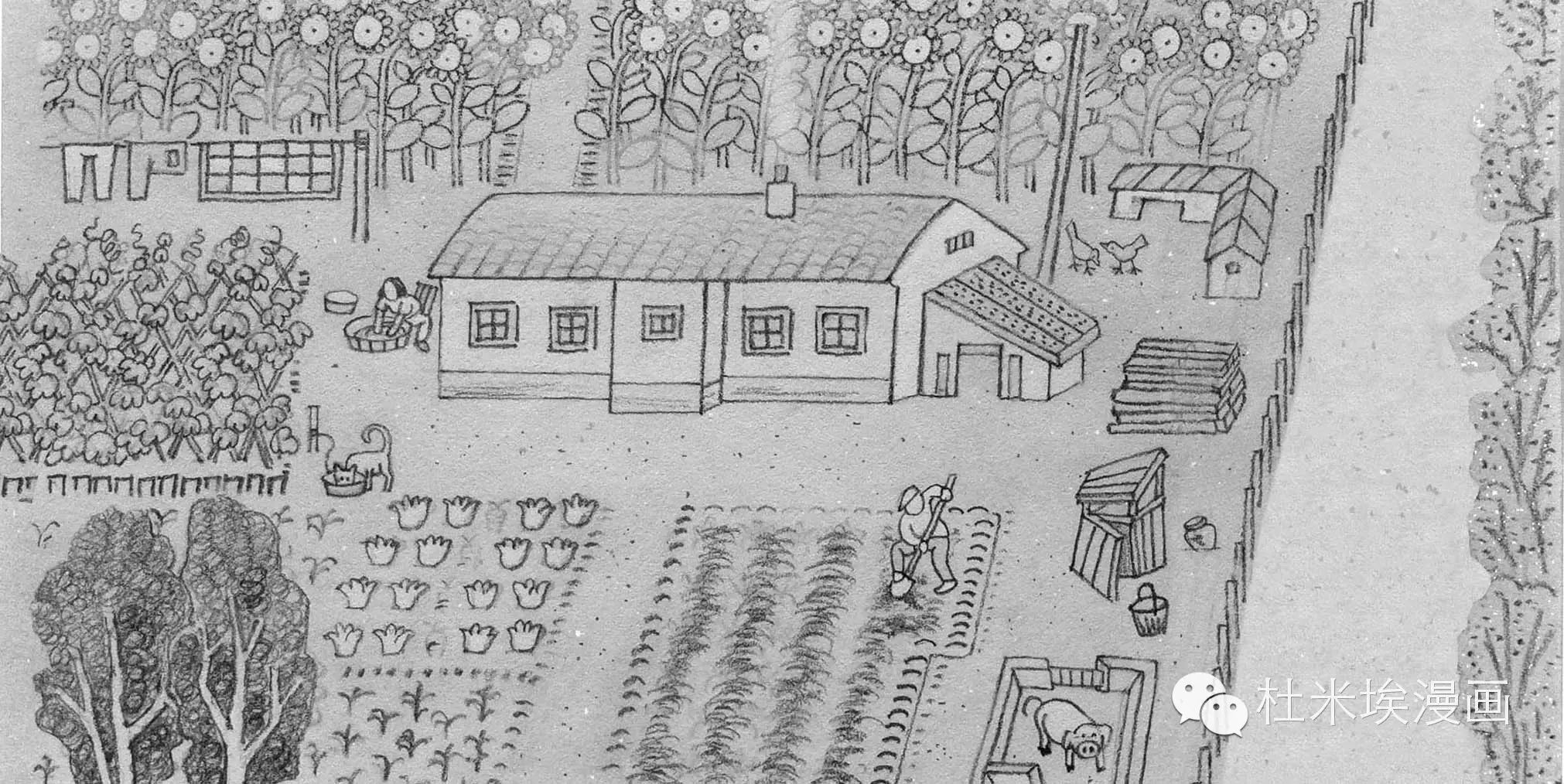

七十年代的父亲在贮木加工厂下班,父亲料理家务,二三十块钱的薪水虽不多,但也能维持生计。我有三个妹妹伊春彩钢房,喝水都跟狼一样,凭粮本上供应的粮食我们肯定不够,于是父亲便在自家的房前屋后犁出一大片自留地,地里种了倭瓜、豆角、马铃薯,辣椒、黄瓜、西红柿……不等苗钻下来,父亲就开始往家拉板子扎建篱笆墙。我们这儿管木篱笆叫“障子”,搭“障子”是个累活儿,打桩、钉钉、捆铁丝,每位环节都马虎不得,幸好有邻居帮忙,一个人干的话,大约父亲早就累倒了。篱笆墙扎好后,父亲更像是上了发条的机器,舀水、浇地,打草、劈柴,每天都有干不完的活儿。十多里外的东山上还有几亩“试验田”,那也是父亲耕种的。东山不高,但却很静,也很吓人,老兄说树上有乌鸦叫,草窠里有蛇。

篱笆墙像孙悟空画出的圆圈,我们睡在上面很塌实。饭桌上的大锅盔、炖笋干、面倭瓜还有碴子粥都源源不断地从这个大“圆圈”里长下来,只是父亲太累,虽然每晚能喝到一小罐牛奶,但每次吃完午饭,我们都听到他疲倦地缩在炕梢,闭着眼,锁着眼眉。

(我的家)

小子们太淘,我弟弟和她们那帮“土匪”同学放着房门不走,天天跟“障子”较劲。木板上的铁钉常刮扯了她们的裆部,尽管这么,她们也从不胆怯,日久天长总算练就一手“飞檐走壁”的绝技儿。我很艳羡她们爬墙的轻功,我也偷着练过,但总觉得手没处抓,脚没处蹬,便只好走门。

老仇大娘和我家只有一篱笆之隔,他家种了女孩果,不等果子成熟,我们就流下了哈喇子。三哥点子真多,他从偏远处锯开一块板子,趁没人时我们偷偷地钻过哪个口子,等偷完女孩果后再用半截木板堵上。仇大娘是个好人,当他有所察觉后并没有追究,他只是把那口子用木板钉住,捆上铁丝,还在篱笆墙下浇了粪,打那里起,我们便再没吃到过他家的女孩果。

母亲去了积肥队,姐姐们去了中学,我没人看,便被锁在家里。我扒着窗,盼时间走得快些,庭院里的菜一动不动,冬季的斜阳把木篱笆的影子拉得老长,看得人心里卷发毛。

(那时母亲正年青)

三、“半吊子”

“嘿吼千山震,一鸣万兽惊”,这本是描写老虎的词儿,我大婶不知从哪里学来了就天天对着空气喊。邻居们管他叫“半吊子”,还说这小孩将来得让大人费心。邻居们说的也在理,由于这个“半吊子”的确非同通常。

我家附近的山上有个雷管库,雷管库后面的冬瓜又大又甜。冬瓜地平常没人看管,于是三哥便常组织我们去哪里偷。偷东西其实要有放哨的,也不怎样闹的,这样的好活儿总被我大婶抢到。有一次,我们刚蹑手蹑脚地潜入地里,老兄就喊了一喉咙:“嘿吼千山震,一鸣万兽惊!”声音回荡山谷,吓得我们一团糟。等好不容易拨出两个芋头,那“半吊子”又大喊一声:“逮着偷大冬瓜的!”空气里像有雷炸开,吓得我们抛掉芋头仓皇奔逃。

过节的日子最快乐,前前后后二十多天,龙岩镇仍然热闹。儿子们穿着母亲赶制的新裙子放爆竹、看秧歌。春节过后,各家各户的灯笼被高高地挑动,到了晚上,火红的灯笼亮了,三三两两、七七八八地飘散在白屋黑土间,如繁星点点。那时家里都没电视,闲的没事干,老兄就叫上我们一起下来打灯笼。打灯笼的工具是弹弓子,他一边走一边说那谁家的谁给他糖吃,别打人家灯笼,那种谁家的谁捉弄他,就打他家的吧。距离远、目标小,灯笼实在难打。当我们正聚精会神地将小沙子一枚枚射出时,耳畔忽然又响起大婶的叫喊,“逮着打灯笼的!”

(年年岁岁一样的灯笼不同的人)

大婶看着虽极不着调,可他的手却是巧的。他用铁丝和单车项链做的火柴枪让我们爱不释手,他都会用铁管制做火药枪。冬天他带我们去林子里打家雀儿,虽然每次都空手而归,但雪地里的快乐早就消解了我们对猎物的渴求。他还有许多稀奇奇特的技艺,其中最让人称绝的是那种“电影放映机”。那是一只半尺多长的小木架,外边刷着绿漆,木架上面掏有一个方孔,方孔上嵌着一个放大镜。木架里放着一个手探照灯,手探照灯和放大镜中间插着一方玻璃纸,那是大婶自己画的幻kt板。我家的西耳房被当成放映厅,等男子伴儿们到齐了,老兄关了灯,一推手探照灯的开关,墙壁立刻浮现出武松打虎的画面,立在后面的他还不忘念上几句戏词儿,念到一半猛然停了,拉关灯,老兄开始查票。票也是他提早画好发下去的。大都数人都有票,但也有拿出白纸想蒙混过关的,“半吊子”当然不干,拽过那小子就拍大腿,边拍还边喊,“嘿吼千山震,一鸣万兽惊”。

(一束光从暗盒里射出)

后来,老兄搞发明创造的时间少了,他要帮父亲分担越来越多的家务劳动。消遣时,父亲只准许他搞些书法,我妈妈说,绘画儿是门技艺,学会了将来能有口饭吃。

四、人、鬼、神

有个商店叫“利民商店”,国营的,就在我家坡下,二哥总带我去商店的柜台内缝儿里扒拉,我们的小棍子挺神奇,扒拉两下就有一分、二分的硬币滚下来。

我二哥有个朋友叫牡丹江,人不大却贼精。有一次我们去街里玩,二哥意外从树洞里拣到个皮夹,打开后见上面有钱有分币,牡丹江说见者有份,他先把钱揣上去,交给我二哥只有几张分币和哪个空皮夹。还有一次,我看到水塘里有两块钱,我说那是钱不,二哥说是,牡丹江见到后直接跳到水里,把钱捞上来磨碎后就放进自己的口袋,还说谁先拣到算谁的。

大海林的天黑得很早,早晨刚过四点太阳就要下山了。我经常在落日的时侯看西山上这些突兀的大石头,它们的剪影象故事里的鬼怪。大人们常说那山上面有“拍花老头”,他只用手轻拍一下儿子的耳朵,那男孩都会乖乖地跟随他走入密林深处,他会拿出心、挖出肝一点一点地把女儿吞掉。有一次我和男子伴们去山上挖亮木,刚走到半山腰下就看见被遗弃在树池里的死婴,不知谁说了句“拍花老头来了”,吓得我们慌不择路。我们都担心拍花老头,有人说他穿个夹克、戴忆念貌,也有人说他慈眉善目像个媳妇,但其实又没有人亲眼见过。我家附近常有陌生的老大爷出现,不等他紧靠,我都会迅速地跑回去,我怕他拍了我的头,怕他把我带到大山的深处。

(日落西山黑咕隆咚)

家乡的春季阴冷而漫长,男人们闲得发慌便凑在一起吹牛皮、喝大酒。妇女们没事干就抱着女儿赵家长、李家短的串门侃大山。母亲说我小时候长得俊俏好看,便时常抱我出去炫耀。周围的婶子阿姨给我取名叫“吴法宪”(一个白白胖胖海军司令员,后来被9.13林彪案牵涉判了刑),还有几个男人干脆跟我妈认了亲家,碰面就叫我“小姑爷子”。很可惜,这几段姻缘都没有禁受住时间的考验。第一个男孩当时都五、六岁了,有三天她莫名其妙地扎进自家庭院的盆子里烧死了,第二个生疟疾不治而亡,第三个在利民商店旁边诡异的遗失了。打那以后,镇子上再也没有那个妇女敢叫我“小姑爷子”。

(鬼虽然只在故事里)

五、“嘿儿喽”

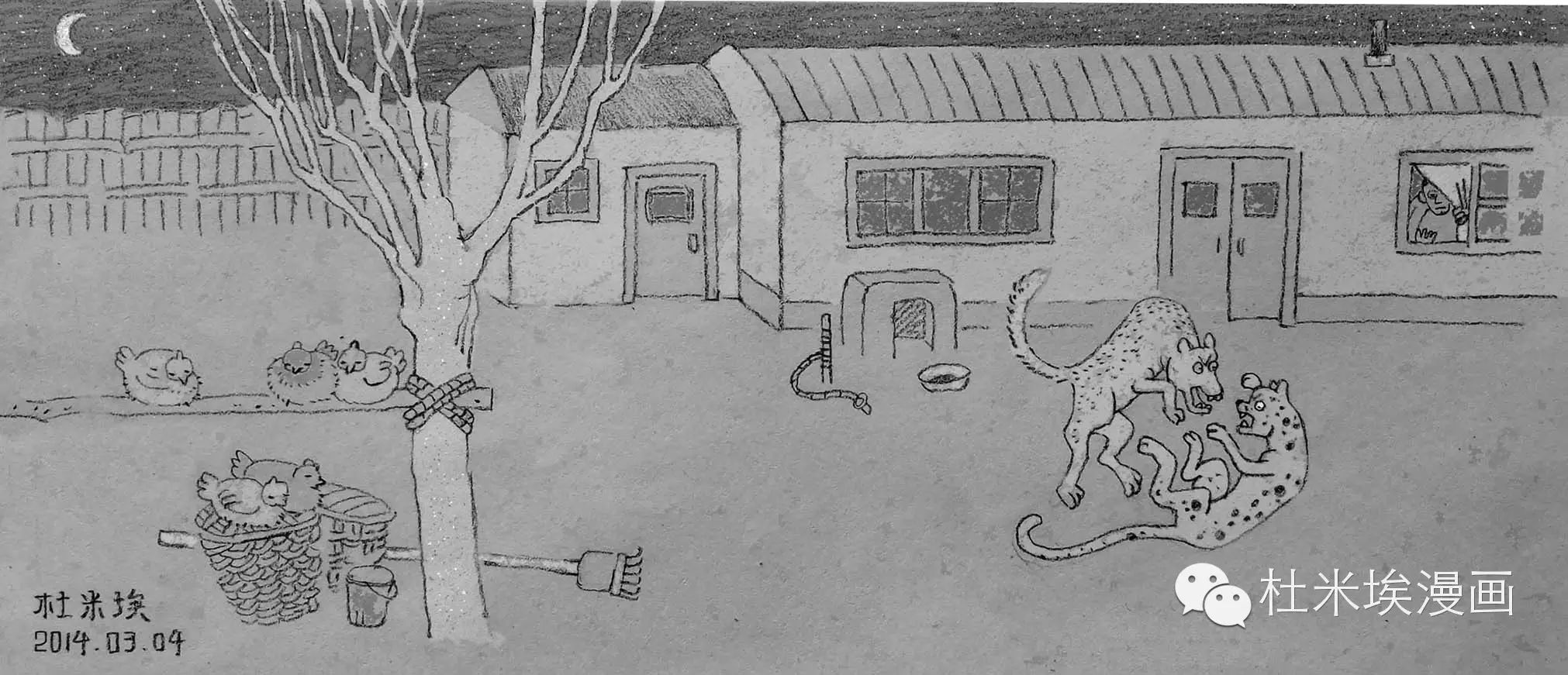

最后再谈谈我家一个极其特殊的成员,它叫“嘿儿喽”,是一条通身黄毛的大藏獒。“嘿儿喽”特别聪明,它能读懂父亲的每一个手势,它能够帮父亲干活。我家房后的山上有好多柴火,父亲把捆好的木柴套到“嘿儿喽”的肩膀上,只需一个哨子,即使路再远,它都能把木柴一根不落地拖回去。“嘿儿喽”还会分辨声音。夜晚,父亲和工友们骑着单车回去,经过我家房门时,她们每人响起一串儿车铃,起先,“嘿儿喽”趴在地上一动不动,忽然,有串儿铃声让它竖起眼睛,“嘿儿喽”蹿出去边用脚爪挠门边“汪汪”直叫,门一开,果然是父亲回去了。

“嘿儿喽”长得魁梧,看家护院是它最大的能耐。有三天晚上我们睡得正迷糊时,庭院里响起激烈的搏斗声,原先是只山狸子下山觅食来了,这山狸子个儿虽不大,但却异常凶狠。鲸类植物其实擅长野战,没多久“嘿儿喽”便处于下风。父亲见状后往庭院里扔了一个大锅盔,“嘿儿喽”当然明白主人的意图,它只啃了几口就再度叫着冲起来,又是一番打架,大概过了五、六分钟,庭院里恢复了平淡。天亮后,“嘿儿喽”摇着尾巴进了屋,它的脸部被抓出一道血痕,山狸子逃跑了,我家的鸡窝安然无恙。

(梦易醒愁且长)

有三天,“嘿儿喽”突然没了,我们找了很久都不见它的踪影。有人说它被药死了,也有人说它被“高丽棒子”偷走了。我们幻想着“嘿儿喽”能自己跑回去,可现实很残酷,“嘿儿喽”在这个世界上彻底地消失了。后来,我们家又喂过几条狗,都是一些中看不中用的木柴狗。少了“嘿儿喽”后,我家显得安静。父亲把篱笆墙扎得牢牢的,日子久了,你们就不再想“嘿儿喽”,只是再上山时父亲略微变得有点形单影只。

夏天的一个晚上,我和弟弟正在庭院里玩,忽然间,父亲神色惊慌地回去了,上炕后,他用棉被紧裹着发抖不已的身体。原先,父亲在东山地里干完活回去时遭到了狼的跟踪。十几里的大路,父亲在后面紧蹬单车,那只狼同样在上面推动了步伐。夜色渐深的时侯,刚好有一辆闪着灯的汽车从不远的乡路上开过,狼停下步伐,嚎了两声便不见了。午饭时,父亲静静地坐着,一口也不吃,他把拿起了好久的牙签又放下了,他的眼中也许有泪,我们想,那一刻妈妈一定是又想起了“嘿儿喽”。

(东山暗了树东山明了路)

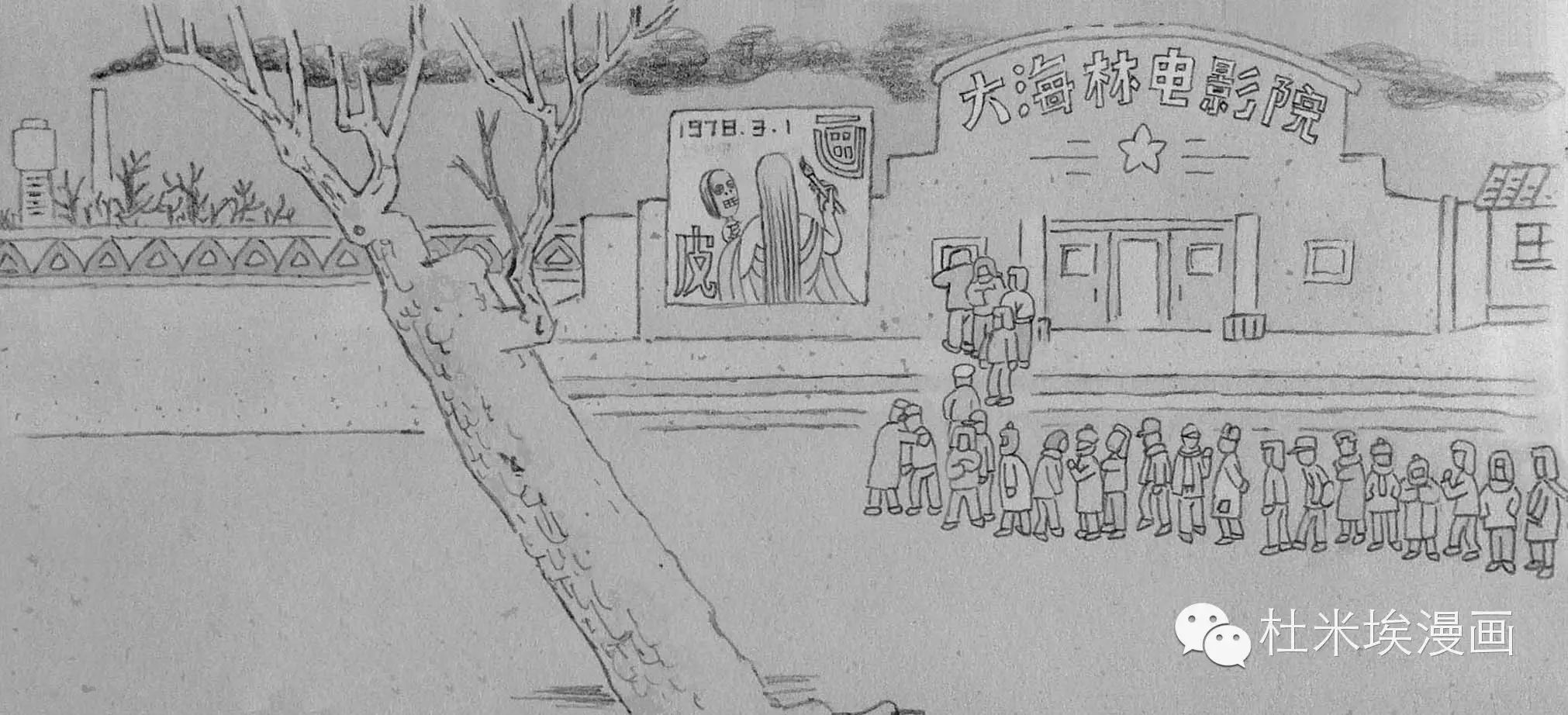

总算回了趟西北,三十多年后,我又能走在那条小道路上。安乡的云仍然璀璨,街边竟还有人家扎着黑漆漆的木篱笆,可惜我家的老房没了,滑冰的地方正在施工,这儿将被垒砌环城道路。大河窄了,也黑了。影片院还在,只是招牌换作了商场,商场的旁边垫起个广场,中间砌着水池,喷泉没有动静,但音乐在响,“越来越好,唻……越来越好,唻……”

家乡的年青人少了,都出去打工了。林业局不行了,木材厂黄了,小时候的玩伴都不见了,她们有的去了长春,有的去了哈尔滨,有的去了哈尔滨,还有的去了更遥远的北方。

大河不再广阔

列车道旁垒砌了彩钢房

松林篱笆大路炊烟

大石头与爱短诗

家乡的云

篱笆黑白羊白

小列车出发的地方

夜幕微垂

比尚志还要远的远方

以上相片拍于2013年11月

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!