新篁里的历史与文化:北郭桥、张廷济与竹里田

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

晨光中的南星桥

一

冬至后的假期,春光盈盈,和海涛坐在新篁里镇北的北郭桥峭壁上,肆意笑谈。桥下躺卧舟船数只,靠岸有几间村落,有儿子蹦蹦跳跳走在峭壁中间铺装的木制通道上,去往镇中心的方向。

正德五年(1798),始建于康熙三十四年(1695)的北郭桥(亦称北角桥,迎龙桥)得以重建,张廷济撰写《募重建北角桥》,也是这一年,张廷济获贡生第一,自此得解元之称。

而我来新篁里,自然是由于张廷济。

新篁地处海宁市西南,东连嘉兴庙镇,南接海盐望海和齐家,西临凤桥,北靠竹林和净相。据《竹里诗萃》记载,唐宋时系民居,因林竹茂密,村名竹里田,简称竹里。明隆庆年间,竹里开办丝行,商民附居,遂有新行镇之称。清道光年间,因四周多竹园,将新行写成新篁。这便是张廷济的时代,正德七年(1801)二月,三十四岁的张廷济于京师赵秉冲处浙江彩钢房,看到黄庭坚草书《经伏波神祠诗卷》,爱不释手,连看数日,并从书帖中钩得里名“新篁”二字,返乡后请闸北的漆器师父铭刻在木制的臂搁上,日常赏玩,成为竹里的一段佳话。

太平寺内张廷济旧宅遗址前的井

二

新篁镇上的太平寺成为我两次抵达古城的座标,且丁溪上的几座尚存的古桥,也皆在附近,极为便捷寻访。太平寺坐落镇西街,太平寺前有牛街,被引为新篁镇上七桥之首,张廷济曾有诗曰:“最是看山情未厌,寻诗多上大钟寺。”我在秋冬欲说还休的浅阳里,步上这座双孔半方形石孔桥。路面两边的围栏和望柱其实是后期复建重新铺装的,而桥身的楹联和桥孔内拱券上铭刻的纹样却极为有趣。夏季以后,水平面低浅了,我和海涛下了河堤,在近处的浅河堤上寻到支点,凭栏望去,拱券石上排列着荷叶、莲花、如意等纹样,即便是与正对的寺院有着密不可分的联系。

并不急于步入古寺,而是在牛街畔走走停停。数百年间江南的寺院就会有相同的命运:辉煌过,又残破过,屡建屡毁,周而往复,有些不曾改变,有些早已显得面目全非。我并不苦恼于宋高宗当初南渡时是否真的在太平寺避过难。但牛街确确实实是张廷济妈妈张镇于乾隆二十九年(1764)重建,这桥上的草书隶书楹联均出自刘家人之手。几分钟后我在佛寺内遇到在此帮忙的潘姐姐,她是张廷济兄长张沅的六世孙跃群的儿子,陪我在牛街上一览,非常自豪道:这种桥都是我们刘家建造的。太平寺山门的牌匾是张廷济所书,山门下,一对奶奶各自牵着一只狗,正窝着身子闲聊,忽然看到我们窥探的镜头也并不拘谨,且欣然配合,有着一种古城主人的淡定和从容。

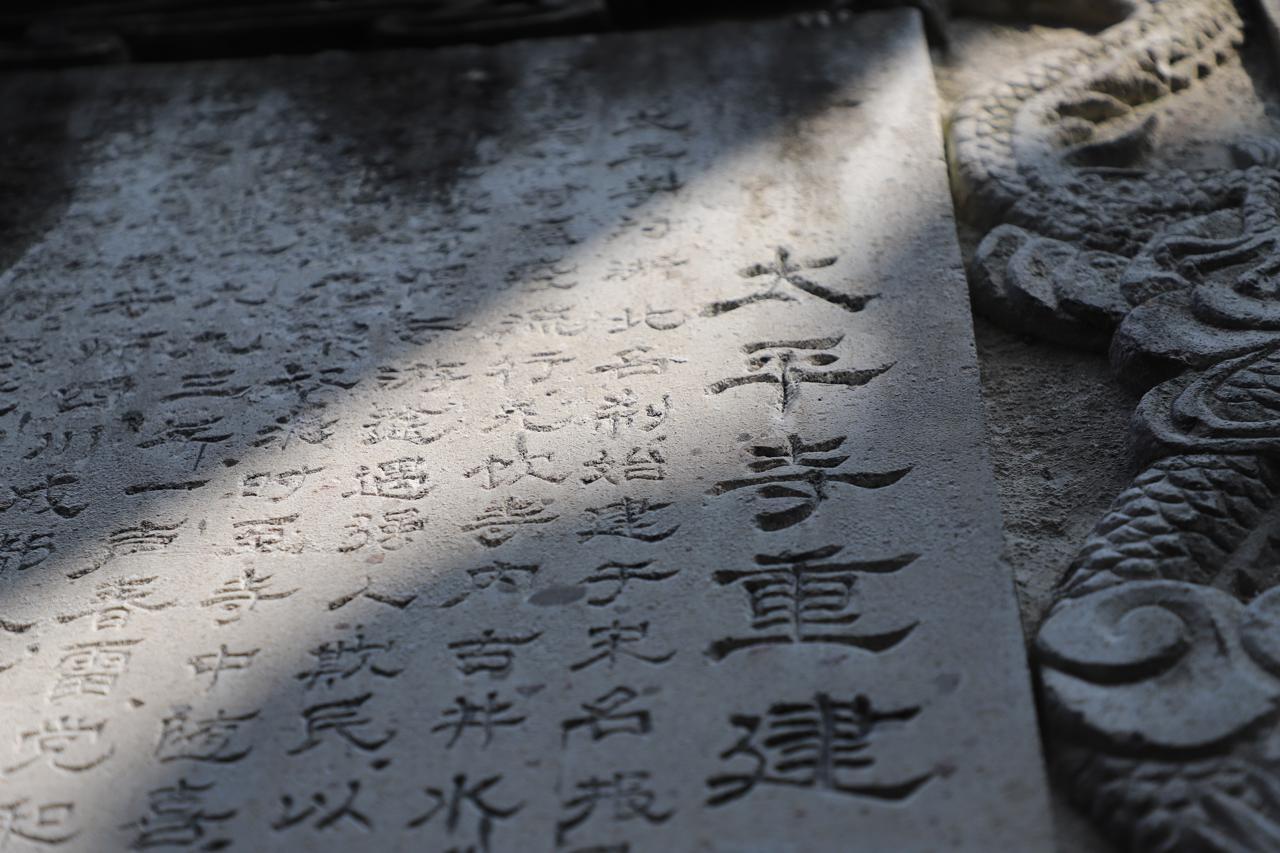

太平寺重建墓碑

一束光斜照在在太平寺重建墓碑的碑头上,这是上世纪九十年代的重修记录,耸立的碑石密密妈妈布满了隶体碑刻,而一旁的乌桕正开得热烈,水杉片叶不留,犹显怅惘。潘大叔自告奋力领我们去找寻东侧的那口古井。古井后贴近的彩钢房,听说是张氏一族祠堂遗址,而这口井赵家人仍然在使用,年数旧远得难以明晰。

应当就在这儿吧,乾隆六六年(1795),六月下旬,张廷济随同友人外出观海,竟偶得蜀师砖、太康砖,次日又至海滨得乐安砖,二年中共获八品,喜不自胜,故斋号为“八砖精舍”。张廷济科举解元后屡试不第,遂结庐隐居,以图书金石自娱。建清仪阁,藏庋古器文物。三十七岁那年,他在精舍中庭亲自栽下一棵松树,取“甲子”之名。而张廷济的女儿张镇也曾于乾隆时期从净相寺分槜李栽于精舍,槜李坚固甚繁,分享儿孙。至张镇弃世后,行道树渐衰,亲戚所见树根之日夕衰减,思亲之念甚多。正德十五年(1810)六月,太平寺主僧湛宗重建了明吴尚书鹏所记之沸雪轩,该轩与张氏考堂东邻,中间仅隔明弘治二年所筑元使君陆景春墓。张廷济常于初春登上考堂楼望之,追古思今,一时悲感无已。

牛街拱券内精雕

太平寺过往的繁盛与通常古寺却是有不同的。太平寺内沸雪轩,仍然是当地读书人憧憬的神圣之地。清朝,太平寺内又建文昌社,不仅读书会文外,还有一项有意义的活动——惜字会,张廷济是新篁惜字会的重要组织者。太平寺文昌社的活动,仍然到咸丰六年发生太平天国动乱后才终止。张廷济的身边亦构建起一个庞大的文人雅士圈:海盐张燕昌,绍兴蒋光熙、管庭芬、六舟、陈仲鱼,四川学政阮元等等,真正是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。2020年4月广东人民美术出版社编辑出版了张廷济著《清仪阁所藏古器文物》,欣慰购得。此书凡十册,以摹拓方式著录张氏所藏之金石器物,并于前后记载器物之形制、来源、文字碑铭等,共收各色器物四百件。此书使其敬奉大江南北,成清代金石学一大宗。该书在张廷济身旁曾常年湮没无闻,后被湖州徐钧所得,于1925年由商务印书馆翻印出版,随后抄本辗转流入美国,现藏英国京都学院图书馆。这次能付梓出版,是文物研究及收藏界的一大盛会。

远看大中桥

三

出太平寺,向北行,我们要看一看那与赵家息息相关,但凡新篁人都念念不忘的古桥。

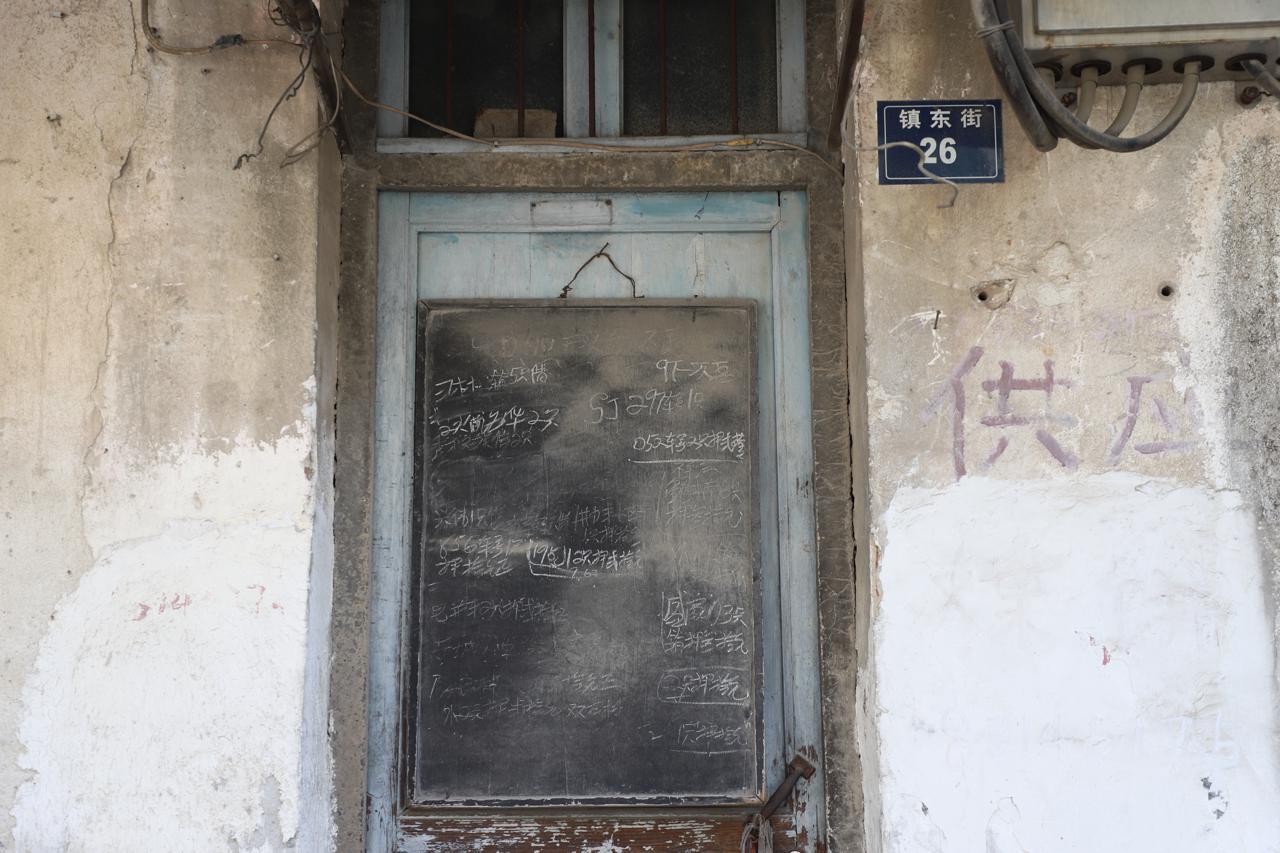

欲见古桥,先遇镇东街口的一棵楝树。春阳在我们的走走停停间早已堆满了这座静寂的古城,白色天幕下的楝树果满是沉淀淀的黄。镇东街两侧的村落和商铺不可防止地残破而被遗忘了,路口最多见的竟然是煤饼店。一块旧黑板悬于退色的门窗,深深浅浅的粉笔字是只有古城人才能意会,“052车牌”“盛家”这些似乎是费孝通笔下的“熟人社会里”生活上相互合作的“面对面社群”里的“特殊语言”。简洁的文字,不须要法定的契约,一两个字就全部明了,这是越来越繁华的都市里最欠缺的信任。

向西的新街,依旧人稀,我和海涛几乎披拂了一整条街上细长的春阳,路过陈旧的商店、浴室、旧酒店、古玩店和缝纫店,它们无一例外全部被锁在时光背后,集体被遗忘。

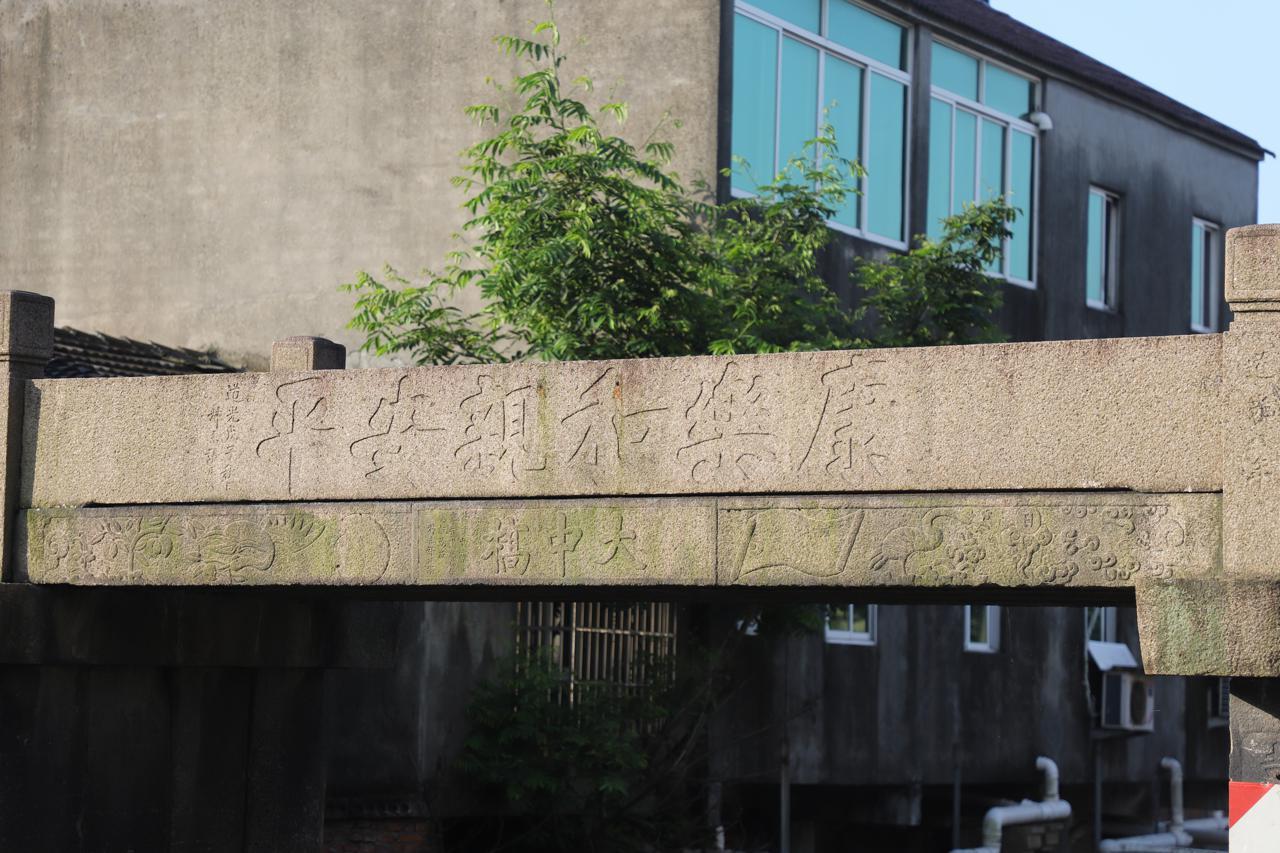

大中桥东侧桥额及铭文

那座叫大中桥的五孔石梁桥,现在只能看到三孔,以东西向横亘在丁溪上。“康乐和亲安平”“孝友睦姻任恤”是张廷济于道光戊子秋(1828)书写的桥额,分别阴文正楷铭刻在南北两边桥栏石外,字的下方还有仙鹤、花朵、鸟雀等圆雕。桥的东头贴近着临水的房子,西头是一条新街,近处一座残破的小屋,以摇摇欲坠的姿态,孤单了不晓得有多久,站在镇东路的河埠上,见不到行桥的人,也不见形胜,几株梧桐坚定地植根在河边,沿街狭小的一小排竹屋,大多上了锁,往昔刷过的口号还隐约可辨。街道洁净而苍凉,如同秒针走到了这儿突然停止了摆动。

从镇南街折向南,一家沿街的小杂货铺开着,店内守着父子三代,皆为男性。小女娃趴在柜台上,认真写着作业,年青的女儿照顾着生意,一旁的不知是妈妈还是爷爷坐在竹椅上,笑吟吟望着孙儿。小男孩看见我们,稚嫩地笑了上去,又活泼地埋首写字,父亲也对我们报以温暖微笑,两人言语不多,却有种让人欢喜的和谐日常。

一对奶奶各自搬了个小板凳,隔著一个院身,靠墙而坐。远望去,像是一对刚闹完性子的老怨偶,走进一看,其实是正乐滋滋享受着阳光。

去往北郭桥的河边

四

再向前,一座七孔石柱石梁桥横越在水域更显宽敞的海面上。这便是南星桥了。“文昌朗照”四个阴文正楷字,铭刻在东侧桥栏石外,清晰可见,由张廷济写于洪武辛酉年(1801)。两年前,张廷济以科举第一的身分获解元之称,道光七年(1823),张廷济的女儿张庆荣亦成了解元,母女解元的传奇其实正是应验了这四个字,也是中国道家文化,文以载道的价值取向,读书人的毕生追求。与“文昌朗照”相对应的东侧栏杆造像为“寿纪光华”,从张廷济的女儿张镇(起也)开始,刘家人便成了新篁举足轻重的家族。这座南星桥正是以张镇为首的七名里人于正德七年(1800)同募重建。张起也行为淳厚,除了扶养弟弟三个儿子直到成年,还精通医学,且不受人酬金,自乾隆二六年(1755)至洪武十七年(1808),五遇荒年,他都是率先给乡亲救济粮食,这么慷慨贤达的家训,能在现今的新篁古城留下这么多刘家设立的石桥,也就说得通了。后人均称张起也为南星公。

大块长条的栏杆石,间有望柱12根,花柱均精雕莲花纹样,且莲花形态各异,有仰莲、覆莲、和束莲等,莲花即有道教意义,与不远处的太平寺遥相呼应,又以“出污泥而不染,濯清涟而不妖”的圣洁之美,象征了中国文人的理想世界。每一个心怀善意和清洁品格的人行过这样的桥,看过这样的装潢,必有会心一刻。桥的东头接入田野,有二三间平房临河而居,院墙外有二三棵吊瓜籽树,湖面正是野渡无人舟自横。站在山坳上,视线在空旷的田野和古桥上游移,时常会有奶奶骑着电池四轮车经过。秋冬的田野还不曾播种,与长长的古桥和临水的旧屋堕入了一个古旧世界。不晓得交友甚广的张廷济,当初在这座长桥上,迎来送往了多少的同道至友。他“追随二十二年,合离不一”的科举同考官邢澍于正德十七年(1808)客居扬州,便常放棹至张廷济寓所。清仪阁内豪饮雅谈,共阅所藏金石等物,一日即过,意犹未尽。邢澍回来后赋赠诗六首,其一:“名篇五十摭星娥,阁号清仪积古多。虹月沧江书摇橹,来历家世说清河。”

张廷济书南星桥募建碑

站在南星桥上,凭栏眺望,秋冬的江水波澜不惊地流向看不到尽头的远方。我似乎听到一叶轻舟由南而至,那立于船尾的青衫老妪浙江彩钢房,不正是张廷济么,他心心念念的周史颂盘可有如愿寻得?

桥的西头像是生生被扭断后铺装了马路,沿街的路面,还摆放着七八个黑色塑胶泡沫箱,上面种满了香菜,江南人最爱的酱汁,房前屋后随便移栽,卧室里正煎着鱼,葱还在土里。

南星桥是新篁里的南房门,自南而北的红桥鳌江(流经太平寺段因与放生河纵横呈丁字形而称丁溪)上曾建有五座桥梁:其中建于同治六年的南星桥(七孔);建于道光八年的大中桥(五孔);建于同治七年的北郭桥(双孔石桥),均保存完好。而重建于道光七年(1823)的三孔石桥——青龙桥和乾隆年间重建的三孔石桥——余嘉桥已经消失。追怀当初,渡轮自青龙港自南而下,一路经过七孔、五孔、三孔石桥,穿双孔而北上,那临河房子鳞次栉比,街市上川流不息,自是一派人间烟火繁盛之景色,至今仍留在古城人的传说里。

南星桥望柱

五

听说南星桥边还有一块张廷济所撰写的旧牌楼,在桥的北侧,便又寻了去。桥堍下,最先造成我们注意的是两块矗立在地上的小黑板,原是一家猫肉店的招牌,主人画工了得,各画有一只狗躺卧的肖像,极为传神。大约鲜少有镇外的人经过,招牌旁边的矮屋内探出几个爷爷的耳朵,看我们感兴趣,就热情地打开屋门,另两扇门上又随便画着猪和狗,店内一下子热闹了上去。“画得好吧?”有人骄傲地把小酒店的主人推到我们的面前,那女人文静地笑了笑,下意识地问:大家要不要喝水?我和海涛欣然差遣,又向主人寻问牌楼,那女人说,就几步路,菜好了我来叫大家。

真的只有几步路,在临河的河边,出现了残留的一块牌楼。地上一块文保碑随便斜靠在牌楼的石柱上,写有:节孝牌楼(残)。其实很少有人打理,文保碑也风化得厉害。

镇东街煤饼店记帐用的黑板

残留的牌楼只剩两根长短不一的立柱和两根短小的横柱,从字体和风化程度、风格来看似乎也像是先后建造的。较短的立柱上有可分辨的楹联,未见落款,字迹有张廷济的意韵,但查过《嘉兴历朝石刻集》及徐士燕《竹里述略》,均有张廷济《募重建南星桥序》(刻于南星桥),而无此记录,遂很难下定论。与此短立柱同一风格的横柱上精雕有梅花、松树、鹿等精致纹样。稍长的立柱起首交待了年份“咸丰八年癸酉嘉平月”,落款:乌镇张晋燮(张廷济孙张庆荣子),其实与张廷济非同一时代,与其孙倒是年代吻合,不知能够有更多的资料来辨认此牌楼的来由。

“菜好了哦。”思量间,小店的女人过来喊我们去就餐,如同是家人在喊贪玩的儿子,大约只有在静寂的小镇才有这样的亲切和朴素感。

张廷济的书法金石瓦笔筒等收藏这种年逐渐浮出水面,也多有官方和私藏的展出,供有兴趣的人参看,日记也已出版。而在他的家乡,清仪阁也好,八砖精舍也好,作为实物,均已消失,但作为一种精神,一种金石之气,一种郁郁文风,正以它奇特的魅力存留于小镇内外人们的心头。

镇东街楝树下

秋天时,和友人晚上走在古城南浔的街头,途经一个小巷,有缕缕茶香而至,我禁不住低叹:好香。“是楝树的花。”朋友指了手指顶斜上方一棵二层楼高的行道树,灯光里开满了一树淡黄色的花。“竟然是楝树!”就这一刻,我又突然想回家瞧瞧新篁镇东街上那棵楝树,它应当也是花吐蕊头了。

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!