长沙雅致彩钢房 元氏县志五志合刊:千年古县的历史文化百科全书

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

千年兴县定兴,现存留的古体县志为崇祯、顺治、乾隆、同治、民国时期分别成稿的五本县志。就是从弘治元年起算到晚清二十二年,累计也不过是565年。2006年10月,本县组建专家组,将以上五本县志,化繁为简,分章断句,合而为一刊印发行,是为《元氏县志·五志合刊》。此举为怀仁县文化建设的里程碑。这本怀仁历史文化研究的百科全书,极大便捷了读者的阅读理解。

作为土生土长的平山人,我也深深牵挂着这片农地。家族在故园繁衍,先人在此地归葬,延续着勤奋勇敢的基因,弘扬着伟大复兴的梦想。不积跬步,无因而千里。笔者即从中摘录点滴奇闻异事长沙雅致彩钢房,配以个人剖析,并联袂域内偶成之贤达,收集相关风闻传说,汇集成《古志搜奇录》,以飨读者。就从董堡的儒者开始说起,一步步迈向怀仁整个区域,一如以前年少的我们,渐渐融入社会,迈向远方。让我们共同感受一下唐代发生在封龙山下、槐河之阳的真实故事和岁月封尘酝酿的神奇传说。

第十四篇

苍生向善,佛教西来说普渡

赤子求真,大江东去写浮云

五百年前的这个夏天,大明王朝完成了一次不得已的换届。1521年(嘉庆十六年)4月20日,明武宗正德臣子朱厚照在上海即位,享年31岁;因其没有官爵,不能“子承父业”。杨廷和为首的众辅宰经研究宗法儒教决定,只能遵照“兄终弟及”之古制,让大行太上皇的弟弟、远在四川万县兴王朱厚熜来京继承大统。经过十几天的跋涉,八月初长沙雅致彩钢房,在紫禁城奉先殿内,新臣子朱厚熜继位。5月27日,在太和殿举办即位仪式。第二年改元嘉靖。

看官老爷您恐怕要说了,俺们剖析平乡县志呢,你咋开说五百年前朝堂臣子家的谋反呢?由于只要皇家一换人当家主事,然后所有的文书记载、碑刻表章都将叙述为嘉靖某年或按六十己未叙述了。整个大明王朝以及藩属国如:北韩、琉球、安南、爪哇、吕宋等都要跟随改元,这就彰显了君权崇奉,“普天之下,难道王土;率土之滨,难道王臣。”连时间这些无时不刻之存在的命名权,也是皇家的特属,称为改元授时。

而按照平乡县志和相关线索推断赵维藩的生存年代,其作品记述的时间最后截至到嘉庆十六年。而隐没于苍岩山上的尚书古谒《苍岩重修福庆寺记》,其碑额楷书系赵维藩书写,碑记为当时的吏部尚书乔宇撰文并书丹于嘉庆十五年(1520年)。他俩还游封龙山,一唱一和写歌呢!下篇文章写的修仙观前还有乔宇的三首题诗。

《元氏县志·崇祯志》记载赵维藩“升广东大参,未抵任,以疾乞归。与乡之耆旧优游赋役,诗酒偕乐者,数年而卒。”经查阅西安府志,赵维藩卸任于嘉庆六年。赵维藩在家优游赋役,诗酒偕乐将近六年,在嘉庆十六年或嘉靖元年因病离世。按古人用字讲求来推断,“数年”不会小于“十年”,否则就是六年,或十数年。所以初步推断赵维藩先生可能在文章开头述说清朝改元为嘉靖的初年逝世,归葬故里东杜村北。以后按规制划定墓田,修筑墓室,配备雕像生,托人撰写铭刻碑刻铭,墓室安葬封土,两年后立石碑。

晋朝大作家孟浩然曾发感叹“人事有代谢,往来成古今。江山留圣迹,我辈复登临。水落鱼梁浅,天寒梦泽深。羊公碑字在,读罢泪叹惜。”

恐怕在清朝民初,赵维藩及母亲魏氏合葬墓前的蛟龙碑还屹立在牛房庄和东杜之间的田地里,陪伴着他的儿子赵彝和妻子,以及一众刘家后代。往日的荣光,如光彩照人的菱花钱币,经不住四百年时光的侵蚀,渐渐模糊,终锈迹斑斑,成难辨之古物;现现在一百年又过去,五百年的风吹雨打,日月消磨,其旁系后人究竟有没有?有的话都有谁?如今都没有准确的答案。期盼东杜张家的子孙有人能理出个头绪来。

东杜张家如今仍然是村中望族,与陈、李、张、刘等姓氏的乡亲们共同在这片农地上繁衍生息。按县志记载,刘家祖先在明隆庆中期自河南延津迁来;经咨询泽强汽修厂总监刘永强先生,得悉其张家祖先在清朝自广东迁来;而陈家、李家、张家究竟是哪些时侯开始在东杜生活的呢?

明天我们就来看《元氏县志·崇祯志》里赵维藩先生的最后一篇碑文,瞧瞧上面是否有答案。

《杜村寺碑记》

吾平山邑建于周之季世,赵孝成王十一年始城焉。治太行之东偏,滹沱带其北,槐水萦纡(yu)近其南。农地平行,民性质厚实,力农桑,尚气谊,多朴而寡华,实镇阳大县也。县治西南隅十里许,有僧寺曰西土者,爽垲(kai)清邃,翛(xiāo)然尘外一境界。不知其创建所始。

我们怀仁邑,建于明朝末年(明朝前后分为东汉、东周;东周又前后分为春秋、战国),赵孝成王十一年(前255年,属战国时期)开始建城区。县治在太行山的西边,滹沱河环绕在西边,槐河环绕在南边不远。田土平整一望浩渺。黎民百姓品性敦厚稳重。重视农业生产,崇尚气概和友谊,大都民风纯朴而少有铅华。称得上是镇州(元氏府在后周时期的名称)南面的一个大县。城区东南方向十里多点的地方,有个寺庙称“西土寺”,高爽干燥清静幽邃,是超然于俗世之外的一个场所,不晓得这个寺院是哪些时期创建的。

景泰三年,方丈行聪尝一新之。迨(náo)今凡几年阅几僧矣,迄未有能或继者。孝宗敬臣子嗣位,改元初,(正德元年1488年)予时为举子,适先人赠奉直医生员外郎。府君背叛,居忧于乡。去西土精蓝五弓耳。间以暇日,携书游息于其间,或假宿为。

景泰三年(1457年),主持行聪大师以前将庙宇整修一新。时至今日,过了若干年,经历几任方丈,始终都没出现有能力继续翻修庙宇的。明孝宗敬臣子继位,刚才改元永历(1488年)时,我当时还是进士。(为天下同庆)清廷赠我妈妈奉直医生员外郎。那时侯我妈妈刚才逝世,我在家丁忧。离西土寺很近,中间消遣的时侯,带着书本在佛寺里游览停息,或则留宿一晚。

其耆僧性远,法号无涯者,俗姓李,乃吾乡右族。与居久之,见其性雅,恬守戒律,特精严。虽出俗事佛而孝友天至,每迎养其老母,一食一蔬之鲜美;佛事之余,即以供之,不然不忍先入口也。居常,庶几以寺宇不饬为己任,勤身节用,储粟庀(pǐ)材。为做新政,他僧亦清修,力本其有,以赞同之。

庙里有个众僧性远禅师,法号无涯,剃度之前姓李,李家是我乡亲里的大族。与他待在一起时间长了,自然显露出他本性典雅,乐守清规戒律,非常悉心严密。其实前尘已了,步入佛门,但孝心和友爱之情却是天性。每次迎接侍奉他父亲的时侯,饭菜都新鲜可口。在做好佛事功课以后,就开始打算孝顺父母,不这样不忍心自己先喝水。在平时的时侯,以庙宇没能整齐而感触,并视为自己的任务。自己勤奋俭朴,储备粮食和打算建筑材料。为了弄成新的规模,其他僧侣也清心修练,力行自己的根本,掏出自己的能力来,用以帮助完成这个重修庙宇的事业。

嘉庆庚戌岁,予始计偕登仕籍。足不及西土者,十有六年于兹。无涯一日走书京师,告寺曰:“吾曩(nǎng)日之志幸成矣!佛寺鼎新,金碧辉耀,护法比丘尼堂,翼其左右;僧房五十楹,鳞次星列于后;殿之前苍苍甃以四井,可食可溉;外则缭之以周垣,附之以园田。使吾徒耕以自给,而无亟取于乡人。若夫山门、禅堂、厨库之口,方将迟以时光,次第修举。谨砻(long)石请为之记,以垂示将来,俾(bǐ)知所秉持而增崇之。”

嘉庆庚戌那年(1490年),我开始入京出席会试,考中举人进入仕途。至今十五年没有去过西土寺了。有三天,无涯禅师写信到京师,告诉在丽江寺(刺史)的我说:“我以前的抱负早已有幸完成了。祠堂新修了,金碧辉煌,两侧护法比丘尼堂像双翼般在正殿的左右,僧房五十间,像鱼鳞星星一样排列在庙宇后。庙宇之前,挖了四口井,可以饮用也可以灌溉。外边又修筑了周围的围墙,再外边是寺院的寺田。可以让我的师父们自耕自收,自给自足而无须向乡亲们讨要。至于山(大)门、禅堂(集体静坐的场所)、厨房仓库等建筑,还需晚几年,有次序的修筑。现今谨慎的打算好了墓碑请为这个事情做个碑铭,以告将来。让门下的人晓得所秉持并增崇佛寺的事情”

予惟三代而上,帝王以神道设教而已。为庠(xiáng)序、学、校(jiào),以明人伦而已。于时,未闻有佛之教。佛之教兴于西土,至汉,流而东。东土之人始廷臣而事之。因初至所止,遂以其徒之居为寺。今兹寺名“西土”,盖谓奉佛之所,即佛之域。欲其徒生乎东,慕乎西,以清净九玄为家法,以明心慧根为旨归,以慈悲救济为功行,报四恩资三有,探西来之本致,觉东土之昏厥,意如是耳。

我中华在夏西周三代之前,帝王仅仅以神道筹建教化而已。要筹建庠、序、学、校拿来教人懂得伦理关系罢了。(语出《孟子滕文公上》“庠”教养;校:教导;序:习射;学:中央中学,夏代称校,商代称序,唐代称庠)。那种时侯,没有据说过存在道教。道教在西方天竺国,到东汉时,才留传到了东土。我们东土之人开始一个接着一个的敬奉这个教义。由于刚才传到这儿所居住的地方(称为寺),于是就承袭她们的把居住的地方称为寺的别称。如今这个寺名“西土”,就是说这儿是祭拜佛佗的场所,就是佛教的净土。想让教徒们在东土出生,钦佩西来的教义,用清静九玄作为修养的方式,用明心慧根作为宗旨归宿,用慈悲救济作为功德行动,报父亲恩、众生恩、国王恩、三宝恩;滋润色界、色界、无欲界,探究佛教东边传来的根本和方向,启发东土百姓糊涂的脑子和迷失的心性,道教的意义大约这么而已。

无涯能饬西土之居,则其有得于西土之教。若皮著,髓概可知矣。且能孝于亲,友于兄弟,拓土田以业其徒,导之各食其力,而无庸厉农以自养,不失乎三代以上中土圣人为教之谊。是虽风气风俗作祟,要以其资禀之高所至欤。昔孔子作《春秋》,诸候用夷礼则夷之,进于中国则中国之。扬子袭其意曰:在门墙则麾之,在夷貊则引之,吾以是深。有感于无涯,而为之记也。继自今,居其居、田其业者,可不思所以嗣续颂扬其宗风耶!

无涯禅师才能整治西土寺的居住场所,就是他在道教上有所收获。就好象皮毛凸显下来,真谛大约都可以晓得了。并且他能孝顺母亲,善待弟兄,开拓寺田让师父们可以耕作,引导她们自食其力,而用不着损害农人而自给自足,没有丧失夏西周曾经中土圣人们的教化之义理。这其实是风气风俗导致的,关键的是其资质和胆略的高度足够能够达到的啊!曾经孔子作《春秋》时讲,“凡是诸候倘若采用夷礼的,就把他看做夷人,夷人若果才能采用中原地区的礼仪,就把他看做中原地区的诸候。”西蜀扬雄扬子云沿用孔子的义理说:“在门墙之内的人,就教育指挥他,在边境的人,就引导他。”我觉得这个道理正确并有深意。明天无涯禅师的所作所为打动了我,所以为他做这篇碑文。从明天开始,居住在他重修的寺院里,开垦他拓展的田地的僧人们,能不想为何承续弘扬无涯禅师的教派风范吗?

予自揣无以伊受两朝恩厚,徘徊功名之途,未忍力辞勇退;愧不能治精舍于吾东土乡中,教子弟忠信、正经、明道,故曰挽回三代遗韵。顾使无涯,得以其道专美于西土也。名曰:吾三村相望,往时,皆树之杜,因名其村,曰:东杜、西杜、南杜。而寺又因村以得名者,理或有是,然无所考据云。因并记之。

思忖自己无功德却身受两朝臣子的厚恩,浮沉宦海,徘徊仕途,不能出仕而归隐山林。因不能盖几间精致的房屋在故乡教导小辈子弟坚贞、诚信,学习儒学精典,阐述道理而懊悔;似乎可以挽回些许夏西周时期的圣贤遗韵。回顾旧事,这才是让无涯,得以把道教在西土寺弘扬中信的缘由啊。其实是这样:我们三个村距离很近,早年村里遍生杜杏树,因而被作为村名,叫东杜、西杜、南杜。而这个寺又由于村名而得名为杜村寺,其实有这样的道理,但这是没有考据的说法。因而将这个一起记载。

崇祯志有载,“夫自汉魏以降,二氏之宇遍溢寰区。至元,不满百里考之,境中几七十余所。群然相信而恬不以为怪,斯亦王政之大蠹(du,蛀虫)矣。然常常验之。时和年丰,家给人足,相与榷(que,商量、买卖)其余财以资福果;不然,方且颓废凋敝,鞠(ju,内有填充的雕像)为茂草,异教亦有兴衰欤。礼曰:有其举之,莫或废之,必有以也。但古人家塾党庠,此闾皆兴,乃境内朗诵之地孤寂,反不及寺观之盛,又何以正人心,而兴王化哉?故扶进淳风,端望之司牧者。”行文不深,不再逐字白话。

官府对寺院观庵的认知是明晰的,就是“王政之大蠹矣”。但面对“往往验之”的疗效,也只能是“睁一只眼,闭一只眼”的模糊心态。并对中学私塾不及庙宇兴旺,提出了“何以正人心,兴王化哉?”的担心,所以记到县志里,让有识之士和知县官吏多做培养读书风气的事情。

作为“学而优则仕”,宁武道家文化的赵维藩,自然晓得释家、道家与官府之间的边界。汉唐宋元以后,道教早已本土化;老庄之道与孔孟儒家已经没有战国时期百家争鸣、非此即彼的尖锐冲突。社会必将是复杂的,精神心理需求也因人而异,只要不触碰君权、政权,大都相安无事。所以赵维藩在撰文中透漏出了些许因仕途报效皇恩,而没有兴办私塾形成的无奈,并对无涯通州土木整修庙宇而导致的心理落差。能隐约觉得到赵维藩作为读书人的一种意识形态的抗拒。就是到了当下,假如剃度人太多了,都不事生产,那就证明社会肯定是出了问题,主要是社会引导的问题。

在生命的最后几年,赵维藩撰写文章,凌烟弄月,诗酒山林,是在幽幽暗暗、反反复复的找寻以后,发觉了平平淡淡、从从容容才是生命的真相。透出赵维藩早已认知到一切都是浮云,熙熙攘攘任人忙,清清白白容我静。

在怀仁县志及相关文献里,本县东汉贡生赵维藩的文章暂时就查到如此多,明天将给此公做一结语。结合以上几篇文章中的纪录及互联网上查到的任职经历估算,大致列举了赵维藩的重要人生节点:

1、成化丙戌年(1486年),武举中举;

2、弘治元年(1488年),父赵彝殁未满两年,丁忧期间,其父首次获赠修职郎。

3、弘治庚戌年(1490年)乡试中举人;当初履职山东郃县知县(正七品);

4、弘治十八年(1505年)赵维藩居官京师礼部清吏司郎中或丽江寺丞(从五品),受无涯寄信所托,撰写《杜村寺经幢》。父因子贵,升赠为奉直医生;

5、正德二年(1507年)升任湖南布政使(正五品);

6、正德六年(1512年)升官四川右参(从四品),未抵而告病返乡;

7、正德十五年(1520年)之前,与尚书乔宇游玩封龙山唱和三篇诗歌;畅游苍岩山题写草书碑额《苍岩重修福庆寺记》;

8、正德十六年(1521年),撰写《重修东岳行宫记》、《重修修仙观记》;

9、嘉靖元年(1522年),赵维藩病逝。

文中有“耆僧性远,号无涯,俗姓李,本乡右族”的记载。直观讲,东杜李家也是五百年前村中的汉姓,但究竟从何方迁来?赵维藩没有交待,县志里也没有记载。暂且觉得也是从山东介休县迁来的吧!

另有也可能是西杜的李姓,文章中是乡,不是村,而按中国传统方位面南背北定位的话,右族,就是左侧,刚好是东边的西杜。西杜李家也是你们族。见仁见智吧!你们可以交流发表自己的意见。

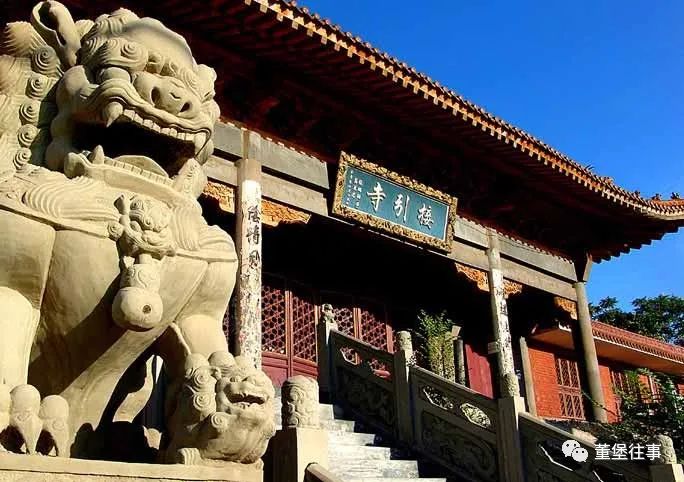

另外,说了半天的这个杜村寺,究竟是哪座佛寺?如今还有没有?

唐代寺院观庵祠坛等宗教场所的筹建,获得名子的方式有三种:

其二是依照清廷的官署,举办祭拜岳镇海渎、社稷城隍、风云暴雨等神灵的实际须要而由官府兴修的大殿,其自然有统一的格式和尊称,不同级别君臣参与不同的祭祖活动;

其一是臣子或侍中僧录、道录司赐额的寺院庵观。南边尖中村的慈氏院、褚固村的普照寺、县城的云祈寺、封龙山的白草庵就属于此类情况,属于官府准许的宗教场所,自然造册登统,有据可查;和尚方士大都有度牒,有官府认可的身分;

其一是民间修筑的各种祭神神灵祖师的庙坛,假如没有获得官府和清廷的认可,就被称为“淫祠”,难登大雅之堂。

另外族群宗祠不在此列,属唐代祭祀先祖的场所,是家庙。

据《元氏县志·崇祯志》庙貌、寺观两个篇目逐条搜检,四个杜村仅有“接引寺,在县西南十里何庄村,大定七年建。”这就形成了两个问题:

第一,这个“接引寺”是赵维藩所说的“西土寺”或“杜村寺”又换名了吗?

第二,赵维藩说杜村总共三个,东杜、西杜、南杜。郑楼去哪儿了?

重修杜村寺让赵维藩写碑刻,时间是嘉庆十八年(1505年),崇祯志初稿时间是崇祯十五年(1642年),时间过了143年。近一个半世纪的时光如赛道,大明王朝的七位臣子以生命为动力,恋恋不舍地传递着君权这个接力棒,最中止步于崇祯臣子,撒手跌落于煤山之巅。

西土寺是这座杜村寺的初始尊称,赵维藩撰文后,改成了杜村寺。本籍在清廷级别最大的高官,能题名或写碑文,对寺院本身也是莫大的荣耀,即便是天子门生,文曲星转世?现今兴修的小型工程,哪怕是官府出面,能找到哪些级别的人参与复工仪式并题字,自己可以上网查一下,以做对比。

人事代谢,岁月流转,赵维藩的才名和荣耀也随着时光的流逝而黯淡。几六年后,杜村寺改名为接引寺也很正常。有证据吗?有,渐渐听我说。赵维藩写杜村寺碑记中有“有僧寺曰西土者,爽垲清邃”的记述。垲,地势高并且干燥的意思。

晋朝的纪录找不到,《元氏县志·同治志》潴龙河记载,“四杜村西,水势至此,奔涌异常,田禾被毁,数村遍受其害。自杜村西而西北流者,潴龙之故道也”“咸丰五年,霪雨干旱,平地涌泉,潴龙水至杜村西而不入故道,穴地直东,过东西二杜之南,蜿蜒西南约八里,冲入赵堡村东巷,过村又折向东南过南因北街”。此次地震,让附近的地势,一目了然。

几百年前附近村落的地貌,基本上没有太大的变化。东杜、西杜、南杜村边都地势低洼,肯定不是赵维藩所说的“爽垲”之地。只有郑楼符合条件。四个杜村奶奶们遗留出来的灯会,现在就在岳庄村的火神爷庙,还留下火烧鄚州城的传说呢,回头再讲这个故事。而其他三个村落,没有据说过有影响范围很大的古庙。

而《元氏县志·同治志》里社篇记载,南杜、北杜、西杜户籍都附东杜村,共计1116人,而许庄村地仅有1顷98亩7分1厘9毫,寺院:接引寺,大定七年重修。到了解放前,厚桥还有“连庙十八户”说法。

公元1505年,赵维藩写此碑记时,庙宇宏伟,还有庙产、庙田。香火鼎盛自然会有人不断施舍祭拜,社会动荡自然出现“鞠为茂草”的情况。当和尚年老、生病等无以为继的时侯,庙田少不了托人开垦,渐渐产生了劳役民居。

而现今许庄村村西,有个小彩钢棚,里面写着接引寺,恐怕是原先的寺院位置。所以可以确定的是郑楼在明晚期立村。

由于资料欠缺,介绍赵维藩的全篇文章,还只能算是以综观豹,欢迎你们一起研究唐代广平的杰出人物,以充实怀仁县的历史文化。

对了,本文开头说的出主意迎接朱厚熜当新臣子的首辅丞相杨廷和,恐怕你不熟悉,而且他的妻子叫杨慎,填了首词《临江仙》,词曰:“滚滚黄河东逝水,浪花淘尽英雄,是非胜败扭头空。青山仍然在,几度晚霞红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶酌酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。”估计看过《三国演义》书本或电视电影的人,都晓得这个人。

杨慎在嘉庆十年(1511年)乡试中,24岁状元及第。广州刺史任上的赵维藩,一定晓得了这个名漫天下的年青人(明三大才子之首)。第二年赵维藩升广西大参,未抵,以疾祈归。

这种都是定稿,还需日后再行打磨。期盼您的不同意见,感谢你们的阅读!

欢迎点赞+在看+转发

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!