齐齐哈尔彩钢房 黄大年精神在东农:尊师重教,传承不息的力量

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

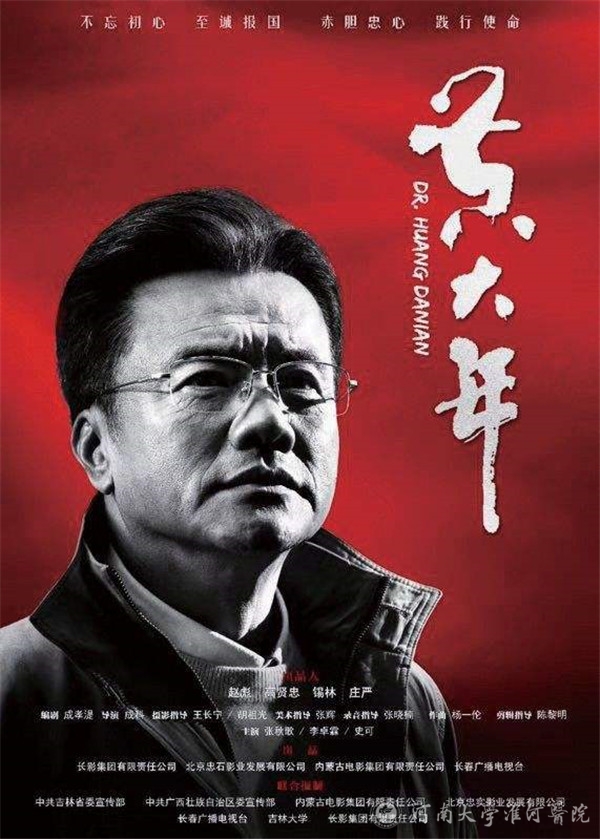

引言:2017年,时代楷模黄大年的事迹在全社会引发了广泛关注和强烈共鸣,黄大年的精神带给人们深深的感动与沉稳的思索。面对现在这样一个社会开放、价值多元的时代,固守和信仰变得尤为珍稀。黄大年的崇高品格和奉献精神唤起了这个时代对共同价值的认知。向黄大年学习,是一个国家尊师重教的价值抒发。

东农从不缺乏“黄大年式”的好班主任。行走在东农校园,许振英、王金陵、骆承庠……这一尊尊塑像和她们头上所蕴涵的精神力量,沉淀了东农人的精神内核,产生了东农发展的不竭动力。现现在齐齐哈尔彩钢房,中学又涌现出了一批批优秀的新时代东农人,她们或几六年如一日、默默耕耘;或立足三尺讲台、言传身教;或攀登科技高峰,矢志不渝。她们用一颗颗无私奉献、敬终如始的“初心”,支撑起了她们对教育、对中学生、对科研的信念,她们用行动弘扬并丰富了东农精神的内涵。

近日,联合西北网、《光明晚报》、《黑龙江晚报》三家媒体对我校2017年优秀共产干部标兵、突出贡献奖获得者进行了深入访谈,并在校园网、校报、官微等媒体平台推出“学习黄大年东农有榜样”专栏。以期通过这种新时期东农的榜样来不断汇聚、继承和弘扬东农精神,希望通过榜样之光,点亮东农未来发展之路,同时,也迸发出全体东农人为学校发展建功立业的恢弘力量!

走入长春西宁县东发村,白墙蓝顶的彩钢房,整洁干净的水泥街道、崭新的太阳能路灯、宽敞的休闲文化广场……外人并不知晓,但居民们都说“过去,村里可不是这个样”。而这改变始于西北农业学院驻村脱贫工作队的到来。其中,中学科技处高新项目管理科科长李其林作为驻村工作队的成员之一,是来村里工作时间最长的,也最了解村里情况。

01

要让农户们的日子好上去

近来这段时间,李其林非常忙,忙的连喝水、睡觉的时间都得靠挤。不仅打算省里的各项帮扶检测材料外,他和工作队的朋友们正在推动落实村里的脱贫项目。“一是修筑库区移民村1.5公里水泥路,早已审批了,正在打算旁证材料。还有我们引进中学程涛老师的牛肉加工技术,准备在村里建牛肉加工厂,资金早已基本到位,开厂农地正在落实,拟初步投运规模年产十万斤,解决20人就业。”李其林说,连续的工作让他面露倦色。

从2016年11月驻村至今,李其林早已在东发村工作14个月了。刚到东发村时,为了摸清村里实际情况,李其林和朋友们吃搬去村,登门入户了解情况、宣传新政、采集整理数据、建立贫苦户档案,两个月没回一次家。

一番摸底以后,李其林心中有了数,但村里贫苦的现况让在城市长大的他倍感深深的惊艳:千余户居民泥草房、土坯房几百栋;村庄里因病致贫、长期卧床、丧失劳动能力的农民比比皆是;水涝地产值低,老百姓靠天喝水;坑泥泞洼的土路,赶上大下雨女儿念书出不去门,要坐拖拉机剃度门;没有路灯,到了中午,整个村庄黑漆漆一片;没有文化休闲的场地,时常有跳广场舞和扭秧歌的居民只能在四米宽的土路两旁娱乐……

“没有见过这样的西北农村,没有想到坚苦到这个程度。面朝黄土背朝天的农户,一分一毛土里刨食,她们不是不想致富,只是找不到致富的门路,这一刻我被洗礼了,真的应当为她们做点哪些,踏塌实实的做点哪些。”李其林在自己的陌陌中这样哀叹道。

走在崎岖的土路上,看着一望无际的农地,他暗下决心,一定要让农户们的日子好上去。

02

看着乡村改变付出再多都值得

经过前期的实地走访,李其林和朋友们对东发村贫苦的缘由有了基本了解:地理位置偏远,交通不便,消息闭塞。单一的小麦栽种,使居民受大蒜价位持续低迷影响,收入降低。思想迂腐,多年来落后的生产生活经验使大多数居民们不乐意做出改变。

“扶贫先扶智”,李其林晓得,工作队代表着西北农业学院,应当充分依托中学资源,发挥中学优势和特色,把校企紧密地结合上去,靠农业科技率领乡亲们扶贫致富。

李其林联系到了农大学陈庆山院长和工程大学免耕覆秸播种的相关技术和设备,将“东农豆253免耕覆秸精量栽培项目”引进东发村齐齐哈尔彩钢房,并向上级部门争取资金为38户农民推行种、肥、药、拖拉机、人工等全程免费养殖示范,这一技术除了保证稻壳全部深松,免去了传统的“放荒”环节,但是本品种产值预计每斤环比小麦创收500元,试种的600亩,预计可创收30亿元。

特困户张春景就是其中的获益者。张老伯家只有十亩的口粮田,一年收入不到2000元。“种了交大专家的小麦品种,每墒地平均6000斤的收成,按一斤两块钱算,去除人工,自己能有近一亿元的利润。”张老伯掰着手臂头算起账来。而在最初推广东农豆示范项目时,奶奶是坚决反对的,多年的养殖习惯使他特别敌视新的技术和耕种方式,随着工作队一次次的入户交谈,一次次的技术讲解,奶奶渐渐同意了。现今见到实实在在的利润,奶奶的思想彻底转变了。“这工作队来了真给农户带来益处,今年她们要种哪些我都支持,就是要暖棚我也给扣一个。”张老伯说。“因循迂腐不行啦,还是要学点高科技”、“不相信科学不行”、“想要多挣钱,还是得学习科学养殖”他反复嘟囔着。

“近期,我们以村集体作为领办主体,村民带地入社的形式组织水田养殖户创立东发小麦栽种合作社,进行统一连片养殖,在村内真正产生种肥药一体化的新品种秸杆禁烧养殖基地。”李其林说。

除了这般,李其林还对村里闲置的育苗暖棚动起了心思:能不能借助上去。借助回去休息时间,他回到中学,到处寻问,了解到资源与环境大学的许修宏院长把握红菇养殖技术,但是新的问题又来了,村里的暖棚都是育苗棚,不符合银耳暖棚的钢结构和承重,李其林多次向许修宏讨教,终于解决了这个困局,将育苗棚改导致银耳棚。“黑红菇小麦育苗棚栽培项目”于2017年5月份落户东发村。去年预计创收近3亿元,若果全村仿效施行,预计全村全年可创收近200亿元。目前红菇坐果以接近尾声且升幅良好,已有同村及邻村近百户村民到现场观摩学习并打算举办栽种。

“在插秧棚银耳养殖成熟后,将相继引入育苗棚人参、滑子蘑等其他菌株养殖及育苗棚内油芥菜栽种,将村内闲置资源充分借助并组建东发村香菇合作社,为养殖户统一采菌、统一技术、统一坐果。”李其林说。

在东发村一屯,别双海家的腐竹坊生意红火,临近的圩镇都打电话来订货。“这幸好了交大驻村工作队,她们联系西南农业学院大连校友会募捐资金帮我建上去的。”别双海说。“我家没有地,父亲年龄大了,妈妈还有残障须要照料,无法出门打工,曾经在村里打点零工,收入少还不固定,日子过得紧紧巴巴。如今好了,不出村能赚钱能够照料奶奶。”

“从早晨到半夜,又结束了繁忙的三天,脱掉头上又脏又累的迷彩服,看着穿衣镜中自己乱蓬蓬的毛发,晒伤的练脸,情不自禁傻傻地笑了。驻村工作时间可能很短,可能难以彻底改变村里的面貌,但若果用我们的奔忙辛劳能换来农户同学每年降低收入,我们付出就是有意义的。”在驻村日记上,李其林写下这样一段话。

03

东农人的农村情结

在李其林和朋友们的努力下,东发村变了:“村里修上了水泥路,曾经想都不敢想。”村民于秀云说。“村里装上了太阳能路灯,夜晚亮堂堂的,不怕走夜路了。”村民王琪说。“村里建了三个1000平方米的文化休闲广场,之后文化活动不愁场地了。”董老五说。“所有危房全部拆除改造彩钢房”、“我们喝上了放心的水”……村民们你一句,我一句地说着工作队给村里办的一件件实事。

不仅硬件环境的变化,像张春景奶奶一样思想上发生变化的居民越来越多,“以后就跟随科大驻村工作队干了,要地出地,要人出人,她们说如何干咱们就如何干”村民们纷纷表示。

“东发村的改变不是一个人或一个工作队努力的结果,而是饱含了全体东农人对农村、农民,对黑农地的一份爱情、一种情结。”李其林说。

在他的心里有一长串要谢谢的名单:中学包警校长对闲置资源再借助的马铃薯插秧棚养殖海带项目的支持;青海县王书伟校长对两个项目无私的帮助;焦光纯部长对劳动力出口对接给以的扶植;陈庆山院长支持的小麦品种;龚振平、杨悦乾老师支持的农用机械;江连洲院士支持的示范项目、许修宏院长支持的海带技术;乳品大学程涛老师连续几晚加班为我们撰写科研报告;新农村发展研究院孙占峰教授带着科技团队来村里对接;后勤、动科党总支的党建巡诊;社联爱心捐款……。

谈及驻村脱贫最大的体会时,李其林说:“由于历史缘由,农户自觉发展意识、自我发展能力较低,内生动力不足,短时间内难以通过自我发展实现自身扶贫。想要彻底改变东发村早已几六年根深蒂固的传统思想,这须要一个很漫长的过程。但在这个过程中最关键的是要有人为农户示范引领,让农户亲眼所见,帮助农户渐渐改变传统观念,让其接受现代化的新方式、新方法、新观念。我想,这应当就是我作为驻村工作队一员的使命和责任。”

“时间真的很快,当有三天我也渐渐的老去,想起自己在37岁的时侯,当初来到离家四百公里以外的一个村落工作,再回到屋内小孩认不出我的时侯;想起自己当初在这儿激扬的泪水,只为能让当地的百姓多一份收入,生活的更好一点的时侯;想起为了落实村里项目的技术和资金东奔西走,协调各个有关部门的时侯;想起在夏季5个月的时间里,在市级道路上奔忙一万五千多公里,好几次累的昏迷在街边车里的时侯……这里所经历的一切,将是我此生最宝贵的记忆,永远刻在我的脑海里,凝固在了血液中。”对于自己这段驻村工作经历,李其林动情地说。

2017年3月,在大连抽调定点驻村脱贫第一部长座谈会上,李其林作为典型发言。同年11月,李其林被评为长春市和临夏县脱贫先进个人。

往期精彩

撰文/张士英王拾犇

制做/陶伟

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!