彩钢房多少钱 演员王星失联5天后获救,揭露缅甸诈骗园区黑暗内幕

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

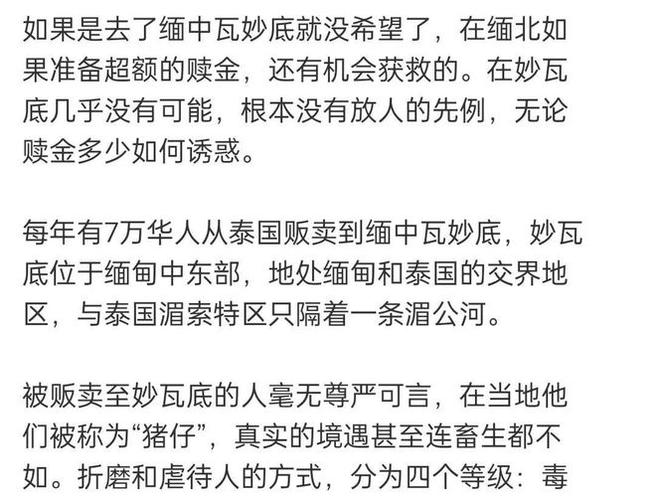

在失踪5天过后,艺人王星总算成功遇难,也传来正式归国的好消息。在舆论喧腾之际,他的命运挑动着国外外各界人士的心,除了中国大领馆努力斡旋,但是日本民警也出动调查救出,才迎来了最终的完满故事结局。

据报导,本月初,王星抵达日本,打算中转去其他国家出席拍摄工作,但却受骗到了越南。随后,王星在一个起码有50人的盗窃大厦里,被剃光了毛发,并接受了2到3天的盗窃培训。他始终没有吃饱饭,连上公厕的时间都没有。

越南盗窃园区种种走私人口、惨无人道的违规恶行,已经不是哪些新闻,甚至曾被影片《孤注一掷》搬上银幕,在过去几年,多次成为外界讨论的焦点。这一次,公众人物效应像个放大镜,也让人们愈加关心,落入越南的普通人怎样遇难?

图片来始于网路

一位从缅甸盗窃园区逃离的男士,曾述说她的故事。她去年26岁,当初受骗到缅甸园区从事语音盗窃工作。在园区里的两个月,她见过朋友挨骂,也见过逃走失败的伙伴被饿上一天三夜。她没有任何人可以借助,只能想方设法,企划了一个惊险的潜逃之夜。

以下是她的自述:

01翻墙走壁,管理人员就在脚下打扑克

我不时都会梦回四年前那种冬夜:我企划、逃跑,跑进无尽的黑暗,不晓得要挪到哪些时侯。泪水在身上横流,而我却全然不觉,能倍感的只有连绵不断的后怕。

那是2020年12月的三天,在缅甸一个行骗园区,我和三个中国男孩下了半夜11点的班,回到寝室佯装睡下。下午4点左右,我们开始行动——准备逃走。我只拿了一套校服、自己的手机和充电器,以及在这儿工作两个月攒下的两千块钱。

为了此次逃走行动,我提早做好了充足的打算。就在四天曾经,有个男朋友逃走成功了,我通过之前留的联系方法,向他寻问清楚了潜逃路线。他逃掉后,相继有几个人仿效,而我们几人都表现得很听话,让园区增加提防性。但我们晓得,不能再拖了,再拖三天可能就没有机会了。

我和同寝室的三个男孩商量好了,决定就在这三天冒险。他们中一位是我的好同事小荣,另外两位是我的高中朋友,我们是一起受骗到这儿的,走也要一起走。

光了解地形和路线还不行,这位成功逃掉的朋友答应帮我们联系越南蛇头,在园区外接应我们。据说这种“蛇头”对中越边境隐秘复杂的地理环境十分熟悉,她们既做些贩运人口的勾当,也有偿地带一些人归国。我们答应了每人给她们2000块钱,也就是堵上我们头上的全部家当。

盗窃园区的院墙得有3-4米高,墙里还有一排彩钢房,我们必须依靠外力才会爬起来。好在彩钢房对面是一座烟囱,烟囱高高矗立,塔壁上附着长长的梯子。我们两人借着月色摸索着,悄悄爬上烟囱,我在最后一个蹑手蹑脚地垫后。过了一会,就隐约听到一排倾斜的房顶。我们跨一步,爬到屋顶起来,再向下爬到最高处,才到了平面的房顶。

接着,我们沿着楼顶始终走,走过一间间房间。虽然我们全部屏住呼吸,大气不敢喘一声,而且我还是觉得到每位举动的声音都异常大。这些彩钢瓦,根本禁不住这样的踩踏,一脚下去就发出“哐哐”的铁皮响声。脚下这种房子,有园区的小卖部,小卖部里仍然有人;还有些上面住着管理者或则职工,好在我们没有叫醒她们。

图片来始于网路

我完全记不清究竟走了多久,我们把腰压得低低的,每一步腿都在发抖,似乎仍然走不完似的。时间过得好慢,觉得像走了几个小时一样,但毕竟后来算上去,这段路可能只花了半个小时左右。

前方是管理人员的房间,上面透出了一些灯光,在黑洞一样的园区里,变得显眼得可怕。我们踩上它的楼顶时,看到脚下的卧室里人声哄闹,参杂着“哗啦啦”搓扑克的声音。不知是她们扑克的碰撞声还是我们的步伐声,在我鼻子里一声声爆燃,震耳欲聋。

就在这间房子的背后,正是我们要找的那棵高过楼顶的小树——我们的救星。我们一个接一个地缠住小树往下降,从小树滑下去,就意味着早已翻过园区的高墙了。

背过这间房间仅有的灯光,我们翻过墙去,突然跌进一片黑暗,耳朵刹时哪些也看不见了。即使看不清楚,但我们晓得墙的后面就是一条河,那条河大概10-20米宽。我们只能贴着墙边走,脚下没有路,只有皱巴巴的草。我们和这些要捉拿我们的人,仅有一墙之隔。

总算走到约定的地点,我们等着蛇头来接应。冬天的黎明来得很晚,仍然等到快六点,我们才等来一位蛇头的马仔。他有点胖,背着枪,驾车时,他很凶地对我们喊,不要看手机,不要说话。副驾驶的马仔背着比我个头都长的枪,还在涉毒,把我吓傻了。我害怕她们把我拉去卖掉,不敢出声,只是仍然闷着哭。

几番周折,马仔把我们送到了一个山里,嘟囔一句“等等”。天有点凉,我穿着大衣、短袖和一件大衣彩钢房多少钱,在深山老林里倍感头上飕飕的。天晌午时,我们再度出发,去一个未知的地方。我有点担心,怕被她们骗了。

02这些被抓回去的人

我坐在车里,不敢回头,一直觉得身旁那片园区如影随形,倘若不仍然向前走,就随时可能被拉回来。

而那园区中经历的一幕幕,也在这时不断闪回在我的脑海中。

这是个并不算很大的盗窃园区,只有一所小学这么大。园区周围有一栋一栋的小洋房,豪宅里应当是大老总的办公区域。园区右侧是两排小楼房,我当时住的就是其中一间民房,屋子大概二三十平方米,8个人住上下铺,寝室里的水很脏,飘着黄沫。园区里还有一家沙县美食,和一个饭堂。只是上面的物价很贵,几乎是外边的一倍。

园区上面所有公司都是盗窃公司,大部份来来常常的都是中国人,她们表情僵硬,并不像国外鞋厂里的职工那样热情。我刚去时,看到的主管是个广西人。他非常瘦,耳朵很小,说话并不凶,但自带一种压迫感。他告诉我们他叫老肖。我还不晓得发生了哪些,问他我是正规出入境来的,怎么觉得却像是偷渡?老肖指了指在场的职工,说,这儿的人都是偷渡过来的。我一下子就慌了,明白了之后只能任人宰割。

老肖恐吓我们,要听话,假若不听话就把我们借给毒贩,给她们运毒。我头脑里出现把海洛因缝进身体里运毒的画面,立即吓得不敢往下想了。想走更是不可能,老肖说,要先一人交五万块钱赎金再说。我没钱,只能任由她们偷走了身分证。

刚开始的几天,我情绪很崩溃,由于晓得,一脚迈向去就不能下来了。园区里有人定点执勤,假如发觉谁有想跑的征兆,会安排人蹲点严加看守。

我们从早晨11点工作到凌晨11点,没有休息日。工作时间,自己的手机会被收走,须要用统一发的工作手机。我们办公室有20人左右,你们分工很明晰,有负责聊天进行盗窃的,有负责发语音的,有专门的主管。我是女宝宝,所以负责发语音。也就是说,这些男朋友冒充成女性,跟盗窃对象发暖昧语音时,会叫我来替代。主任拿着要念的内容过来告诉我,照着念。有些内容很亲昵,要叫对方“老公”,有时侯会说“我请你喝水”,哄对方开心。那些男朋友似乎有业绩要求,但我的岗位没有,她们具体在操作哪些骗子,也不告诉我。

我想着先好好听话,有机会就跑,所以都照办。在这短短的两个月里,我听到过不少不听话、或者逃走被抓回去的人,是哪些下场。

在进园区的第一个月里,我就听到过两个男的被打。据说她们损害了公司的利益,然而具体哪些诱因也不清楚。主管领着她们“游街”到每位办公室,每到一个办公室,就当着十几二十人的面打,拳打脚踢到她们躺卧在地上,还要让二人自己打自己。

我听到的时侯,手不自觉地颤抖。后来在我们没看到的地方,不知她们又被打成了哪些样。直至第二天,再看到这三人,只见她们身上有伤,站着也是一瘸一拐的。

我们都晓得,园区外边,河岸边的不远处,就是我们的祖国。有三天,同寝室的两个女宝宝瞒着我们,和几个男朋友一起逃走。几个会游泳的男宝宝飞走了。但这两个男孩和一个不会游泳的女孩,在河边的浅水区蹲了整整一个夜晚,进退两难,最后被抓了回去。

我是第二天才晓得这件事,她们在小黑屋被打了,之后连续两天,仍然被罚蹲在园区醒目的地方,不给饭吃。这也是给他人的警示。后来这两个男孩没有再回到岗位上,说是联系了家里给了钱,把人赎回去了。这些有过逃走案底的人,园区也不想要了,跑第一次肯定会跑第二次。

图片来始于网路

晚上,我佯装很听话。到了夜晚,我就躲在棉被里偷偷哭,由于想家。有三天,我用自己手机的陌陌联系了家人,但不可以说我在那里,也不能给她们看到园区里是哪些样子。我也不说想回去,由于我晓得彩钢房多少钱,家里人会说“那就回去啊”,可我根本回不去。

03为了月入几万,我们被卖了

曾经来到菲律宾时,我本以为是“落地签”的正规出境,没想到居然是偷渡。

我是广东人,2020年本来是刚要上学院,学护理专业,由于疫情延后开学,又担心杂费,就不想去读书了,退了学在一家西医馆做前台,当时我才20岁。

8月,疫情刚得到一点控制的时侯,我同学小荣介绍我认识了一个广东人李月,他们是在广州工作时认识的,玩得不错,小荣很信任她。李月在陌陌里告诉我,她现今在斯里兰卡做客服,哪里环境好,薪资高,一个月能赚几万块。她问我们要不要过去挣钱。

我还是认为有点奇怪,说客服肯定有好多方面,她含混地解释着,说这工作很简单,说说天打打字就可以。我并没有从她那儿晓得,这是一家哪些公司。不过对于当时的我来说,根本想不到这么多,只要薪资高,我就想去。

当时,我只是急切地想让家人见到自己挣钱也很厉害。西医馆的前台工作,薪水很低,每月只有2000块。我妈妈是农户,没有哪些积蓄,仍然教育我不能乱花钱。也是由于这些生活压力,我不想去读学院,由于一年的杂费要5000多。我还有一个弟弟在读职业中学,所以我提出了退学。

8月末,我跟家人说要外出打工,没有告诉她们去哪儿,就跟小荣及两个中学同事一起到了广东瑞丽。我们本准备好好休息,等第二天再去办过境手续。没想到,刚到饭店,澡都没洗,就有一个电话打过来说“走了,赶忙走!”

来饭店接我们的是一辆货车,把我们接到一个村里,村庄房屋建得很矮,像中国的村庄,又像印尼的。我困惑着,在中途有两辆摩托车来接我们,一辆车后排挤下三人。摩托车骑得很慌,还仍然催赶快。这时我早已发现不对了,而且早已不敢跑了。

过了一片竹林,一辆越南车牌的货车把我们接走。驾车的是个会讲广东话的马来西亚人。过了一个有越南兵据守的渡口,车开到一船只上,旁边又相继换了两趟车,我们才被送到这个盗窃园区。

园区里,我们并没有看到哪个叫李月的福州人。她把我们卖到了这儿,我并不晓得她以此赚了多少钱。

如今,我总算要回去了。

马仔的车一路在丛林一样的地方开着。来到一处关卡,她们用我听不懂的话在交涉哪些,似乎是关卡的人在要钱,不给钱就不能走。马仔叫蛇头过来送钱,像是交了几百块。

当蛇头的车开到一片平坦的地方,我隔著一条小河,见到了旁边的中国人,有一个农户正在旋即种粮。蛇头联系了中国巡警,让我等着。我就这样不挪一眼地看着这个种粮的中国人,一动不动地等,直至我看到中国的警车驶来,才安下心来。

过了小河,我爬了个高坡,一个年青警员来拉我,刹那间的委屈和兴奋、后怕全都而至,我哭着说“终于回去了!”

那时侯还在疫情期间,警员把我们带到一个边境站,早晨两点来到一家隔离宾馆。在饭店隔离时,一位医护人员告诉我,“你跑回去真的很幸运,顶楼一个女宝宝,在缅甸园区,腰都被打断了。”

那天我绷紧的神经总算放松出来,从早上四点仍然睡到第二天晚上七点,一夜无梦。

但也就这一早睡了个好觉。前面几天都是摧残,我给蛇头的钱被中间人盗走了,蛇头恐吓我,说不给钱就要叫那边的兄弟来找我。在她们眼中,和在这位把我们卖掉的李月眼中一样,我们都不过是可以买卖的商品罢了。我害怕把2000块早已给人的事实说下来,会直接断了后路,只能先撑住他,承诺我以后会把薪水转给他。

隔离结束后,我去大队翻供,做了口供,还录了自己的声纹,罚金两百以后就回去了。到家的时侯是2021年1月。我提早打了招呼,父亲母亲都在庭院里,她们并不晓得这一切坎坷,正在一如往常地打算春节呢。

似乎哪些都没发生过一样,但又切着力实地改变了我的人生。后来,有被盗窃的被害者报警,通过声纹辨识到了我的身分,我和一起去越南的同事们持续在监狱、取保候审、检察院提审中折腾了一年多。我不怕入狱,我应当为自己的行为负责。但我仍然想晓得,这些误导我、贩卖我的中国人,现在在那里呢?

(文中小荣、李月为化名)

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!