咸阳乾县融合小院20年瓷片贴墙吸引你拾级而上

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

这栋房子坐落陕西华县薛录镇薛录村,名叫“关中融合院子”:门房为新建,房门为原先的两扇老门拼接而成,门前坡道改成台阶,养殖盆栽产生宅前绿地。

推门而入,穿过门房,2000年左右盖的正房跃入眼前,在落地玻璃的映衬下,20多年前的“瓷片贴墙”也挺生动。

走到正大门口,回看四合院,旋转走道吸引你拾级而上。

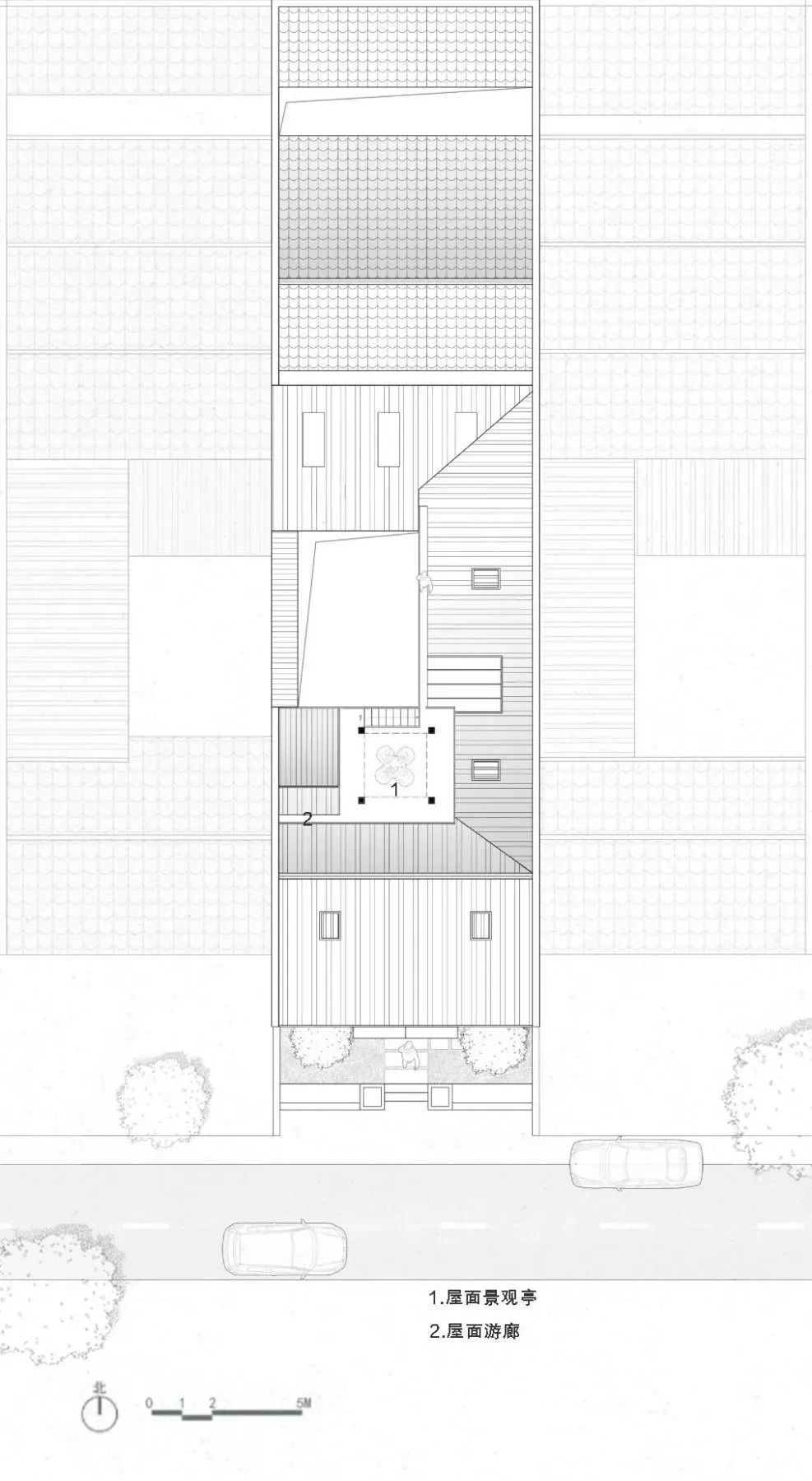

顺着走道,上到顶是廊亭,细长的长廊“邀请”你体验飞檐走壁。

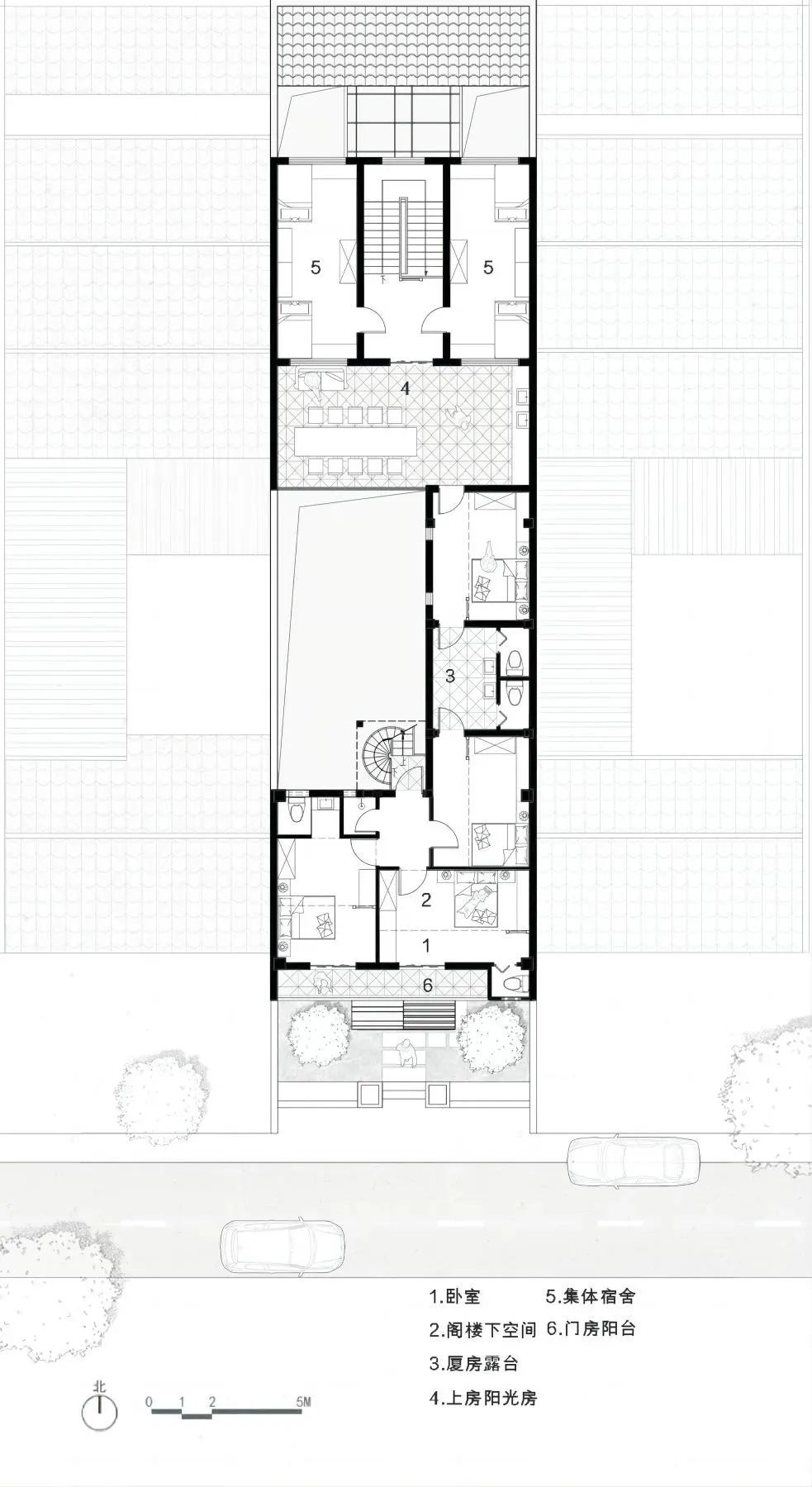

从走道下到二层,可抵门房中的客房,坡房顶下空间弄成钢架阁楼层。

走在廊道上,眼前是院中的枣树,头上可见长廊上行走的人,廊道下是厦房平台……窗内、窗外,廊上、廊下,碰撞交织彩钢房鸟瞰图,互为景色。

沿着廊道朝南走,来到玻璃阳光房,这本是祖屋正房晒粮食的大阳台,因为早已不须要晒粮食了,改导致多功能封闭空间。

下到一层,后院的柴棚改导致材房,用玻璃裙房将其与厢房贯通,加强实用空间。

回到四合院里,门房的窗下是最受欢迎的地方彩钢房鸟瞰图,伴着花草竹树,邻居乡亲们最喜欢围坐在小桌旁,一边喝酒一边感叹时光演变,人事无尽……

以下是对参与房子建设的设计师,太原建筑科技学院设计研究三院杨丹和李宣霖的访谈:

朴里:这套房屋给我最突出的觉得,墙砖贴墙可以不土了,也能很时髦。

杨丹:材料本身是无罪的,站在居民的角度,墙砖经济、干净、易于打理,至今也是她们最常用的建材。

薛录村俯瞰图

业主其实常年在城里工作,但他就是本地人,准备退职以后返乡,他的看法是在经济实用的基础上,比现今居民的“审美水平”和“材料认知”高一点就行了,所以我们的原则是“村里建设用哪些材料,我们就用哪些材料”,就是最一般的墙砖、真石漆、彩钢、玻璃等,全部在镇上采购。

李宣霖:这个村庄本身就在镇上,比较繁华,采购很便捷。

朴里:搭配下来,很精致。

杨丹:老宅的正房全部保留出来,白墙砖还是原先的样子,但白墙砖比较冰凉,所以架空廊的内墙漆用的是暖白,厦房立面用的是红色磁砖,都是为了“中和”冰冷,再搭配玻璃钢窗,墙纸本身的洁白、干净就被突显下来了。

朴里:这套房屋既有新建,也有改建,介绍下总体设计思路?

杨丹、李宣霖:业主对房子的需求不止于养老,老房屋就在镇上,很热闹,邻居有卖腐竹的,卖椰浆的……所以他希望房子将来可开旅馆,渔家乐,也能有满足日常生产的需求,忙的时侯,你们可以共享空间,实现房子更大经济价值。

祖屋拆除门房后的样子

这是典型的陇右窄基,面宽小、进深大。上世纪80年代,业主一家先盖了门房,砖木结构,一明两暗三开间;到了2000s初,屋主又修筑二层上房,圈梁结构,一层有书房、卧室,二层为厨房与大阳台,我们去看的时侯,因上房长年无人居住,早已很残破。

△建设过程图©重庆建筑科技学院设计研究三院

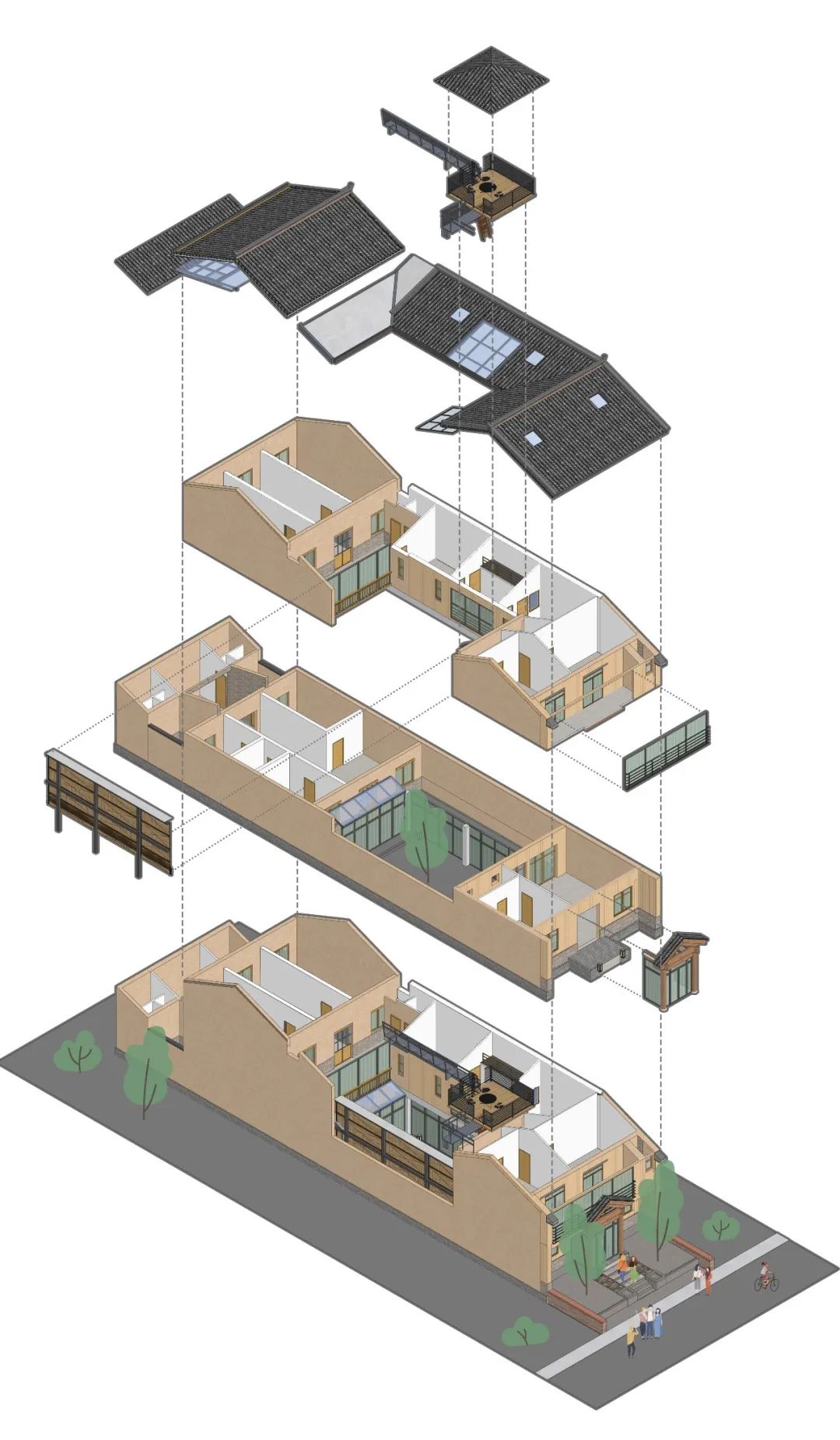

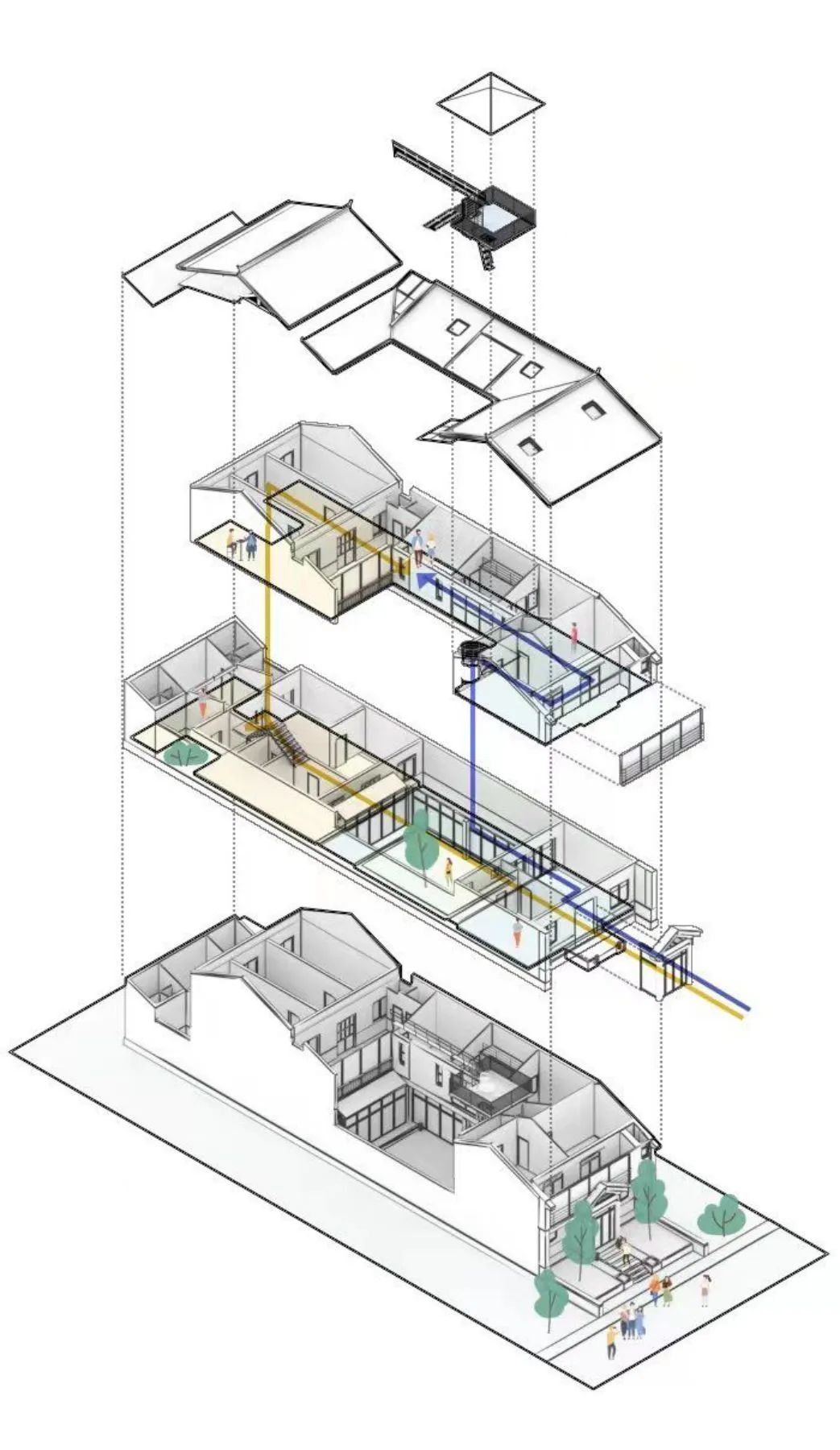

△设计方案轴测图©重庆建筑科技学院设计研究三院

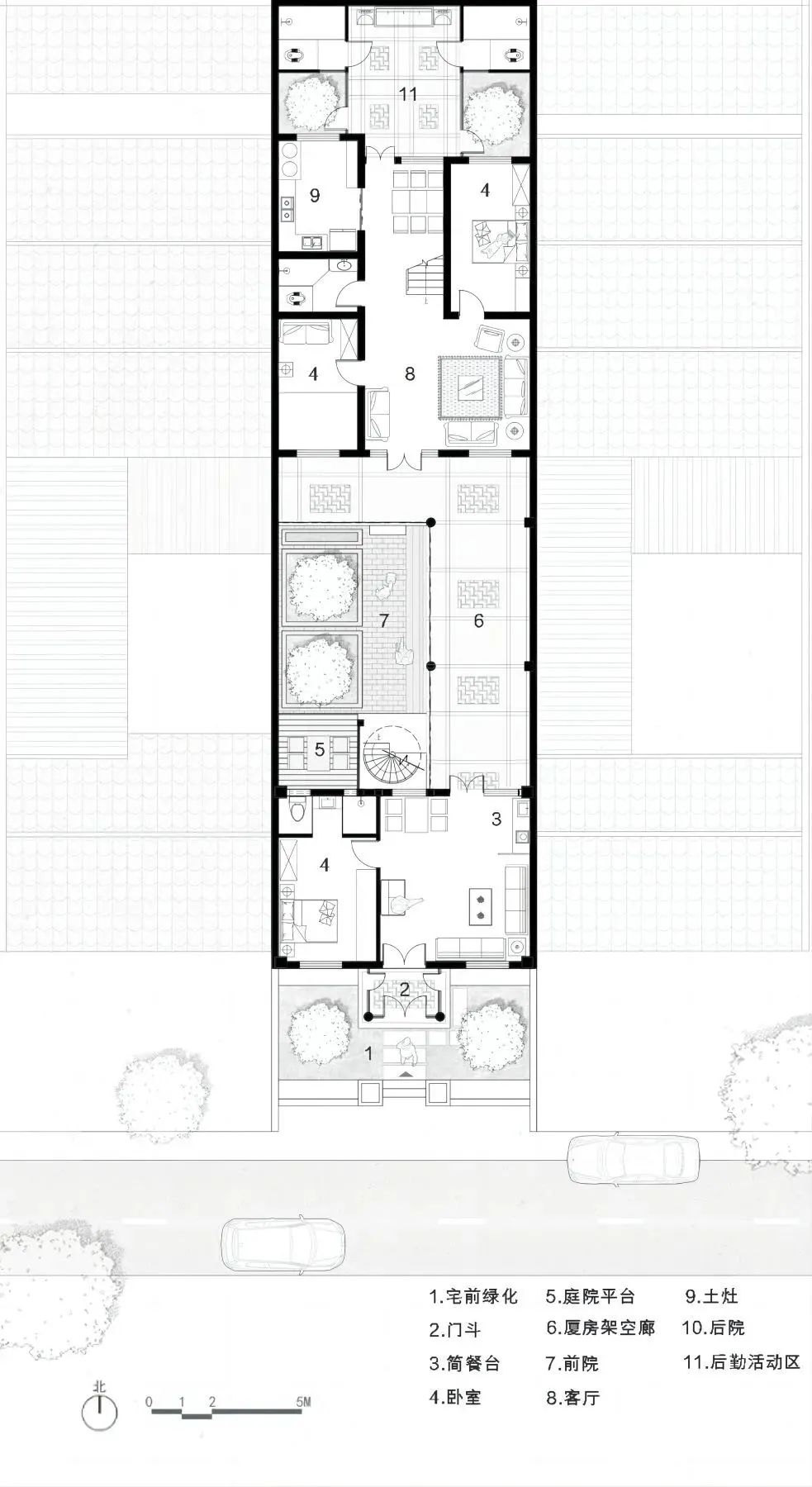

基于各类实际情况,我们决定采用“尊重原型+创新调适”的有机更新策略,拆除了残破门房,延续陇右村落“门房—厦房—上房—材房”空间格局,新建门房与厦房以“L”形相连,框架结构两层。

新增卧室6间、厦房底层多功能过道1处、改造原有上房建筑与之融合产生整体,拆除柴棚并新修材房作为公共后勤卫生空间。

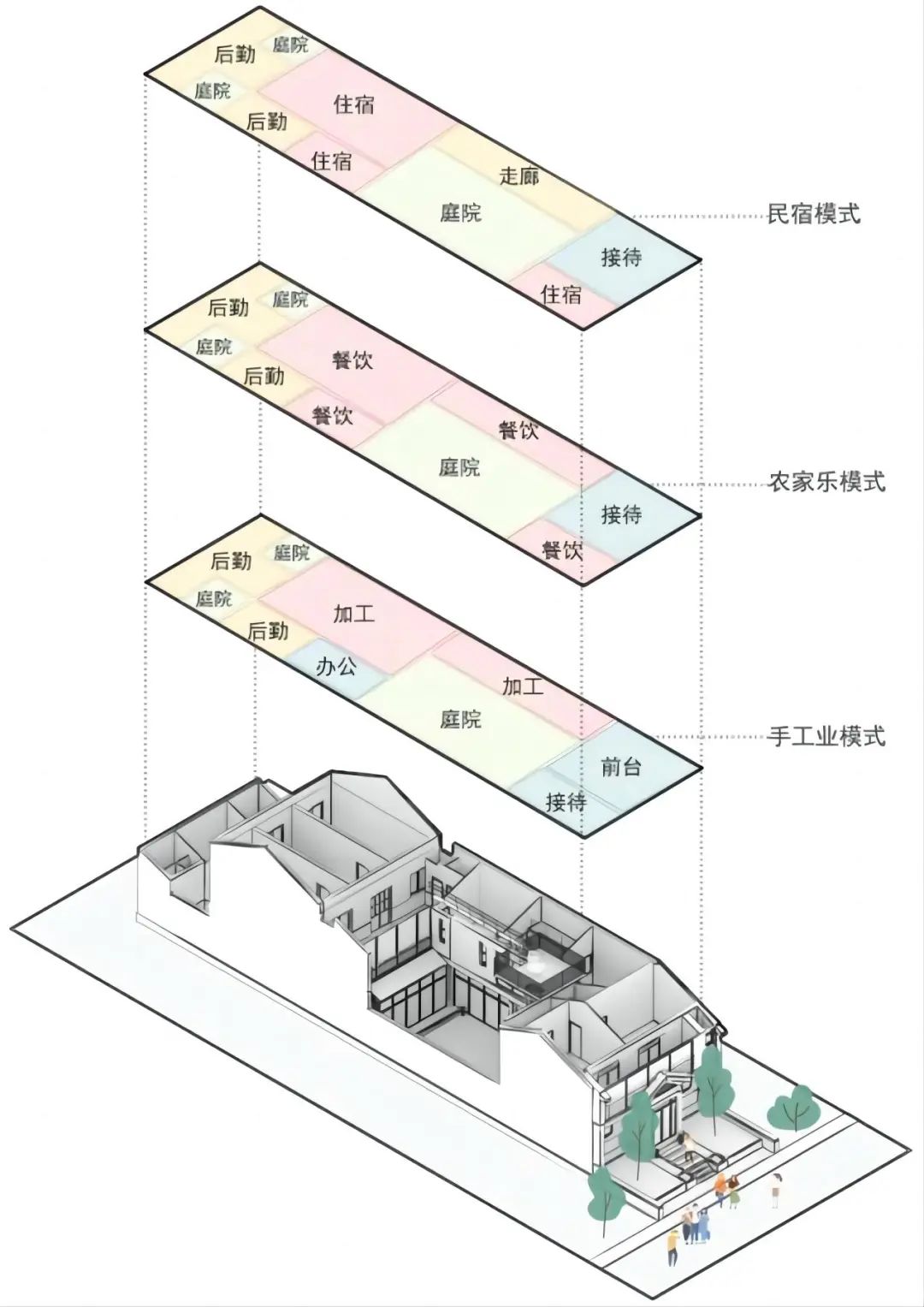

△“多产适用”空间组合模式图©重庆建筑科技学院设计研究三院

△“多户共享”空间组合模式图©重庆建筑科技学院设计研究三院

“可分可合、多户共享、多产适用”是我们依照业主的多重需求,设计出的空间组合模式:新建门房内将简餐制做、餐厅与起三居复合,与原上房的饭店、厨房、起三居产生两套可独立可共享的居住单元,假如业主将来与舅舅同住,可以做到既亲昵又独立。

假如业主要开旅馆,只要在厦房两个独立卫生间中间作出一道隔墙就行,这样原先的“一线拉通”就弄成了不做爱屋的顾客走不同的路线,每位屋子都有独立卫生间,保证了通透性和独立性。

朴里:住户比较讲求“独立性”。

杨丹、李宣霖:在农村,人与人之间的关系交往是缺少边界感的,住户其实来自乡镇,但在城里工作几六年,早已“去农”了,而且退职了还是要回家乡,所以他希望的宅子既要有一如既往的亲切感,又要有城里人生活的“独立性”,就是在“去农”和“归农”之间找到一个平衡。

房门就是一个象征,那道玻璃门从功能上来说,御寒的功能似乎是有限的,它最大的意义就是显示“独立性”,假如平常房门紧锁,不符合乡里乡亲的生活,并且假如总是敞开,不适应自己,那就上两道门,外边的门关着,上面的房门可以开着……

朴里:厦房底层加玻璃是出于保温、隔热的考虑?

杨丹、李宣霖:对,城里的房子,通常要经过门厅、上楼梯,再步入卧室,卧室内部还有露台,人从环境步入到屋子,经历了逐步、多重空间。农村的房屋基本没有这种过渡空间,变得冬天尤其热。

我们通过降低室内气候缓冲间、利用过渡空间加阳光间等方法,降低了空间梯度,假如厦房一层没有玻璃,功能上也满足需求,但加上玻璃产生封闭空间,能够起到保温、隔热的作用。

另外,房子设计规避了陇右房子太高的问题,正房和门房均是两层,每间卧室控制10到12平米之间。

这样,在室内环境对室外影响最小的情况下,再给空间一个热源,冬天,不能说完全不冷了,但起码人在房里能呆得住。

春天时,在院内悬挂遮阳幕布,防止阳光直射。同时,室外的腔体都尽量保持通风,例如在整修正房阁楼时,加盖了阳光间,但房檐不是与正房的山墙齐平,而是反面高下来,撑起一个空间,玻璃可以打开,拿来拔风。

其实,就是通过幕布遮阳、空气对流、天窗拔风等“被动低技术”手段,来增加体温。目前我们也正在搜集数据。

朴里:多重空间的营造,把旅馆的“卖点”也做下来了。

杨丹:是的,院子在三面受限的窄基上尽可能多地创造卧室,与过渡空间、庭院实现衔接,通过廊、檐、窗、景、厅的互相借助,赋于每位空间独立的水景和个性,能带给人愉悦的享受。

朴里:有设计遗憾吗?

杨丹:作为建筑师,肯定希望自己设计的东西更美,而且业主考虑的是节约成本,同时希望将更多旧物借助,寄放情感,例如,在正房阁楼整修时,从美观的角度,全用玻璃肯定更漂亮,而且业主给房子侧面选择了更实惠的树脂。

虽然,整个过程我们都是在“拉扯”,在房东的审美和设计师的“惯性审美”之间撕扯,在建筑师追求的“精致”和乡村的“质朴”之间撕扯……但是大部份还是遵照了房东的选择。

朴里:在乡村,建筑师的“个性”就应当放下,大家属于民众。

杨丹:是,我们也是如此觉得的。整修中,能用到的旧物、旧灯具几乎全都二次借助,白色旋转木走道就是原先的老物件,但只有3米高,新的进深须要3米6,先是用地砖砌了二个台阶,然而发觉旋转起来,接不上了,是师父们反复调整踏板之间的高度和角度,用手工一块一块拼上去,最终旋转到连上去的位置。

尽管费了很大工夫,但业主很满意,带着他的同事来家里,总是问:你还记得这个走道不?

…………

朴里:房屋总共花了多少钱,建房花了多长时间?

杨丹:不含软装,只含材料费和人工费,总共40多万。由于我们和业主前期碰撞的时间很长、出了好几版方案,沟通很充分,所以建房过程比较顺利,三个多月就建好了。

朴里:来视察的人好多吧。

杨丹:复工这天,施工队开来了打桩机,机械臂很长,房屋是框架结构,由于当地建房多是圈梁结构,不常见此类情况,房前围了好多人,后来,盖的时侯,几乎镇上每天都有人进来……这也是我们想要的结果,希望给居民提供一种借鉴与可能性。

朴里:这套房屋,我个人最憧憬的地方是房顶廊亭,是大家的创意?

杨丹:还真不是,这是业主的看法。他说,小时候最喜欢和男子伴们翻墙、翻外墙,那时侯房屋没有那么高,如今要退职了,一回想起过去,最美好的追忆还是童年时和伙伴们在楼顶玩的岁月,他想把这些体验和体会表现下来。

朴里:廊亭的样子有点非常。

李宣霖:在初版设计中,廊亭的双坡外墙的方式有碍于廊下空间的展开,最后选择攒尖的楼顶更有古典造型中对殿宇的印象,因而对应使用的心境。在观察村庄的水景意向打造中,登高望远所见的鳞次栉比带来的秩序感,也和平日游览村庄的景色不同。

杨丹:廊亭上也通了水,夏季可以在里面吃个烧烤。

李宣霖:给东侧、西侧都加了门廊,便捷人到楼顶检修是否有渗水或则更换耗材。

朴里:看见长廊,我想起“三天不打,上房揭瓦”……

杨丹:嗯,童年的觉得回去了……

项目图纸

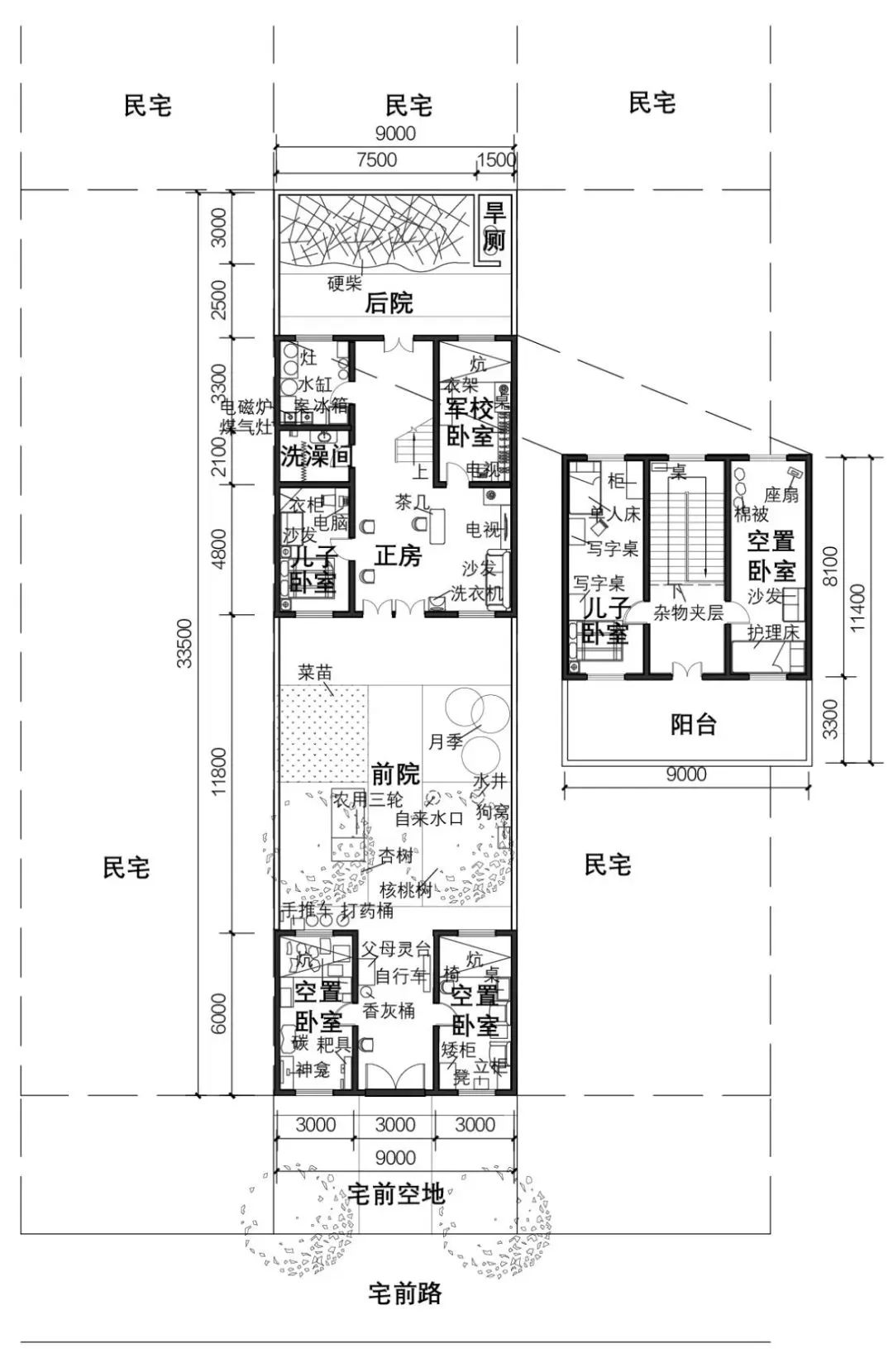

△改造前平面图

△一层平面图

△二层平面图

△屋面层平面图

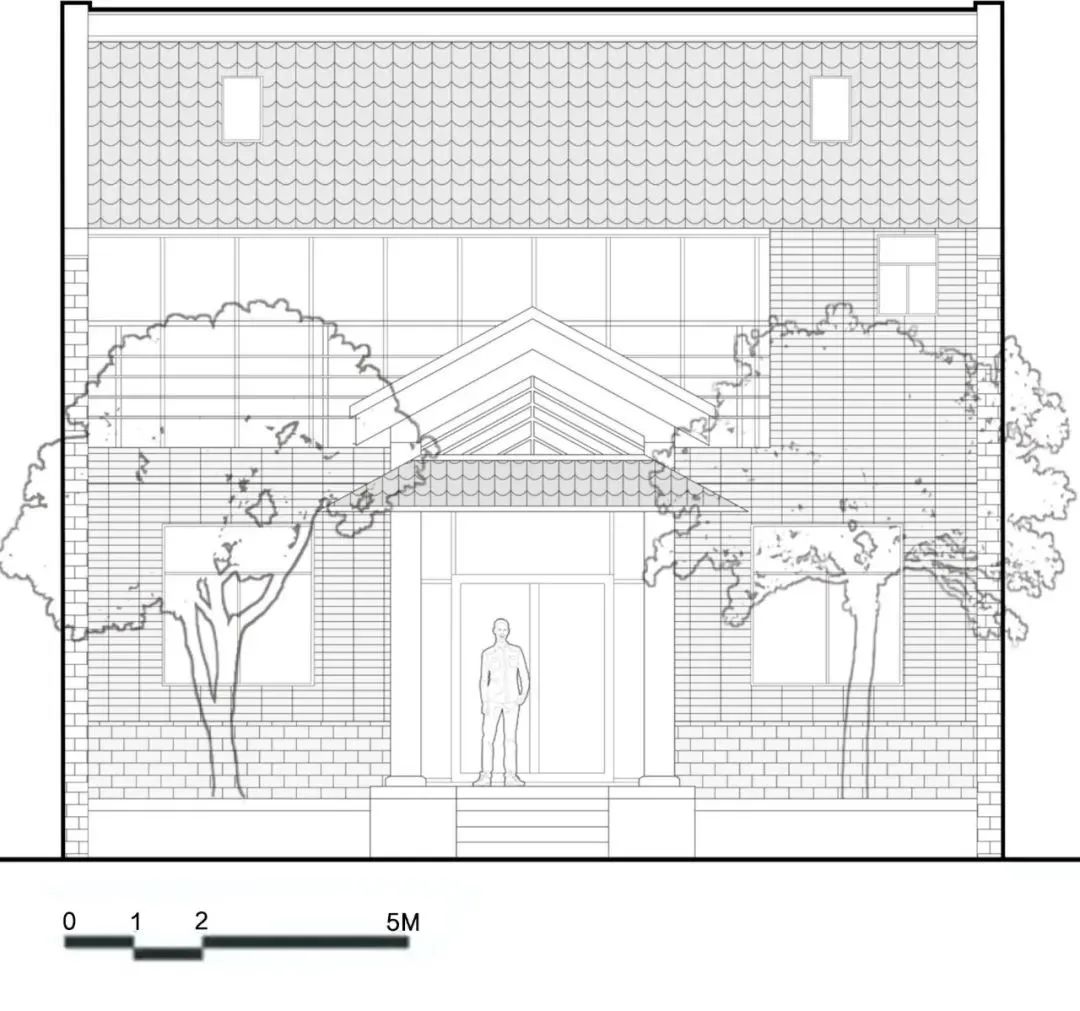

△南立面

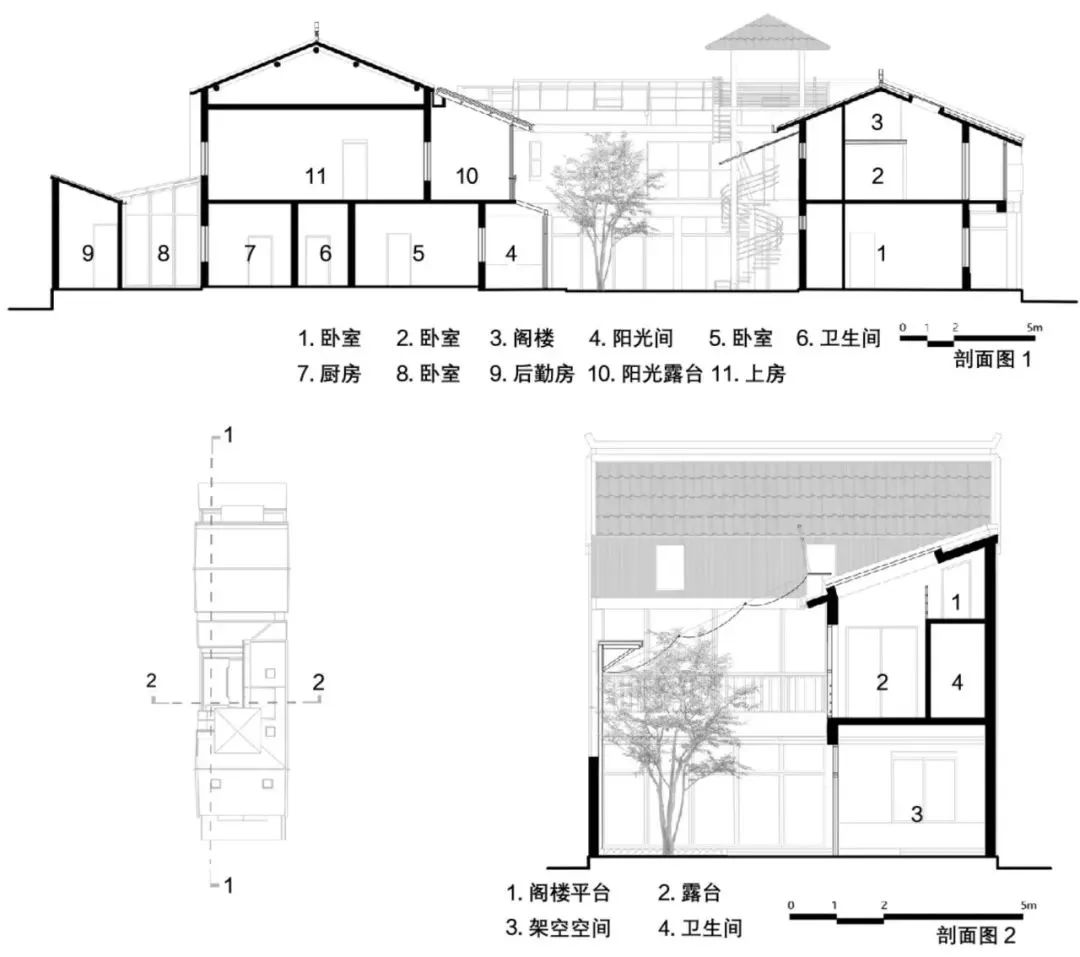

△剖面图

项目名称:西安当代乡居宅子在地改建—关中·融合院子

建筑设计:

项目完成年份:2022年

建筑面积:新建240㎡,扩建163㎡

项目地址:西安西安阎良薛录镇薛录村

主创建筑师:王晓静

设计团队:王晓静、杨丹、李宣霖、贾库、李志民、高博、许懿、韩明、张玉魁、陈凯、多永宏

施工方:村镇施工队

图纸勾画:袁俊哲、巩睿、胡慕蝉

摄影师:张晓明