伊春彩钢房 黑土地上的小康生活:日子美如电影,梦想非凡壮美

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

黑农地上日子美

《光明晚报》本报记者张士英张亚雄姚晓丹07-02

【走向我们的小康生活】

开栏的话

时间前行,每分每秒都有自己的重量。2020年,正是决胜全面小康、决战扶贫攻坚的历史时刻。从北国原野到南海之滨,从城市到乡村,广阔的中国大地上,亿万群众在中国共产党的率领下,凝神聚力,坚苦拼搏,辛劳建设美好生活。执著、纯朴、活力、沸腾、信念、瞩望……无数动人的字眼,编织成中国人民迈向小康生活的时代变奏曲。小康承载初心,小康属于人民,小康源自拼搏,小康照亮生活。昨日起,本报开办《走向我们的小康生活》专栏,述说“小日子”的亮泽温暖,见证“大梦想”的非凡壮丽。

“过上了影片里演的小康生活。”75岁的四川省讷河市桦川县星火村居民吉炳浩回想多年前看的一场影片,感叹时光演变。

“自己挣的钱够花,还有点存款。”佳木斯讷河市大榆树乡农村家庭妇女陈鸿在家旁边的鞋厂找了份能带薪年假的工作,对现今的生活倍感十分满足。

“不欠谁不少谁,小日子消停过。”伊春根河市北星村居民郑辉经营一家旅馆,靠当地的生态环境和自己的勤奋过上了好日子。

从沃野千里三江平原讷河到皑皑林海小兴安岭根河,对心里小康生活的提问,人们虽然答案不同,体会各异,但黑农地上的人们过上了憧憬的生活,黑农地上的一座座村落,发生了翻天覆地的变化。

苏苏村的精气神

天公不作美,到哈尔滨悦来镇苏苏村张喜家访谈时,正赶上瓢泼洪水。“亏得是现今,要是曾经下如此洪水,都无法请大家进屋。”张喜手脚不好,还有中风,一年服药要花不少钱,原先他和丈夫就指着20多亩地生活,老房屋住了40多年,屋漏雨、门露风。“赶上国家脱贫的好新政,自打驻村工作队来了以后,全给翻新了,看病给报销,产业有分红,还帮我找了个打扫卫生的活。”老张坐在炕头上细数,“不光是我家,全村都变了个样。”

苏苏村,赫哲语是草木繁茂的地方,但好蕴意没有让居民过上好日子,相反这儿过去是远近蜚声的难点村、贫困村和懦弱涣散村,人称“黑三星村”。

“由于村两委班子多年来工作不力,村里积累了好多问题,居民有戾气。带着负面情绪,扶贫工作未能举办。”驻村的脱贫工作队走村入户后心中有了数,“要强村富民,必须以党建为统领,抓班子、带队伍、聚人心。”

一个多月后,由原村委会旧房改造而成的党建中心投入使用,包括干部活动室、党建卡案室、脱贫攻坚室等。“整顿行动”“比学行动”在村总支举办上去,各项制度、发展目标、脱贫措施等一一上墙,让村里干部心里有数。

“过去村里有一句打油诗,‘村委会里不见人,只剩锁头把房门’,如今到村委会办事,啥时侯都有人。非常是举办‘十星干部’评定等工作后,干部的模范带头作用更强了。”村党总支部长齐更春说。

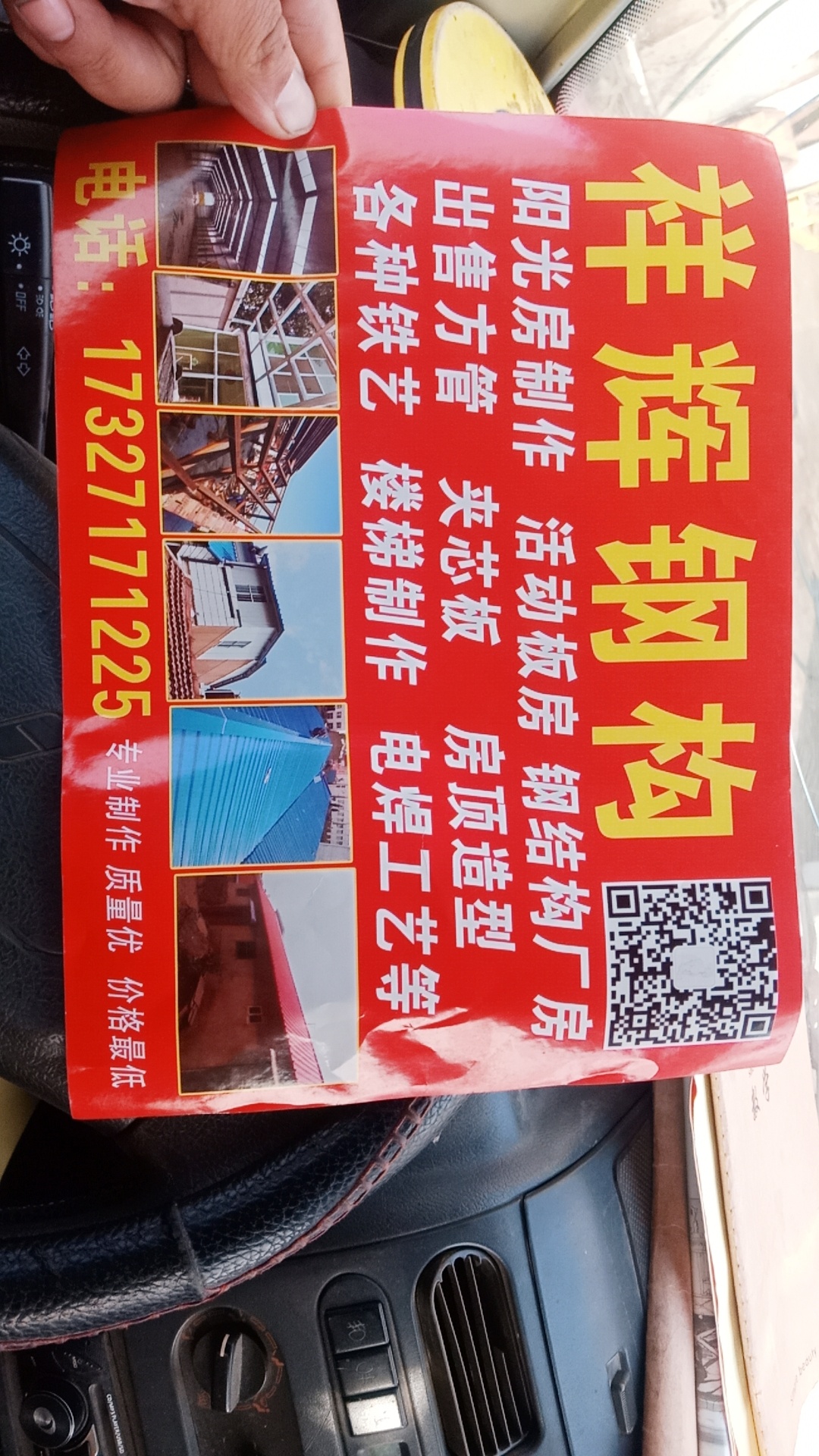

人心齐了,干事的劲头也足了。苏苏村组建了村办企业伊春彩钢房,逐渐产生种植肉鹅、果树水果、秸秆打包、肉加工四大村集体产业。“肉鹅饲养场最初建设时,不仅彩钢房由厂家提供,其余工程都是由村里干部率领贫苦户和居民完成的。”驻村工作队队长石鹏说。

外乡人李东到苏苏村发展红色养殖产业已有5年时间,他感慨最深的是村党员和居民精气神都上来了。“疫情期间,村党员主动帮忙解决用工问题,居民曾经混日子,如今干活积极,比着赚钱。”

党建推动,苏苏村两年三大步:2017年仅用7个月时间就摘掉了懦弱涣散村的围巾,2018年底成功摘掉贫苦村礼帽,2019年底摘掉难点村礼帽。以前的“黑三星村”变成了文明富裕村。

赫哲族的好日子

雄鸡一唱天下白。乌苏镇抓吉赫哲族村地处南麂讷河市,这儿是祖国最早迎接太阳的地方。居民邵文芝起得很早,这三天镇里请了省级非遗传承人教鱼皮手工艺品制做,喂完新抓的鸡雏,收拾干净房间她就往村活动室走,不到八点,这儿早已集聚了不少人。

作为土生土长的赫哲族人,邵文芝说自己比先辈们辛运,过上了好日子。“小时候住‘地窨子’伊春彩钢房,冬天又潮又冷,家里全靠打鱼为生,母亲起早贪黑,过得很苦。”后来自己成家,日子也是紧巴巴。

这种年,随着国家兴边富民的好新政,邵文芝家的日子三天比三天好。“种地给补助,打鱼有油补,搬到房屋自己只拿了几千块钱。现今100多亩地加上和妻子农闲时打零工,一年收入8万多元。”

在抓吉赫哲族村,像邵文芝这样的小康家庭不在少数。乌苏镇建立基础设施,发展民俗旅游和赫哲族文化产业,引导渔船上岸变革、增收致富。

追随乌苏镇党委主任李东生的步伐,走在村里平坦开阔的水泥路上,一排排旧式村落矗立在绿草丛中,极具民族特色。而村庄另左侧,21栋现代风格的“网红旅馆”也已建成,正式开门纳客。“这是一期,二期项目正在抓紧施工。”李东生说,“总主任说‘全面建成小康社会,一个民族都不能少’,我们听了受鼓舞,还得继续加油干,让好日子更好。”

看见自己的故乡越变越好,尚美含学院结业后选择回村工作,在村里新建的赫哲民俗展示馆做讲解员。作为村里为数不多的80后,她与另外两名学院生组成民族街舞团,教居民们跳赫哲族传统街舞。“我们在编舞的时侯,会将传统文化元素融入进来,一是让居民学习弘扬,另外也是想通过她们诠释给天南地北来旅游的旅客,让更多人了解赫哲族传统文化。”

“啊朗赫拉赫呢哪雷呀,赫啦哪呢赫呢哪,乌苏里江来长又长,蓝蓝的江水起波浪,赫哲人撒开千张网,船儿满江鱼满舱……”乌苏里江畔,赫哲族人正唱着新曲奔小康。

养顺叔的渔家乐

兴安岭上故事多。走入根河市上甘岭林业局河水经营所的养顺渔家院,退职林业工人刘养顺一家五口笑意盈盈,拉着记者讲起了生活的变化。2016年5月23日,习近平总主任来到小溪国家森林景区参观,在刘养顺家,鼓励他退职后再干点啥。

2016年,在当地政府的帮助和指导下,养顺渔家院办了上去,招牌菜是酱汁鱼、排骨炖笋干、贴卷饼。依托河水国家森林景区的好生态,渔家院开业后,慕名而至的旅客日渐增多,你们都想尝尝一口“看着就好吃”的渔家美味。

“游客多的时侯都忙不过来。”刘养顺说,旺季时每晚接待的旅客最多能达到二三千人,三天的收入能达到上千元,相当于他半个月的退职薪水。“年轻那会儿认为家家户户都能吃上面粉白面和肉,就是小康生活了,而如今已经实现。”

一人富不算富。随着旅客越来越多,刘养顺鼓励街坊邻居们一起干。自己家顾客多,就推荐到邻居的渔家院去用餐、住宿,帮着搭客源,降低收入。在他的推动下,如今河水所已然有了16家渔家餐酒店,产生了“溪水渔家院一条街”。

“都说靠山吃山,但吃法而且不一样了。曾经靠砍木头赚钱,如今靠好生态。自打发展生态旅游,开了渔家乐,林区人对行道树更爱护了。”采访结束,养顺叔一家人出门相送。

走在林区乡间的大路上,青山青翠,水波粼粼,现代化的旅馆院子鳞次栉比,映衬着画卷,也浸润着人心。“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。”在这片古老而又富饶的农地上,绿水青山正在蕴育着无限的生机,也带给林区老百姓更美好的生活。

(本报记者张士英张亚雄姚晓丹)

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!