疏解人口是怎么个疏解法的?(深度好文)

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

转眼眼,那场失火和那次行动早已是前年的事情了。一开始,我的确是有应当做点哪些的心愿,但随着一些事情对信心的严打,也便身陷了沉默,最后只是在附近的清退点走了走、看了看。与那相关的众多事情,早已没有哪些好说的了,蹭冷点并不能令人愉快。

但一个关于事实的问题——到底请走了多少人——却在任何地方都找不到确切说法。有的媒体称上百万人深受影响,有的媒体说十几千人,而官方公布的数据主要是针对起火隐患,为此而疏解离京的人口仍然没有确切统计。

对于当时一直在读大二的我来说,非首都功能疏解、流动人口、城中村之类的问题依然非常模糊。要想晓得那次行动疏解了多少人口,背后有一系列问题首先须要回答:上海有多少流动人口?她们都搬去那里?那些地方如何分布?在此基础之上,哪些是城中村?哪些是小产权房?哪些是违建?疏解人口是如何个疏解法?

大二下学期必修了城市社会学,借助小组作业的机会,和几个朋友一起跑了跑中学附近的水磨、挂甲屯、大有庄和骚子营。大二假期和朋友一起做本研,又跑了更多的城中村。这种督查经历实际上改变了我对城中村的刻板印象。但在这种督查之前,也就是风波发生的那种冬天,在我的想像里,城中村是流动人口集聚的、有着明晰边界的特殊聚落。它甚至就产生一种明晰的符号,意味着脏乱、逼仄、贫困、低端。即使广义上“流动”在上海的人口中,并不一定大部份都搬去城中村里。城市里有各类价格的转租公寓,还有一些从卫星地图上看不见的地下转租空间。但对于“低端”这个特征,我曾以为城中村绝对符合;但是起码在当时彰显下来的一些整治理念中,符合。

猫:来你再说一遍(撸袖口(摄于福缘门)

这就是为何我想一张城中村变动地图非常有助于回答“前年的行动到底形成了多大影响”这个问题。基于两个假定:首先,在地理信息这么发达的明天,城中村的地理分布信息应当不难获取。其次,假如正如当时媒体常用的“清拆”一次那样,前年的治理是有清有拆,这么它的痕迹是十分醒目的,两个时间点的卫星地图用来一比较,哪里拆了哪没拆,一下就显露下来了。虽然没有精确的人口数据,这一数据也能彰显出前年行动的影响规模。

但渐渐,我发觉我弄错了。

第一个大问题就是,这个信息一点也不好获取。在国土资源部网站上,只有码率为1000米的农地借助类型图。这就基本哪些也看不清,我用PS的色调选择功能对此提取出的农村建设用地地图简直不堪入目,由于好多城中村的长度也就两三百米,但是该数据无论是分类还是时间都达不到我的需求。翻遍cnki、googlescholar和各类数据库,其他科研机构或则媒体所发布的地图,不是不全,就是帧率太低,或则就是要收费选购。彼时网上十分火的一个"赶人地图",实际上也没有太大的参考价值,好多标记下来的点不过是一些货运库房。我也想过干脆写个政府信息公开,问现今的自然资源部要,而且我也没有哪些正经的学术研究理由,所以就舍弃了。这件事就只得搁置了出来。

到来年假期做大专生研究,最初计划的是关注城中村回迁方面的问题,再一次隔三差五地找地图查数据。但渐渐发觉,这个地图自己其实也能画,微软月球的卫星遥感影像基本上几个月就可以更新一次,码率也非常高,只是画上去工程量实在是浩大——要晓得,我是一个不会GIS的社科狗,但是面对的是整个上海。

但8月份回到家,手头的事情基本上结束,有一些闲了,就忽然灵机一动,编了本制图指南,招了十几个朋友一起愚公移山,地毯式地看卫星地图、手动标明,把2009-2018年朝阳、海淀和通州的城中村都给找下来了。开学以后,我用一些小方法大大提高了编图效率,就索性把剩下几个区和2002-2008年的数据都给补上了。这样就搞出了一个关于南京城中村的比较全的数据库。

其实,我发觉我在第二个假定上也弄错了。2017年末的动迁数目并没有出现大的波动,而是基本上承继了2016年、2015年的趋势。不过这也是一个发觉,起码可以说,前年的治理行动并不是以拆为主,而是限制租赁、整治群租房等方法进行的。但整体来讲,这个数据库本身也是有意义的。这显然是一个极其基础的城市地理信息,是一个事实的整合,并没有哪些偏见或则诱导,城市规划相关业界内部也肯定仍然有人在跟踪相关的数据。国外外好多其他城市都有低收入杂居区地图,有的城市(如成都,成都)也主动编制和公开城中村地图。对于并不把握空间资料的社会学人,这是一个引导;对于城市的整治者,这是一个更清晰的汇总;对于须要在城市里低成本地栖身一段时间的人们来说,这是一个路标;对于闻所未闻的人们来说,这是让这些仍然"隐匿"在她们身边的空间浮现下来的一个可能。

这并不是我臆测下来的。半年曾经,水磨社区,我们遇见一个发过science的top2计算机博士背部个包在城中村找房。因为留校的事情没有确定出来,他必须在附近呆一段时间。我们告诉他,这个地方被纳入2018年的棚改计划了,他于是向我们寻问了近来的另外两个城中村。据悉,在和一些朋友们的交流中,也非常强烈地感受到,除了一些贵校的朋友对城中村抱有强烈的偏见和误会,有些甚至不晓得广州有城中村。虽然你追求美好生活,也不能靠想像,而要以了解的实际情况为基础。至于偏见和误会的摒弃,这种地图似乎并不能做到;但起码我们可以有第一步:“知道”。

为了使展示清晰,整个地图被分为了两个部份,顾名思义,健在篇是现今的情况,动迁篇是长达性变化。配色的选定上,动迁篇因为色类较多,为了清晰,底色为白色;而健在篇选定红色,这的确是刻意为之,缘由是希望呼应来自北京和上海的整治思路,以填补本文关注层次的缺位:城中村不是贫民窟和违建群,它是自下而上的城市化、充满活力的多元社区、降低城市创新成本的重要空间。

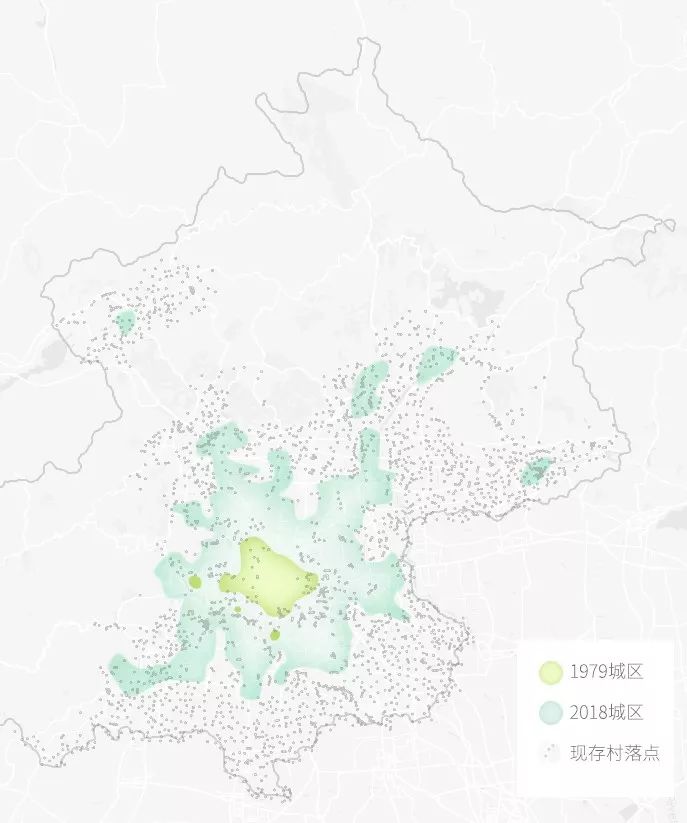

首先其实要谈谈城中村的产生过程。简单来讲就是:农村星罗棋布,城市扩张加速,城市包围农村,农户自建小楼。用下边这张图可以基本上表示出这个作诗前三句所表示的内容:

城中村产生示意图

现存村庄点是我们一个一个找到标明的,标准并不是行政村(由于这个数据也四处找不到),而是形态上相对集聚的一片楼房,这实际上也大约是一个村庄点的范围。山区未作标明,但平原地区的村庄点基本没有遗漏。1979年市区的数据请看注1,2018年市区的范围是依据卫星地图和2010年地表覆盖数据手动漫的,但是进行了边沿平滑的处理,应当最多有5km的偏差(请宽恕不会GIS又有ps逼迫症的社科狗)。

可以十分显著地看下来,在城市还未扩张到的平原地区,民居的分布是很均匀的,不密不疏,恰到用处。城市一过来,民居点大规模减小。但还有一些被包进城市上面,又没有被动迁开发的小灰点,就是城中村了。它们的农地性质依然可能是集体所有而非国有,不过有的地方依然称XX村,保有村委会,有的就早已更名为XX社区了。

作诗的最后一句——农民自建小楼——是城中村另一个非常重要的特点。城中村这个词虽然有欺骗性,真正意义上的城中村,虽然早已看不见任何“村”的痕迹,而是五颜三色摩肩蜂拥的“握手楼”。上海的农户盖楼都比较收敛,一方面存在好多都早已被包进城市里、却还没有建楼的、仍然是楼房为主的村庄,我们称之为“半城中村”或“城中的村”;另一方面,盖个五六层就可以做村中霸主了,通常家里也就盖个两三层,这和北京上海的七层起盖根本比不了。

对于农户盖楼这个事情,学界有一系列的讨论,在此不介绍了。只要能做对2014年全省II卷理综前两题就行:“珠江三角洲某中心城市周边的农户竞相在自家的宅基地垒砌了‘握手楼’,1.农户建‘握手楼’的直接目的是():A.吸引外来人口移居B.吸引居民假期渡假C.降低自住房外墙积D.转租房子降低收入;2.‘握手楼’的修筑反映该中心城市():A.居住人口降低B.城市楼市高昂C.人居环境恶化D.市区不再扩大”

在勾画上海城中村整体分布情况地图时,我们考虑了两种城中村的差别。“城中的村”范围似乎更广,一些工矿棚户区也可能被包括在内,而“城中村”在我们这儿,在不在城里倒无所谓,关键是建筑形态主要是二层以上的自建楼。主要诱因是,它首先意味着民居在水景上发生了一个极大的改变;其次居民在实践上弄成了业主;最后,尽管楼房稍加修葺也能转租。但其实房山区彩钢房制作,租客在楼里愈加集中。因而,这些加盖程度较高的城中村,更符合“流动”、“密集”意义上的“城中村”。不过,我们界定的这两种城中村类型之间虽然是存在过渡的,再加上认定过程基本全凭人眼,肯定会有一些偏差。

上海城中村整体分布情况

直观地看,“真实中国”其实并非只是在“五环以外”,五环以内就有不少。不过,千万不要形成天津城中村好多的错觉房山区彩钢房制作,实际上经过数六年的城市扩张、城中村改建、城中村整治,上海早已没有多少城中村了。我们在动迁篇会看见,上海城中村正在以年均六七十个的速率降低,所以这一篇叫“健在篇”。相对于拆,“健在”反倒成了一种有些异常的状态。这是一种文化后果,无论是哪的城中村,对于上面的老业主们,拆不拆、何时拆早已弄成日常关切的核心。

回到狭义的“城中村”和“城中的村”的区别上来。学界虽然有一组很类似的词:“城市水景主导型城乡结合部”和“乡村水景主导型城乡结合部”。即使其关注的并不是城中村,但我们可以借用一下它的概念,我们说的“城中村”大致可以理解为“城市水景主导型城中村”,而“城中的村”就可以理解为“乡村水景主导型城中村”。这一组概念将贯串我们画的其他地图,其标准很简单,就是水景,从行动的角度来说,就是村庄内农户自行加建行为的比列。尽管两种类型往往混和在一起,但若果熟悉一些,基本上一眼就可以看出一个城中村是城市水景主导还是乡村水景主导。

但这仍旧有点具象。实际上,每一个村落都有自己的奇特名子。城中村作为一个整体,如同有一种就要和落后、拥挤挂钩的倾向;但当村庄以具体的名子出现的时侯,村里的故事和记忆都会浮现下来。所以作为制图的重要一部份,我们尽量给每位村都标上了名子。说起城中村,假如你是在p大朋友一场,那你起码应当晓得,在中学附近就有三个,一个叫水磨,一个叫挂甲屯,一个叫福缘门,马路旁边还有一个在拆的叫一亩园,而不是去问上海还有没有城中村。

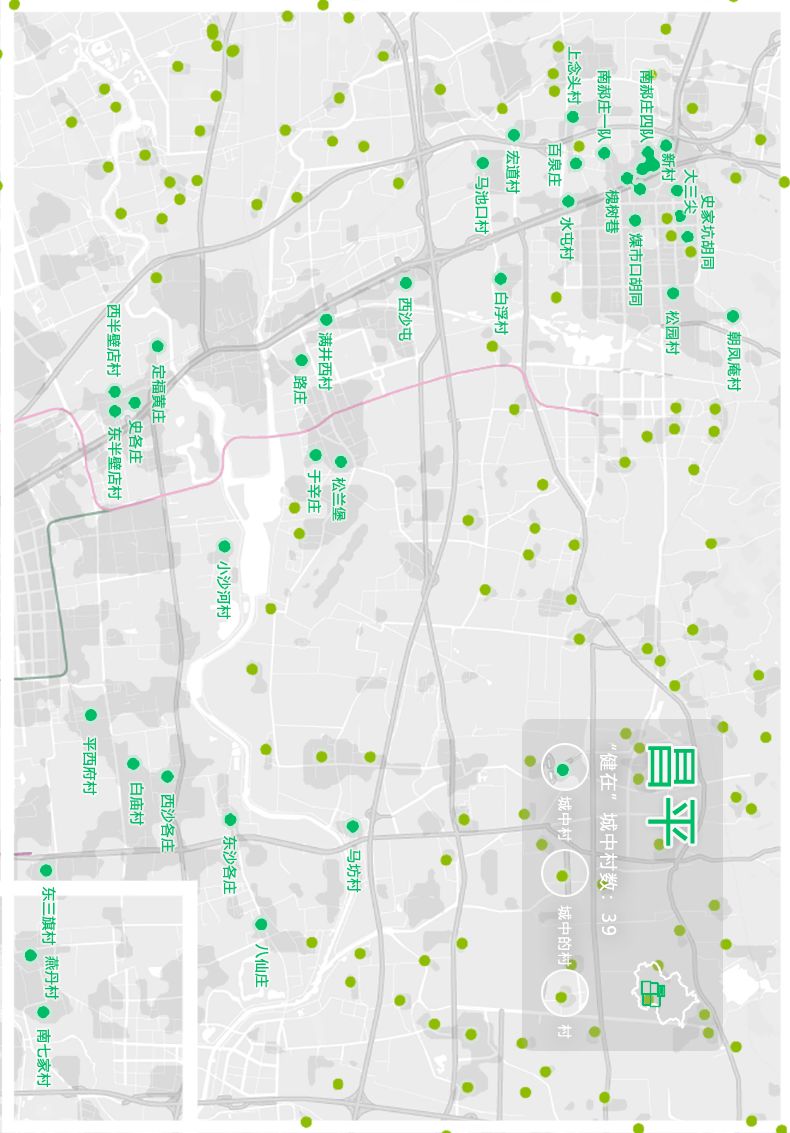

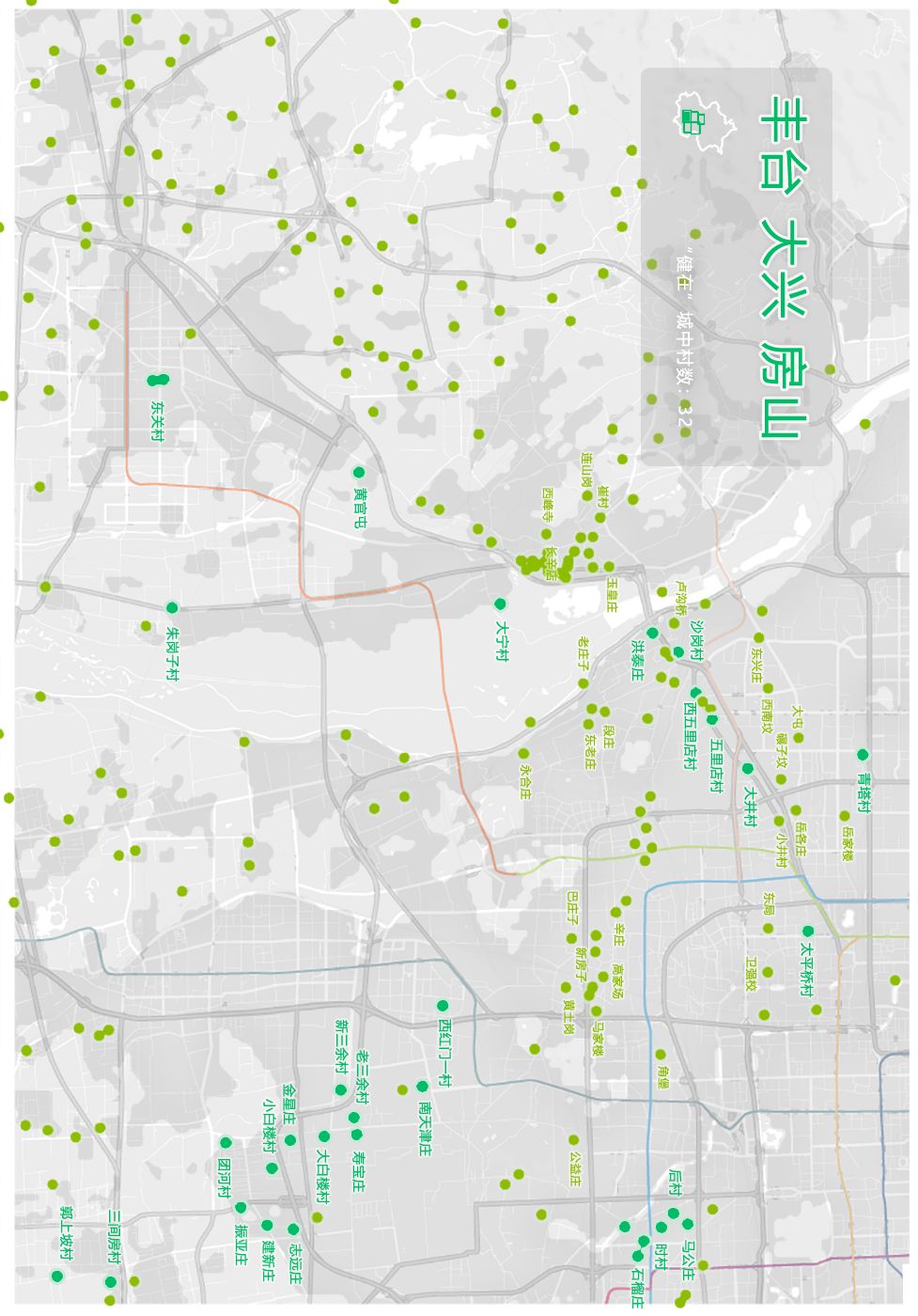

良乡区城中村分布

首先来看良乡,在郊区五个大区(还有延庆、通州、大兴、房山)中,通州的城中村,也就是城市水景主导型城中村是最多的。这似乎十分令人惊叹,其他的区也有轻轨线、公路线,但城中村都不远如西城发达,也就通州仍旧能与之一比,其他几个区都是个位数。这背后肯定有一番道理。

深褐色的区域是国家地理信息公共服务平台公布的2010年30m码率的人造地表数据。其实时过城扩,但我们也没有既新又精确的数据了。

可以看见,不仅良乡县城的几个城中村,好多村虽然并不完全分布在城市的上面,像白浮村、小沙河村、定福红庙那些地方,有一面甚至都是耕地。但它们都加建成了我们所说的“城中村”。其中定福红庙、史各庄、东西半壁店连成一片,就是西城有名的“北四村”,流动人口的比列非常之高。我们在通州大有庄访到的一个互联网小哥,先前就搬去哪里。

昌邺城里的城中村名子非常不好找,这种地方很早就不是建制村了,都以西街为名。我们翻到了1996年出版的《北京市房山区地名志》,那前面也没有我们通过卫星地图找到的城中村的具体名子,不是这西街就是那西街。通过其他的方法也没有找到,有些小遗憾。

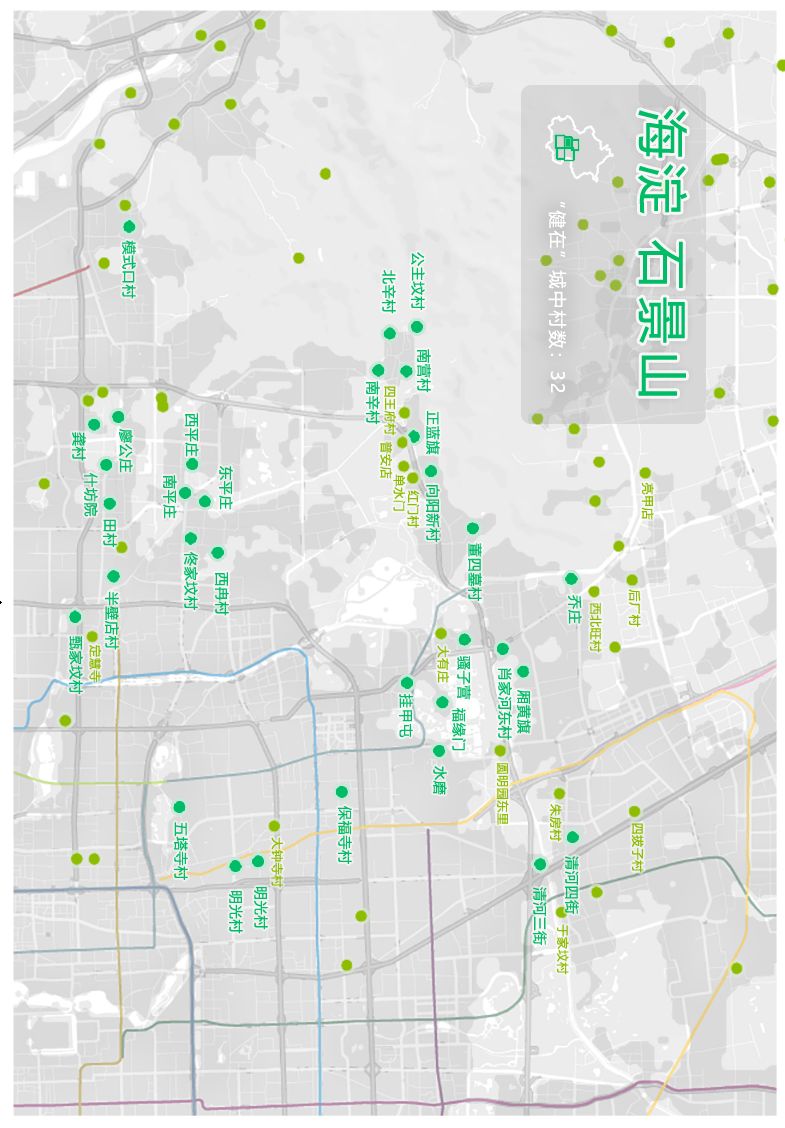

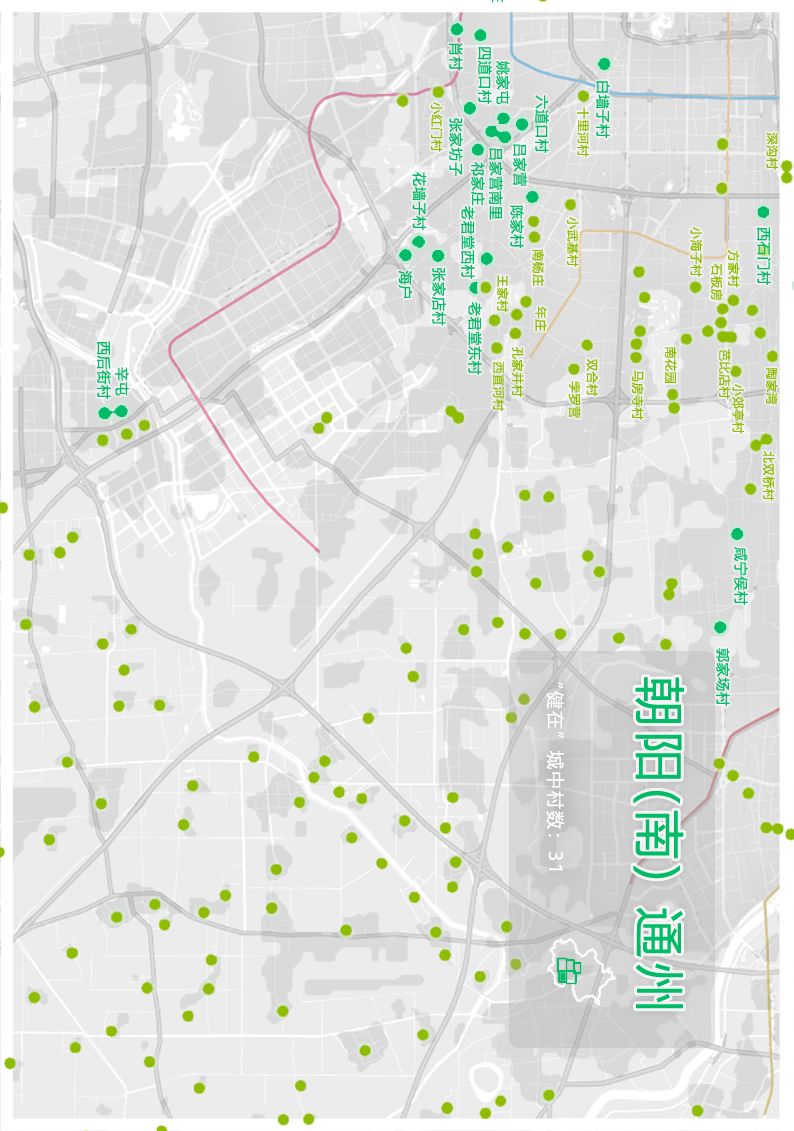

昌平区、石景山区城中村分布

接出来是你们熟悉的通州区和昌平区。当时知名的马连洼路就在后厂村以西附近。那儿主要是以“城中的村”和“村”为主。校区附近的几个村当时也没有经历太大变化,主要方法还是对群租房的整治,并无太多拆除风波。挂甲屯今年二月开始拉起了“消除安全隐患,拆除违规彩钢房”的条幅,但也没有太多实际行动。

基本上,通州的二环以内和亚运场馆附近,早已没几个城中村了。明光村和保福寺是少见的典型。

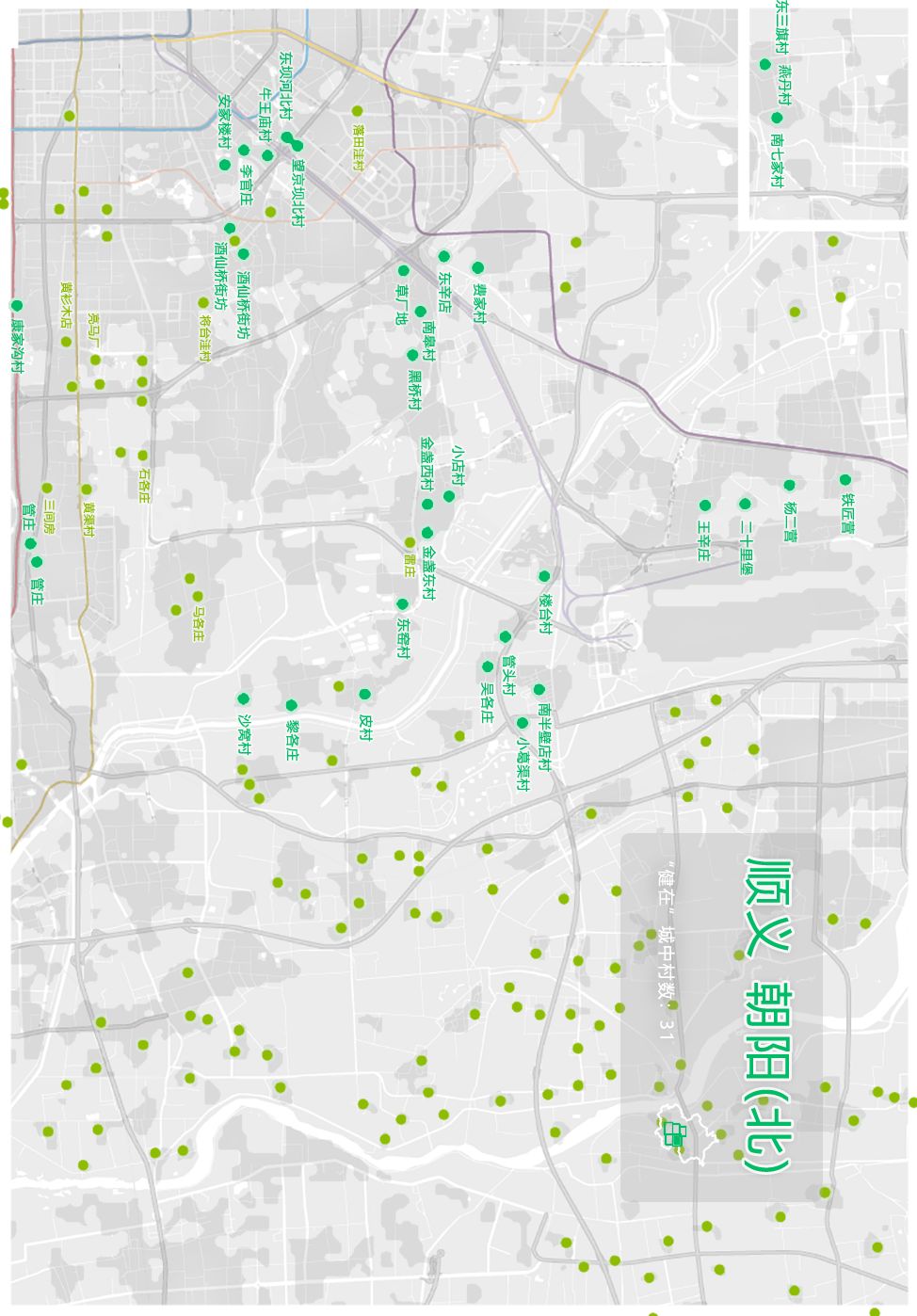

昌平区、朝阳区(北半区)城中村分布

延庆和朝阳。楼台村附近的几个村虽然不太“够格”,但当时早已成图,就姑且不改了。皮村、黎各庄、东窑村、金盏村这一带,离市区虽然有些远了,也没有重要的交通线,加建程度也并不高,主要是分布在工业区附近。这可能是比较奇特的一个城中村带,对此的研究也需结合这一地区的产业结构。

皮村实在是太有名了,很多人都去过。并且研究城中村,没必要都往皮村跑。

延庆区、大兴区、房山区城中村分布

延庆的良乡地区,上海人可能都晓得,外省人晓得的可能比较少。它是千年古城,历史非常悠久,走在街上能够看到不少古建筑,尽管挂牌的并不多。这一地区目前面临搬迁腾退,即使以后并不是要推倒开发,而是要进行保护式开发(成都学院考古文博大学参与过这一地区的文物保护项目),但产权问题和历史遗留问题在这一片非常突出。在上海目前“跑”历史遗留问题的奶奶大叔里,假如你一问他是昌平的,那他十有八九就是良乡的。上海市内环以外,这儿可能是历史、文化、产权、政策等众多问题的一个重要焦点了。

延庆区整体的城中村发展水平虽然很低,西边马公庄一代,中间京港澳高速沿线,外加一个每次从上海西坐高铁都能看到的青塔村,就没了。东北那四个,是人家良乡的;南边西红门那一大片,是通州的。自己五环边上一系列的城中村,虽然都只能算“半城中村”,爱盖不盖的。城中村发展不良,这也是昌平区经济发展整体不如朝阳西城的一个表现。不过在离49城近一点的时村一带,位于着造就了一段传奇历史的“浙江村”、“温州村”。一个月前我们去哪里,有几个村的腾退回迁虽然早已进行到扫尾阶段了。

通州区有十余个城中村,也是上海流动人口居住的一个重要区域。前年大火的聚福缘公寓所在的新建村,就在三间房村北面挨到的那种小点旁。不过聚福缘公寓并不在农户的宅基地上,而是在原先的工业大院之上改造而成,地下一层当时就是冷库仓储区。起火以后,这一片工业大院很快就拆了,新建一村也在一段时间之后拆除。不过在本图制图时参考的卫星影像中,它还矗立在哪里。

朝阳区(南半区)、通州区城中村分布

最后是朝阳的南半部份和昌平。朝阳的南边密集分布着许多城中村,其中吕家营附近的四五个村庄连成了一片,大约是除北四村外,上海市连续面积最大的城中村地区了。朝阳南的那些村庄基本顺着沪宁高速扩充。似乎很有趣,假如你回家看第二张地图,也就是广州城中村整体分布情况,你会发觉,市区(深红色的区域)大致是拓展成了一个“米”字,而城中村的加建也不是随便的,不像北方一些农村,离城市虽然还十几公里就早早加建。上海的这种深红色的“城市水景主导型城中村”,也大致分布成了一个“米”字,虽然经历了回迁,也依旧能见到这些形态。

经过这几张地图,上海市“健在”城中村的空间分布状况和具体的名子就早已很清楚了。但要回答最初提出的那种问题,还要对城中村历年的动迁数目进行一个横向对比。

辛运的是,尽管我们不会GIS,并且微软月球的历史卫星影像就能帮助我们做到这一点。这些方式技术上难度不大,须要的只是时间。

但在一起协作制图之前,我们首先把上海市五年内的棚改计划标下来。等到实际的动迁情况下来,与此一对照,棚改和实际城中村点变化之间的相关性就可以看下来了。只有这三年的缘由无他,在广州市政务门户网站上没有16年之前的计划。虽然这其中不少地方的地名十分模糊,例如大兴区王佐镇的几个地方(所以图中的信息会有一些不确切的地方),基本靠猜,但我们还是得到了这样一张图——

上海市中心市区近些年棚改任务点分布

光凭这张图能得到一个小信息,三年的计划中有不少重叠的地方,在图中用上橙下黄的点点表了下来。除此之外,那些点点的分布四处都是,哪些也看不下来。

另提一句,三环内的计划点大多是属于文物整修与环境治理,并不是腾退回迁。《北京城市总体规划(2016年—2035年)》得到批复以后,内环之内基本不会再拆了。这对于一些旨在于保护院落的人士来说无疑是一个好消息。并且她们中的一些人觉得,19年开始的东西城的直管公房腾退又让事情稍稍复杂了一点。假期我和朋友主要在跑内环以里别墅的产权问题,虽然还挺让人感叹惋惜的。

回到图里。计划点标完了,我们开始标大头。当时我以为武汉市无比巨大,用这些“人工智能”的办法,非得众人拾柴能够把山拾走。就只敢先选定中心六区,把那些地方划为12个宗地,分给12个朋友,编了33页的制图指南,总算完成了这个“浩大”的工程。汇总并做了初步的数据清除修正以后(尽管可能还是会有一些错误),得到了下边这张图:

上海市中心市区城中村村民点演变(原始图,计划点对照)

听我解释。图素看两点:形状、颜色。先看形状:圈圈是前面那种图中的治理计划,原封不动地搬了过来;圆圆是我们定义的城市水景主导型城中村,其标准是村内建筑大部份加盖至二层以上的城中村;三角既包括“城中的村”,又包括城外边的“村”。再看颜色:红色是好好的,红色是2018年拆,之后逐步渐变到黑色,主体回迁时间也就渐渐过渡到2009年。

首先看圈圈颜色和圆圆颜色的对比。吻合率大约只有一半,也就是说,今年计划拆的地方,有些提早一三年就开始拆了,有些一年过去了都还没动静,只有一部份当初计划当初拆了。另外还有一些圈圈里是空的,三环外的情况常常是涉及一些简易楼、老村民楼的腾退,因而在标村的时侯就在范围之外了。

还有某些的“计划外回迁”。其实这部份是因为棚改、腾退的概念比回迁的概念要小,但若果具体找一两个点去走访,会感受到,这是基层政府积极推进回迁的一个表现。广义的城中村回迁,在上海这儿可以大约梳理出四个动力来:针对农地价值的、房地产开发、城市自然扩张的动力(当然和农地财政联系紧密);针对业主的、棚户区改建的、惠民安居话语下的动力;针对城市规划理念的、主要彰显为“留白增绿”绿隔带建设的动力;针对租客的、首都功能定位下的非首都功能的腾退与疏解,这一点实际上更紧贴学界讨论的gentrification的过程,只不过我们虽然不太有自下而上的gentrification,甚或对gentrification的讨论和争议了。

但这个图还不太全,一方面近郊的数据没有列入,另一方面时间轴也没有推到微软月球所能提供的极限,也就是2002年。但开学以后,我慢慢发觉剩下的任务也没有这么复杂,就渐渐都给补上了。最后得到了这个图,时间段也稍稍重划了一下——

上海市民居点演变(更全的版本)

这个图不清楚没关系,由于当时做的时侯把规格搞得很大,每位点就太小。我们还有动图——

上海市民居回迁点演变,一个动图

每次黄闪黄闪变红色的点,就是在右下角时间段中动迁了的村庄。红色的点,就是截至右下角时间段一直“健在”的“城中村”、“城中的村”和“村”。

可以非常直观地看下来,2009.6-2012这两年多里的动迁是最多的。并且前三段时间就能大约看出一个动迁点逐步外推的趋势,到近来两年,动迁点的分布就非常地离散。空间上,外推趋势基本看不下来了,呈现下来好多超远端回迁、跳跃式回迁的特性。

我还把上图的信息,结合天津市统计年鉴,搞出了下边一个表一张图:

各区分时段民居点回迁数统计(不包括山区)

三条曲线

这样就愈加显著。最初的问题被否定了。前年年末到18年年中,动迁的数目较前些年没有显著波动。尽管这可以得出另一个推论,前年的行动并不是一些媒体报导的“清拆”或者“切除”所暗示的那样,并不伴随异常的动迁量猛增;假如伴随人口疏解的疗效,也是一些空间上更不可见的方式——对群租现象的治理(划定最低人均面积)、对工业大院出租情况的管控、对一些特定区域转租的整治。但无论怎样,城中村地图并不能反映出前年行动的影响。从这个意义上讲,动迁地图最初的勾画目的失败了。

但新的问题又浮现了下来——2011年前后,城中村回迁的小高潮意味着哪些?外来常住人口下降率、城中村回迁数、房地产开发面积在那两两年里出现的转折之间,到底有多大程度的联系?这种简单的信息本身也许可以触发更多知识。

但是,无论是作为一个具象的空间,还是一个具体的邻街,“城中村”在人们的城市想像之中或许是“隐形”的。但似乎不该。城中村很拥挤,有一些安全和卫生的隐患,但一点也不丑恶,更不须要紧张。它是这个城市真实的、冒着热气的一部份。这就是为何我认为这种地图有分享的价值。

注

1、1979年市区大致范围是基于上海市城市规划设计研究院数据的边沿平滑处理结果。

2、“城市水景主导型城乡结合部”和“农村水景主导型城乡结合部”的说法出自林坚、汤晓旭、黄斐玫、苗春蕾的“城乡结合部的地域辨识与农地借助研究——以广州中心城地区为例”([J].城市规划,2007(08):37-45.),尽管我们这儿只是借用了一下这个说法。

3、地名来源:①北京市各区地名编辑委员会在1992年前后出版的《北京市房山区地名志》、《北京市石景山区地名志》等。每一个村庄在哪里都可以查到地名的前世此生。但仍有一些地方没有标下来,但是地名经过二十多年也可可能略有变化。目前各区正在组织新一轮的地名编写,有望于2019年能看到新版的地名志。②百度地图、高德地图的公汽站、村委会数据。③一些村庄名子有争议的,以村口大铁门上的铸字为准。④部分地名来自广州市政务数据资源网。

4、北京市中心市区近些年棚改任务点分布来自“首都之窗”网站上公布的《北京市2018年棚户区改建和环境治理任务》、《北京市2017年棚户区改建和环境治理任务》。

5、三条曲线图中的常住人口和复工面积数据来自于上海市统计局、国家统计局上海调查支队编写的《北京统计年鉴(2018)》。

6、地图、卫星地图的底图全部来自Google。

7、感谢假期一起制图的同事们:@zxs、@冬树、涛哥、雨萌、满载一船星辉、王是一条鱼、如玥、张熟食、一宁、宇婧、Elula和石甫寸。非常谢谢子木和Sisyphus的宽容。

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!