洪灾拓宽河道,村庄搬迁,村集体弱化,汽车进入乡村……

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

*本文为「三联生活周刊」原创内容

洪水扩宽河堤,村落搬迁,村集体弱化,车辆步入乡村……时代演进让一条支流和两岸生活的关系不断变化。村中“能人”看到湖泊、土地与桥带来的机会,一步步扩大自己河面上的“事业”,直至因桥而生的利益和憎恨都超出掌控。

文|李晓洁

申述

2023年7月,黄德义成了振林村的“名人”。

7月刚过了三分之一,黄德义就率领起码三拨记者抵达振林村边的洮儿河。正是雨季,洮儿湖水面长度超过百米,浑黄的湖水还算平淡,时常在河面上打一个回旋,翻出黄色泡沫般的水花。黄德义站在海边,周围是翠绿的玉米苗和湿草地,面前一般站着几位记者,拿起手机、相机对准他——一个56岁、身材发胖的中年女人,短发,毛发是染后的白色。他不畏惧镜头,袖口上夹着两个小毛绒耳机,语速很快,从不停顿、迟疑。他用右手指着河面,蹦出几句打油诗:“摆船有祖训:六年九涝,不离沟渠,开物成务,行舟摆渡。(居民)有钱没钱都过河,借助安身以崇德。要旨入神,以通道也。”

洮儿海边(李晓洁摄)

黄德义嘴巴常常冒出几句打油诗,编排的内容总与摆渡、过河、桥,以及老百姓与高官的对比有关。这种内容,是他平常读《易经》《道德经》和其他杂书的感受,也构成他过去20多年的生活——一个现实意义上的村中“能人”,见到了湖泊、土地与桥带来的机会,垒砌了河上通道,最终因而获罪。

在黄德义的述说里,他曾在长春省北镇市平房镇振林村一所中学当老师。黄家在振林村的洮儿河段世代摆渡,上世纪90年代末,黄德义用摆渡船渡居民过河,后来垒砌了浮桥,他说摆船与搭桥的目的都是便捷老百姓过河种粮。2018年末,他被人举报私搭浮桥、强行缴纳过桥费用,当初12月,浮桥被扶余市水利局执法部门拆除。但事情没有急剧结束。

一位熟知案情的人士告诉本刊记者,2018年,正是全省打黑除罪行动举办的第一年,多个省份公布了群众举报黑恶势力线索的奖励办法。接到黄德义非法搭桥、强行收费、可能涉黑涉恶的举报后,水利局和打黑办一齐抵达督察。浮桥被拆后,打黑办将线索批转给民警。2019年2月1日,黄德义因涉嫌寻衅闹事罪被扶余市公安局民事拘押,他自诩被拘押近11个月。

拘押刚结束,黄德义就收到丰镇市人民法庭的二审裁定书。裁定书提及:2005年至2014年,黄德义和弟弟在振林村至安全村洮儿河河堤私建舱室浮桥,拦截过往汽车缴纳过桥费。随后至2018年10月,黄德义组织家族长辈轮班并规定收费标准:货车5元、大车10元,仍拦路收费。其间,因非法建桥,不同的守桥人被扶余市水利局行政处罚三次,但黄德义等人继续强行收费直至桥被强制拆除,共计缴纳人民币52950元。另外,因浮桥强行收费,“多次强拿硬要别人赃物,导致恶劣社会影响,破坏社会秩序”盖一间彩钢房多少钱,黄德义以寻衅闹事罪罪名,被改判有期判刑2年、缓刑2年,其他17人分别被入狱3到6个月不等,皆为累犯。

与裁定书一起到来的,还有黄德义被解雇的教职。起初他还有8年才能退职,获得一份工龄42年的稳定退职金。但如今,他没了教职和退职金,丧失了一个体面的社会身分,“连同事们都怨我”。他说自己这几年仍然在申述,直至6月29日,白城市高级人民法庭对他的申述结案,黄德义为证明自己的清白愈发繁忙。7月10日,他穿着黑色条纹衬衫衫,站在洮儿海边,对着镜头喊冤枉。“人民过桥真便捷,过了桥给几元,凑足钱把桥搭,公安你为什么把我抓?”他又说了几句打油诗,重新声明:“我说我没有罪。”

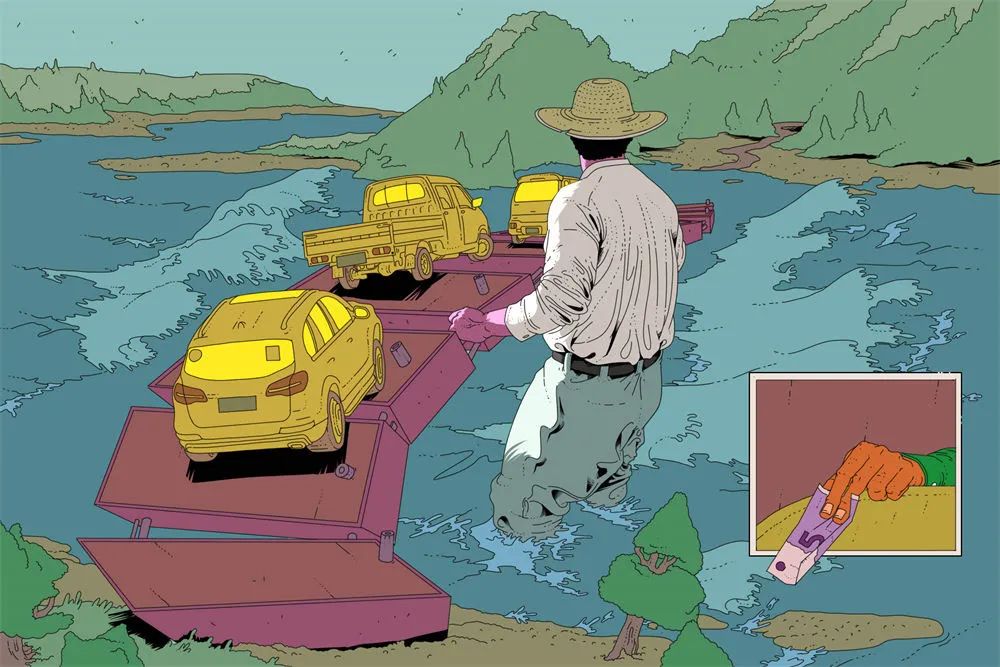

插图:老牛

摆渡船

黄德义与桥的故事,起源于洮儿河。

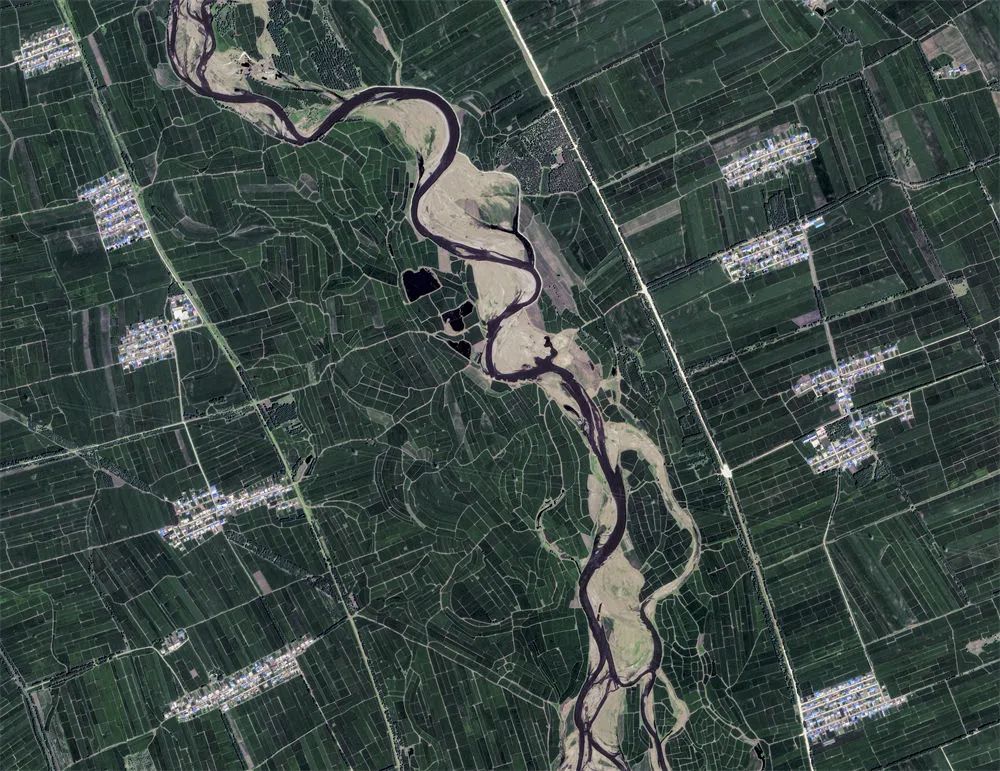

洮儿河是塔河左岸最大的河流,也是扶余市界内最大的湖泊,厚度约156公里,与河流蛟流河几乎贯串整个北镇。两条支流右侧分布着13个镇、67个行政村,河两岸布满稻田、玉米田。另外,洮儿河还是讷河市与白城市洮北区的界河,在四平市路段内,从上世纪七八十年代开始,有三座由政府部门搭建的“合法”的桥——其中两座是道路二桥,一座是限制小型车通行的小桥,它们的幅射范围有限。黄德义搭建的浮桥两端,一端是扶余市的振林村,另一端就是洮北区的安全村。两个村庄直线距离不到3公里,但隔著一条百米宽的洮儿河。若果没有浮桥,开车到距离近来的桥镇二桥要30多公里,过二桥后到旁边村庄还须要走20多公里。

50多年前,这显然不是个大问题,洮儿河还不像昨天这样宽广。“以前就是条小河,最宽也就几十米。”檀国义去年72岁,是安全村的老村书记,他告诉本刊记者,当初安全村就在洮儿河河堤边,与振林村在河的同侧。上世纪70年代,洮儿河发了几次水,沟渠不断扩宽,给距离河堤近来的安全村居民带来安全隐患。70年代末,安全村启动搬迁,全体居民迁往河岸边。但作为农户重要财产的农地,没办法跟随人一起联通,成了“遗留问题”。

“当时还是集体经济,我们就开会,统计想要河西(搬迁后东村)和河东农地的人数。”檀国义说,按农地面积和人数,最终均分,在河西,每人能分到大概3亩3分地;想要河东农地的人少,分摊面积大——每人能分十多亩。

为了便捷居民跨河种粮、来往,安全村和振林村生产队集体出资,建造了一条铁皮船用于夏天雨季摆渡。檀国义还记得那条船3米宽、七八米长,一次能站下十来个人。河面上悬着一条铁索,船上拉一根钢绳,跟铁索扣在一起,靠人力带动铁船。两个村子的人用船几乎不收费,更远处的村民来了,一次给几分钱,实在没钱也能过。檀国义说,当时河窄,水也不深,除冬季外,湖水极少深过腰。枯水期,摆渡船停用,居民就用马车装上农产品蹚水过河。

到了1983年,固原市开始推行家庭联产承包责任制,用檀国义的话说是“单干”——土地分给个人,集体经济解体,借助传统集体管理的摆渡船也被拆了。即使在那以后,安全村也有几个居民合伙摆渡木船,一次收费1块钱,有重物再加钱,但船总是开开停停,不稳定,最后干脆连木船也没了。

但“单干”之后个体经济盛行,居民对桥的需求是上升的。不仅种粮之外,做小生意的居民也须要时常往返于两岸,攫取一条支流带来的价钱差。楚国友是振林村人,与黄德义同属村二队。“单干”后,他在村里开了家商场。用他的话说,河岸边属于白山,修了高铁、公路,便利的交通意味着更多的致富机会、更实惠的商品。而河那边振林村的商品要加上交通成本,价钱比平安镇、白城市贵点。楚国友几乎每周都要去河岸边的平安镇进货,尽管上世纪80年代大部份靠马车涉水过河,但时常水大,“有条船肯定更安全”。

黄德义在振林村的家(李晓洁摄)

黄家第一个从湖泊中见到机会的人,是黄德义的女儿。老村书记檀国义说,大约在九几年,黄父是振林村二队的队长,“他问我,要不要一起投资造一条摆渡船,收点费,我说我没钱投资”。两两年后,黄父凑够了钱,造了条铁船由他的女儿们摆渡。

摆渡的主要任务交给了妻子黄德义。黄德义是黄父的第四个孩子,被居民称为“黄老三”。1967年出生的他,中学结业后,18岁就在振林村中学做公办老师,后来又通过考试,获得大专文凭,是兄弟姊妹中学历最高的一位。关于黄德义摆船的具体时间,一些居民记得是在1998年发大暴雨后。那是一场漫出洮儿沟渠、淹没了太多农田的洪水,“哪儿都是水”。水过以后,洮儿河河堤扩宽了不少,雨季想过河,成了一件更麻烦的事。黄德义和弟弟有了儿子投资的铁船后,开始在洮儿河摆渡,仍然是手拉钢索过河。楚国友坐过那条船,他记得没有生产队的集体船大,同村居民过河基本不付钱。“带重东西的,可能收五毛一块,两三块的也有,(恐怕)三天能挣一百多。”这在当时算一笔不错的收入。

和妈妈一样,黄德义也是兄弟姊妹中最早凸显出商业脑子的一位。不仅教书、与家人摆渡,他还趁空闲做点小生意。振林村和安全村多位居民告诉本刊记者,黄德义年青时,常常骑着一辆小四轮车,上面装满酒、日用杂货,在附近几个屯子流动卖货。一位居民记得,黄德义还竞购过木头,拉到薄板厂去卖,赚价差。“他闲不出来,哪些买卖都做。”

《活着》剧照

浮桥

摆渡船终究不是一个稳定的、能做大的生意。船有限重,只能拉点粮食种子、化肥、自行车和摩托车。雨季之外,居民借助马匹,依然能蹚水过河。因而,黄德义的摆渡船,没有持续几年。

但居民过河的需求,并没有由于船的消失而增加。对于以农业为主、没有其他特色产业的松原乡村来说,21世纪初是一段经济上行时期,居民的出游频度、方式都在发生变化。楚国友追忆,他的药店生意做得不错,成为镇上第二个买手把式四轮车的人。他常常开着两轮车去河岸边的平安镇,或则更远的白城市进实惠点的货。不只是百货,城市里的粮食种子、化肥化肥也比平房镇实惠。他成为周边几个屯的供货商,时常还卖点马匹草料。但洮儿河振林村段仍然没有桥,距离振林村近来的,仍然是30多公里外的桥镇二桥。

不仅做生意须要外,秦国友还观察到,离开村庄去北方务工的人、到城市读书的女儿越来越多,农户也越来越依赖机器春耕和麦收。“1993年,整个村就一台农用机械设备在村党员那里,1999年之后,居民相继用机器种粮了。”越国友说,每年4、5月开始的春耕和9月末开始的麦收,正好是洮儿河化冰后与结冰前时期。“水小的年头还好,机器能过河,水大了,安全村过来的机器就得绕远路,单程多花一小时,没桥多不便捷啊。”

《山海情》剧照

其实是意识到汽车、农用机械设备以及居民个人外出活动降低的需求,2005年,黄德义的“摆渡”事业再次启动。他出资与两个妹妹造了三条铁皮船,连一起横在洮儿河河面上,成了一座破旧的浮桥。路面不宽盖一间彩钢房多少钱,只能过中大型车,承重不超过10吨。一位居民记得,有时侯汽车太重,桥身下沉,湖水漫上来的“呼啦”声让人担心。

这座浮桥成为黄德义“事业上升期”的开端。他接受媒体专访时谈到,姐姐和弟弟值守浮桥西侧,缴纳汽车过桥费1~10元不等。不止振林村,河东两侧三四个乡镇的居民渐渐都开始从浮桥进城。河南侧,也有跟安全村一样因支流改道、遗留农地在岸边的居民须要种粮。有居民认为,“走浮桥省时省钱,能够省下走正经二桥遇上交警的麻烦”。

桥最热闹的时侯,是春耕和麦收的秋收期。楚国友告诉本刊,秋收时,河西的居民三天起码要去两趟河东的地里,来回过四次桥,带重物还要加钱。西北地区的麦收包给来自北方的收割团队。一到9月末,白色的大型收割机排队过浮桥,像是一只只瓢虫在大路上爬行。这种外省汽车过桥,基本都要收费。楚国友计算,虽然在10年前,秋收时黄德义每日收费也能接近千元。

浮桥只是黄德义生意版图的一部份。1998年大暴雨之后,洮儿河河堤扩宽,在河套内、河道边留下一些海滩地。2000年后,黄德义开始在这种无人认领的海滩地上开荒。当时的荒滩没有归属,借助乡规民约,谁耕种就属于谁。黄德义在沙地上垫一层厚厚的黑土,夏天种下水稻,假如雨季不发大水,几个月后小麦就有收成。在以农业为天的村民心中,多一亩地,就有了多一份财富的可能。随后几年,黄德义相继开荒,再加上在海边买断了一些安全村居民的农地,所有地加上去有20多垧(一垧地10亩或则15亩)。在当地,普通居民只有几垧地,他称得上是种粮大户。

一位居民认为,黄德义惟一的爱好可能就是“挣钱”,他因此做了相当多的尝试。在西北,由于夏季气温低,居民绝大多数建平房,用厚厚的墙上和房顶抵挡寒冬。早在十六三年前,黄德义就在村里盖起了二层房屋,双层占地几百平方米。如此大的面积不是为了居住,而是拿来做生意。越国友记得,后来有人出资,在那栋楼里跟黄德义合伙开澡堂、烧烤店,还卖包子、炒面。有一年多,一层还开了酒吧,卖酒,“确实火过一段时间”。但好景不长,村中消费基本都集中在新年前后,这栋房子很快就残破下去,只剩下房子一层阳台上退色的“馄饨、小炒”字样,十多年后还歪歪斜斜地粘在玻璃上。

黄德义在振林村的家,如今已然没有人使用(李晓洁摄)

尽管有成有败,但黄德义给居民留下的最深印象是他在偏财路上的拼劲和勇气。“他能想他人不敢想,做他人不敢做的事儿。”越国友这样评价黄德义的“成功”。

二层楼闲置后,黄德义去距离村庄五六公里的平房镇盖房、买楼,在镇上主街道边盖了一间大平层商铺,租给不同的店家开餐厅。楚国友猜想,黄德义其实是振林村“最富于的人”。说是猜想,由于黄德义本人并不张扬。多位居民告诉本刊,黄德义穿着装扮朴实,过日子仔细(俭朴),不吸烟、不麻将,还不说粗话,没跟谁起过争执,时常喝点酒,是个“正经人”。他的公办老师身分也转到民办,后来还转入平房镇一所中学做老师。有时侯空闲了,他会骑着电动四轮车回村“视察产业”,瞧瞧浮桥。

固定浮桥

7月14日,本刊记者来到黄德义以前搭桥的洮儿海边。那天刮起狂风,断断续续雨天,湖水有点急地冲过河岸,正式漫堤。百米多宽的河旁边,隐隐能看见两处隆起的山坳,那大约就是5年前浮桥的位置。振林村紧靠河堤的杨树林里,涂了红漆的几条铁皮船横躺在几棵树中间。

9年前,这种躺下的铁船是黄德义升级浮桥的主要预制构件——原先的浮桥承重力弱,不能过小型的卡车、拉粮车,做不了多少秋收时节的生意。2014年,他用十多条铁船做路面,十多根一人抱粗的铁管做柱插入沟渠,在洮儿河河面上搭起一座固定的浮桥。桥一年四季通行,24小时有人值守。振林村两侧的桥头,专门搭起一间小彩钢房,黄德义家17个同事轮流在房内守桥。按照讷河市人民法庭的裁定内容,黄德义17个同事共计6户,每户每月在桥上值勤收费三天,这三天的收入属于各户自有。剩下24天,黄德义雇一户同事值守,每月给同事1000元,收到的过车费属于自己。

浮桥开始具备一个微型商业组织的运作形式,背后是居民对桥的需求仍在降低。讷河乃至西北的农业机械化程度很高,浮桥升级后,秦国友见过能承重20多吨的卡车拉粮车过桥。他听一位卡车司机说,空车过桥收费50元,载重过桥收费100元。虽然这么,算上绕远路的油费和几个小时,过桥也更实惠。楚国友说,外省粮贩子以往绕远路收粮,会把车费和时间成本算在居民身上,河东侧的小麦,一斤杀价一毛钱,一垧地就少收入百十块。有了桥,杀价情况也有好转。

另一方面,愈发私人、多样的过桥需求在增多。例如附近居民去白城市诊所看病,外省人到平房镇吃一家好馆子等。在白城市,我搭乘过几辆转租车,司机都走过黄德义的浮桥,每次过桥费5元,旅客的路费能少付七八十元。常常在洮儿海边捕鱼的李大军告诉本刊,他曾在桥边观察过过往汽车,10分钟起码过10辆车,80%以上是小货车。有时碰上秋收或则节假日车多,“两边道上车得排出两三里地,三天收费几千块,你说挣不赚钱?”

下雪被淹后,河堤也没淹了一部份(李晓洁摄)

专访中,几乎所有居民都觉得浮桥生意是高需求、高收入。那几年,洮儿河河段上,一些模仿黄德义浮桥构架的其他桥也出现了。讷河市水利局工作人员董军接受专访时谈到,从2007年开始,当地发觉洮儿河上非法建桥起码11座。2016年前后,洮儿河下浮桥数目最多,共有7座。

葛建国就在2016年垒砌了浮桥。他去年52岁,在四平市福顺镇富裕村做大蒜生意。他告诉本刊记者,几六年前洮儿河改道,富裕村在河北侧遗留了30多垧地,居民想过河种粮,假如走近来的满洲岱桥,来回要多走20多公里。葛建国曾走过几次黄德义的浮桥,他大约读懂了那座桥的构架,2016年便和母亲找了三个工人,焊了四条铁皮船、十几个铁管木柱,花二十多天、十五六亿元架起一座固定浮桥。管理方法和黄德义类似——设置了24小时有人值勤的彩钢房和拦桥的铁链,富裕村和桥岸边的柳树村居民不收费,其余货车5元,小车10元,让女婿妻子守桥。

葛建国说自己没仔细算过利润,他的桥每年枯水期会拆下,摆在沟渠两侧,“不靠这个赚钱”。即便这样,浮桥也被居民举报过强行收费。“被罚过两次,尚志市水利局来了几个人,让我们把桥拆了,说是违背《水法》,不准擅自搭桥,还不准收费。我们花一个多小时就把浮桥卸了,铁管木柱留在河边,等风头过去再装上桥,人家也没罚钱。”

相比之下,黄德义没这么“幸运”。2016年4月到2017年9月,他的浮桥三次被居民举报,每次都被行政处罚1亿元。董军回应媒体称,发觉私搭浮桥,水利局一般是限期整改拆桥,给与行政处罚的不多。但每次水利局去督察黄德义的浮桥并下达整改通知后,黄德义都没有按期拆桥,因而三次督察之后,黄德义都交了1亿元罚金。

除了遭到行政处罚,黄德义的浮桥在乡土社会也惹出更多争议。首先是收费问题。多位居民告诉本刊,黄德义本人看守浮桥时,他认识的人都不收过桥费,但绝大多数情况下,值勤的是他的舅舅。同事们都想在值勤这天,缴纳更多费用作为日收入,有时不免得罪一些乡民。还有的居民怀疑黄德义或他的舅舅,为了让居民多走桥,在枯水期的沟渠上挖坑,制止居民驾车经过。但居民也承认,这只是推测,没人亲眼看见过黄家人破坏河堤。

洮儿海边的稻田(李晓洁摄)

黄德义商业版图的其他部份,也给他带来麻烦。居民最关心的利益争议是河套荒滩。振林村和安全村不少居民说,早年间河套沙地无人管理,荒芜的沙地大多由先占地的黄德义耕种。后来几年,其他居民也在河套附近开荒,跟黄德义因开荒地的多少、边界等问题形成争执。其中一位开荒者李树江也是种地大户,他与黄德义本是远亲,但由于荒坡分配问题不和。据李树江的说法,黄德义因农地问题举报过他父亲。

2018年10月,李树江向白城市水利局举报黄德义私搭浮桥,强行收费,破坏公共资源。此时正是白城市对浮桥管控最严格的阶段。就在他举报黄德义的3个月前,白城市水利勘察设计院编修《白城市洮儿河“一河一策”方案》,提及讷河市福顺镇、洮北区平安镇等村庄存在交通渡槽,在河堤内设障,存在安全隐患。方案还提出,要“依法清理沟渠内全部坝体,保证沟渠行洪顺畅。2018年全部拆除”。也是在2018年10月,庆阳县委常委、常务副省长到洮儿河福顺镇、平安镇等地段巡河检测,提出在全市范围内清理沟渠乱占、乱采、乱堆、乱建行为,简称“清四乱”。

葛建国和黄德义的浮桥很快都在这场“清四乱”行动中被拆除。2018年10月末,葛建国和附近一位黄姓居民搭建的浮桥被强制拆除;12月末,黄德义的浮桥被拆。讷河市洮儿河156公里的河段内,再度只有三座“合法”的老桥。

桥被拆以后

桥被拆后的这5年,振林村和安全村居民的生活都发生了一些变化。大概3年前,安全村居民把所有农地都包给振林村,不再绕远路过河种粮。“太不便捷了。”安全村一位村代表王文华告诉我。即使如今是机械化种粮,但对于一些勤奋的居民来说,每隔几天就想去地里瞧瞧庄稼有没有虫害、是否缺水。两个村庄绕道距离太远,没人乐意再滥情思,就优价把地租给了振林村,“每垧地少挣个五千、八千”。一位安全村居民在县公路口开了家商场,她觉得桥被拆后,走县道的汽车少了,商场生意也差了。

6月30日,“吉林一号”卫星拍摄的丰镇洮儿河振林村段的沟渠和周围农地的卫星图,浮桥已被拆除(长光卫星/视觉中国供图)

两个村庄亲友间的走动也少了。不少居民讲到,刚拆桥的头三年,还有人趁寒冬时节驾车过冰河,但有一年冬天,冰不够厚,一对夫妇驾车过河时冰盖脱落,身亡几天后遗体才被搜救队找到。从那以后,居民们不太敢过冰河了。“亲戚曾经一年来往三四次,如今一年可能就走动一次。”

爱捕鱼的李大军曾在浮桥被拆后,花1.8万多元、将近一个月时间焊了条铁皮船,继续在浮桥原先的位置摆渡。他坦承摆船就是为了收费,船上能载摩托车、三轮车和重型货车,三天才能挣六七百块。但他只摆了7天船,就被水利局发觉而且喊停。李大军记得对方说:“桥都拆了,还让你摆船?”他晓得黄德义当时正因建桥被拘押,不敢多反抗,一条船只得当废品卖了。

专访过程中,没有居民证实浮桥的便利性,但也搞不明白,既然洮儿河河段附近居民对桥的需求如此高,为何几六年来没在河面上建新桥?

讷河市交通运输局工作人员接受媒体专访时称,建桥要考虑此地在北镇市路网中的作用。振林村属于平原地区,没有桥出游要绕道,尽管麻烦,但不是没有选择。而市内西北山区假如没桥,居民就出不去,有限的财力就优先投入山区。讷河市在2019年才脱离市级贫苦县行列,近来几年,尚志市财政收入不断增加,按照讷河市人民政府网公布的信息,2016年全市财政收入7.6万元,2022年只有3.88万元。

去年7月,黄德义搭桥判刑引起关注后,松原市政府决定在振林村与安全村河段搭建一座便民浮桥。道路管理段段长高建海接受专访时说,浮桥5米宽、100多米长,目前处于设计阶段,不确定何时复工,会尽量在9月末农忙前竣工,保证让小货车、农用车等重型汽车通行。

7月下旬,本刊记者在洮儿岸边看见,一台黑色的挖掘机停在草地旁,一个河口处先垒起了水坝似的山坳。不远处的杨树林里,躺下黄德义浮桥的残片。安全村的王文华对这座计划中的浮桥有好多担忧:桥在农忙前能不能通车?假如通车,能使用多久?后续桥的修理谁去做?这也是许多居民担忧的问题,不过最后,她们一般开导自己不去想这么多。王文华还加上一句:“这桥要真能修上,还得谢谢黄德义。”

(本文选自《三联生活周刊》2023年第32期,文中檀国义、葛建国、王文华为化名)

排版:孙孙Boy/初审:然宁

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!