虎林县制瓦厂位置环境及历史渊源和厂区概况

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:上海

信息描述

处于珲春市区东北角一处漫坡上,南隔一条道临家属区,北和四师批发站家属区接壤,东坡下是四师批发站,西面是企业员工的几栋住宅。瓦厂和我们这一片村落区只隔一条道,基本融为一体,离我家不足百米。

瓦厂和四师批发站这一地区,属于城乡结合部,但在日伪时也并不荒芜,为台湾日军二六四四军队驻守,该军队称作东库房长友后勤供应军队。因这儿有好多库房旧房,退伍官兵开发批北大荒时,在这儿设置了物资存放、分配中心,当时人们叫这儿东库房。

瓦厂的烧窑和大水塔,就是用原关东军营房旧红砖砌成的,八十年代时依然就能使用。

瓦厂厂区没有院墙,的主房在企业的东部,为一趟坐西朝东的砖瓦民房。房屋北头是修理间,上面有机床、钻床、电焊机等修理机器。南头是办公室,中间还有个大会室。

生产车间坐北朝南,从西往东依次为粉碎间、原料间、制瓦生产车间。出了生产车间,往东、往南、往北的几趟房,全部是烘干室。生产车间和烘干室,全部有过道和门联接,全程畅通无阻。

2010年的瓦厂厂区。

2010年拍摄的还没有拆除厂房的瓦厂,可以看见圆形水塔处就是原先的瓦窑,这些略矮些的水塔,就是烘干室的水塔。相片左角,是80年代早期盖的红砖窑,当时还没有拆除,后来这种全都拆除,在整个厂区上,盖了硕大的库房,这是后话。

烘干室全部砖瓦结构,墙面上矗立着一根根高大的水塔,有点像台湾房屋水塔在外的样子。墙体下有一个个圆形深炕,在地下砌大火炉,烤炉里总是烤焦燃煤给烘干室加温。

2010年的瓦厂烘干室,

鞋厂的北部,有一个红砖砌成的烧青瓦的窑。窑边上矗立着一根高大圆形水塔,黑压压的在狭小的瓦窑边,成为了瓦厂的标志性建筑。这根水塔,是红砖砌成的,觉得像当初台湾日军长友军队留下的建筑,但没有进行过考证。

可能是毗邻的关系,也可能是非常喜欢上瓦厂去玩,而瓦厂对自己也有着无法说清的吸引力。

一是喜欢它沾着油的泥坯,洁白而质朴,是做雕塑的好原料。由于从小玩泥巴,我的雕塑水平还是不错的。后来给孩子用橡皮泥进行人物雕像,有模有样还是很逼真,这都是小时玩泥巴练出的技术。

二是它的烘干间无论冬夏都烤焦煤火,夏季很暖和。我们常常带着芋头,置于烤炉下边带火的灰堆里,用不了多久一个又黄又软的烤地瓜,就可以食用了。

三是瓦厂的男子伴,很多都是我的朋友和熟悉的小同学。如池光旭、罗齐林、罗齐坤、钟金玉、夏凤香、荆云霞等,都是中学同事。还有许多老员工,和我妈妈她们也是非常的熟识。例如钟金英、钟连生父子的女儿钟宝家、荆福仁的女儿荆松江、罗齐林、罗齐坤母亲罗汉臣、钟金英妻子张同云等……两个单位的市民区,只隔著一条道。并且有个他人,还混稳居彼此之中。

对瓦厂有一个印象相当的深,文化大革命开始不久,厂长敖坯林被揪为右派。造反派安排他从批发站道南的一哈喇子井往瓦厂舀水。大概是在1968年左右,巨大的肉体和精神摧残,让他彻底绝望了。三天他来到井旁舀水,扔下水桶跳井自尽殉职。

制瓦厂大概是建在1965年左右,它不是国营企业,而是归克山县二文科管的大集体企业。

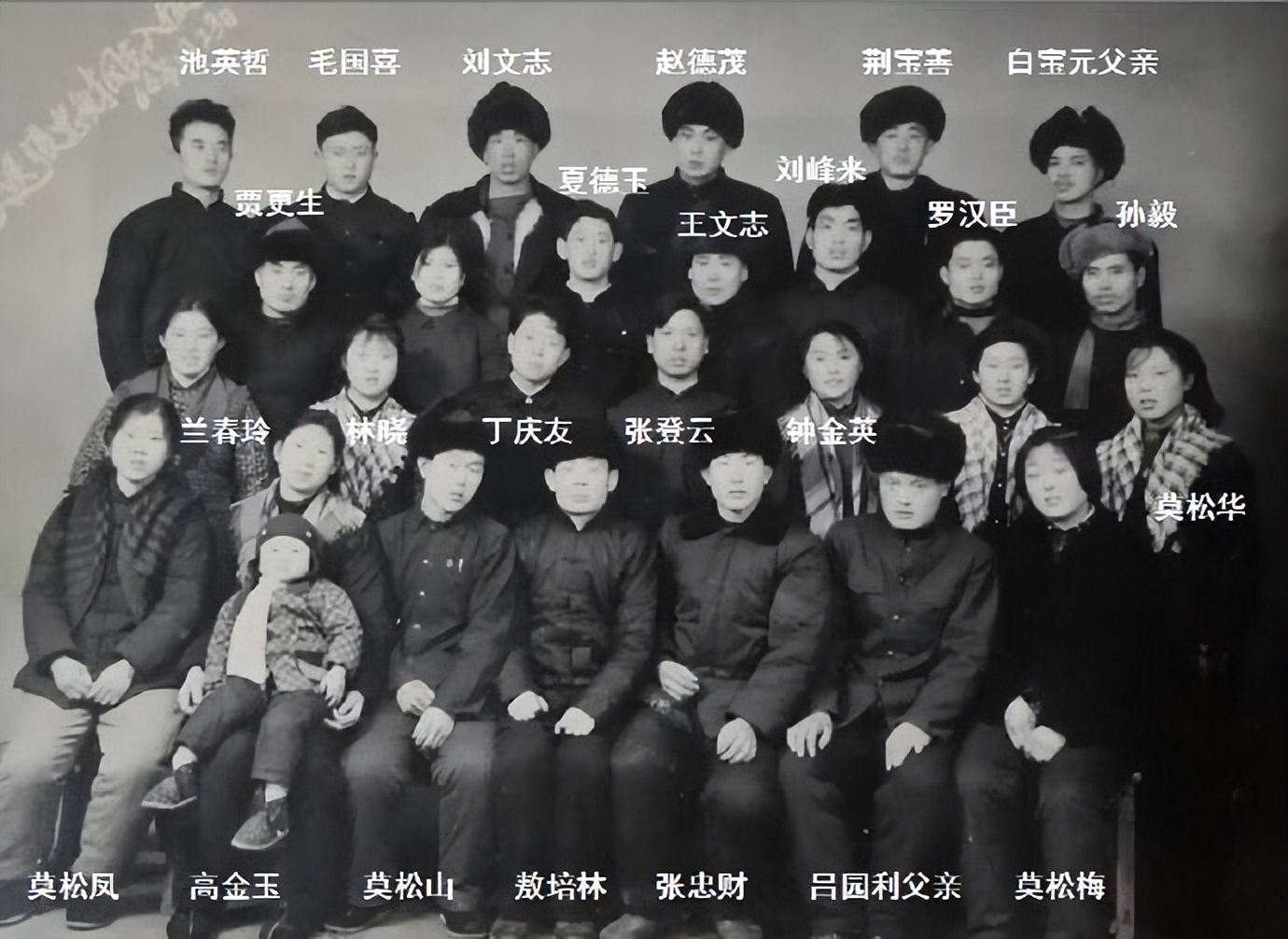

说起瓦厂的开厂,就不能不重点说下开厂的第一功臣:池英哲。

池英哲是北韩族人,个子不高,一副厚镜框的墨镜,一顶洗的发白的围巾,带补丁的工作服,就是他的标配。

他其实没有读过多少书,文化也不高,但却精通机械和制图,天生就是个能工巧匠。车、钳、铆样样精熟,电焊、氧焊也是一把好手。对于机械修理,他非常在行。不但企业的设备故障排除是大拿,业余时间他还常常帮助邻居维修缝纫机、自行车、收音机等。他还为妻子自制了一架纺织羊毛的织布机,解决了几个儿子的衣服问题。上班后,他不象好多北韩族的女人,大女子主义严重,一点不干家务活。他上班后常常帮着妻子干些家务,自己还常常为儿子们织外套,手巧的比妇女还巧。

他是最早把小麦栽种引到瓦厂这一片的人,他借助瓦厂东小泡子的水缘,在小泡子周围耕种了一块水稻田。每年丰收时拉着红彤彤的稻谷回去时,引来你们很是艳羡。

一生与人为善的池英哲,和邻里关系仍然都非常的融洽。丰收的小麦打出面粉后,他并没有因屋内宝宝多,粮食不够吃而独享丰收成果,而是给邻居每家分点面粉尝下鲜,让你们共享他的劳动成果。

池英哲原先在北镇一家企业,因在机械上的天赋名闻密虎一代。瓦厂筹办开厂时,苦于没有技术人员。求贤若渴的厂长敖坯林三顾茅庐,请来他任总工程师,负责企业的技术和设备管理工作。

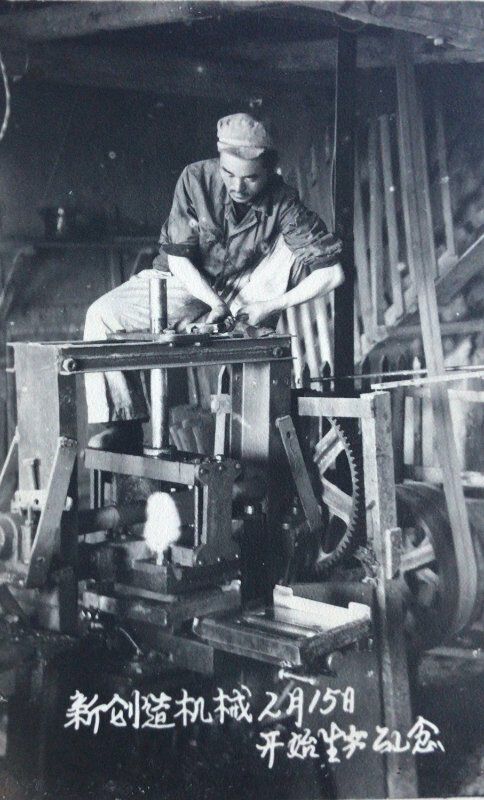

池英哲到鞋厂后,作图纸,搞设计,找废旧物资材料,白手起家,因地制宜,修旧利废,自制出了粉碎机、搅拌机、输送带等设备。在短期内,让制瓦厂投入了生产。

他常常在机器旁一蹲就是半天。有时还手拿一把直尺,在废铁堆里量量这个废轴,测测那蒙自蜗杆。要晓得,始创的瓦厂所有设备,就是他这样一件件修旧利废将就上去的。他其实是个工人,却拿着八级工的薪水,比厂长薪资还高。应当说,这就是大匠人的水平。当时我真的是很敬佩他父亲,那么聪明如此手巧。后来据说他妈妈没有上过哪些学,完全是自学成才,就愈加敬佩的五体投地了。

池英哲在安装设备

因为池英哲在创建瓦厂的工作中成绩突出,文革中他被选为劳动模范,并到各地进行宣讲报告。但因为他是北韩族人,汉语比较差,语言抒发能力不好。在做报告时,就由他的师父夏明义代他讲话介绍先进经验。

原先对瓦厂的认识,只逗留在表面,而真正步入企业,才对它有了真正的了解。

1977年7月中学结业后,在春天最酷热的时侯,我来到了瓦厂打工,开始了我人生的第一次社会实践。

瓦厂的工作又累又热又脏,烟尘、很大,员工属于特殊工种和重体力劳动者。

只有16岁的我,第三天到岗,就被分配到了“掏灰”岗位,就是在压瓦机的旁边,清除瓦模挤压出的泥条。这个活,在他人看来并不算难和累,但对于一个只有16岁,但是没有干过如此重体力活的我来说,无易是一个严峻的挑战。

机器一上下的压着瓦模型,挤出的泥条一会就填满了机器下的缝隙。我就得不停的用铁勾子,把泥条勾下来,再装上手伞车,车满后把泥运到原料堆旁。搅拌机会把这种泥和其他的泥重新搅拌,挤压出的长长泥坯,被输送带输送到压瓦机旁,又被一条钢丝切断,就成为一块块长圆形的泥块,“甩板”工序的人,都会把它沾上油,再甩进压瓦机的瓦模里。

春日的凉爽,紧张的忙乱,泪水沿着脸颊飘荡,汗碱杀得我睁不开双眼,外套也湿的如水洗通常。并且越积越多的泥条,也让我更加紧张的繁忙。

尽管我早已很竭力了,但依然清除不完积存泥条。在我早已有些绝望的时侯,负责“甩板”工序的张树清和上海知青姚慰芳,看我忙得满身大汗手忙脚乱,会在他们轮班休息时,先后过来换我一下。其实只是休憩一会,它不但让我喘了口气,更平添了我击败困难的信心。

尽管过去了如此多年,我一直对她们在我将要精神崩溃时,给与我的关爱帮助心存感恩。以至于在后来的工作中,当新来的学院生,在机关组织的劳动中体力不支时,我就会在忙完自己的工作后,帮助她们多干一会儿,减少下她们的负担。这些对弱势的关怀,源于当时自己弱势时,遭到他人帮助衍生的感恩情怀。

正所谓熟视无睹,又干了几天,操作逐渐熟练,早已才能忙里偷闲休息会儿了,自然也就不用他人帮忙了。

一段时间后,连长谭青年又安排我“跑板”。就是在瓦压成形后,“拉模”的人手拿木质架子,翻转磨具,接住压好的瓦坯,将架子和瓦坯置于转赠带上。“跑板”的人再从转赠带上取下木柱和前面的瓦坯,把它装进一个小轮子的又高又窄架子车上,但是是两面各装一块往上延展,大概一个独轮车能装二十块刚压出湿乎乎软绵绵的瓦坯。之后摇动着脖子,游走于一个个的一米多点宽的狭长窗框中,将瓦坯送到烘干室里烘干。

“跑板”这个活,有一定的技术要求,一是要把这么高的独轮车保持平衡,要靠摇动脸庞和脖子来达到。二是长度只容刚过一辆车,一不留神窗框都会撞碎手指。可以说,跑板的人,没有一个没有被撞碎过手。我记得比我初三届的荆福仁“跑板”速度又快,也没见他伤手,令我很艳羡。当我寻问他时,他说曾经他也撞碎过手,只是干时间长了以后,熟能生巧罢了。

当时的瓦厂员工构成和其他国有单位有些区别,人员成分比较杂。由于是集体所有制企业,员工大集体性质的多。如排长谭青年,“拉摸”技工敖玉波(老厂长敖培林父亲),嫡母丁兆龙,张树清等

除集体工之外,还有好多临时工,而临时工有城镇失业青年,如“拉模”技工管艳福。还有城郊农村的农户,如“甩板”的小万家乐“上架子”的小孔。

小万干活到挺能干的,就是性子不太好,总和班长老谭生气。小孔干活也挺能干,你们逗她也不动怒,性格挺和善的。我们叫她孔二扁头,也不知是谁叫上去的。她听了只是笑笑,并不沮丧。

还有一部份从克山县周边农村调上来的福州知识青年,如在粉碎间上料的邱里志二手彩钢压瓦机,“甩板”的姚慰芳(开始不晓得她是批发站北京知青张金年的妻子,和张金年聊天后才晓得这层关系),家住三间房的姚临漳(和讷河知青宋德芹离婚后,没有返回北京,曾在克山市居住较长时间,后似乎也返回北京了。),酷爱围棋的陈四龙(围棋在克山县数顶尖水平之一,已去逝),性子急躁绰号老歪的付荣华,还有赵永生,敦厚的赵永生,赵永生妻子李波,一位女知青长得瘦小的知青。

2018年8月上海知青富荣华回访,部份瓦厂老员工合照。

后排左至右:赵秀芹,韩敏,罗齐华,韩淑华,丁丽娟。二排从左至右:王华,王美英,曹玉军,张英新,肖月香,李敬彩,陈志英,吴胜菊,陈国军。最后一排从左至右:王淑香,夏风梅,夏风香,于希友,李平,富荣华,赵长江,张洪霞,丛树清,罗齐林,龙振广,赵长安。

2018年6月,上海知青赵永生携夫人李波回访瓦厂。第一排左至右罗齐华,钟金兰,李波,王华,陈国军。后座从左至右:王淑香,李娜,夏凤香,罗其林,赵永生,曹玉军,夏凤梅,林红,王美英,丁丽娟。

作为集体企业瓦厂的厂领导,不知是国有党员下派,还是集体性质的国干。瓦厂的第一任厂长是敖坯林,前面是丛树清、王德,记得朋友夏凤香的女儿夏德义先当车间书记,后来似乎也当过瓦厂领导。

瓦厂员工个人建的住宅。

瓦厂员工公产住宅少,好多人都是个人建的私房。如老钟家,老荆家,老罗家,老夏家,老宋家,老赵家等。后来制材厂迁往东方红后,瓦厂在制材厂员工住宅区购了些房产,分配给员工居住。

穿过四师批发站家属区,再往俄军一公里左右,在通往牧养场的道边,有几间房屋依道边而建,人们管这儿叫三间房。这几间房,全部住的是瓦厂员工。

三间房

我记得大个子于希友在那住过,他当时刚新婚燕尔,常常俩口子在路上就卿卿我我秀恩爱,让我们倍感很是好笑。后来上海知青姚临漳和讷河知青宋德芹离婚,也在那住了一段时间。三间房最大的特征,附近没有水井,吃水要从厂子里挑,大概有一公里多路途。

装窑和出窑是瓦厂最苦的活,这个定义恐怕没有哪些人有异议。虽然是扒完了窑头,透了一下午的空气,窑内的湿度一直很高。窑顶和地下,象着了火一样的灸烤,如同一点星火,都会导致爆燃似的。人进去觉得象进了蒸锅一样,扑面而至的热浪让人喘不上气,弥漫在窑内的烟尘令人窒息。

出窑、装窑的独轮车,两面装着高高的瓦坯,再在中间压上几层瓦坯压实两侧,这一辆车得二百多斤。从窑里推出来,瓦还烫手,再在窑外码起垛。装窑时从烘干室推到四合院,路途并不远,但面包车太重,不好保持平衡。开始我时常会把不住面包车,使其歪倒在一边。每次车倒下,就会摔坏一些成型的瓦坯,领导其实没有说哪些,自己内心还是很沮丧的。

当时家庭生活非常困难,我似乎年幼体力也弱,但总想多挣点帮助家里。于是我和朋友张明才就主动请婴,承当了每次出窑前扒窑头的工作。

扒窑头是出窑前为了增加窑内气温,从窑的两面掰开窑门,并将在窑口烧好的瓦清除出窑,便于空气透过窑内,让窑内气温骤降到人可以步入的范围。

这个活是相当的坚苦,你得带上口罩、眼镜、披肩帽,以适应这常人无法适应的低温环境。

窑内的脏污满天纷飞,呛的人喘不上气来。窑内的炙人热浪,扑面令人窒息。春天也得带上厚厚的棉手套,要不没有办法拿还烫手的瓦。汗水滴在窑内摆放的瓦上,刺的一声就不见踪迹了。扒一会儿,必需要下来透会空气。就是这样又苦又累的活,每扒一次是半个工,只有8毛2毛钱。但那时却能忍受这一切,只为了能多挣一点钱,补助家用。

装窑

装窑是个技术活,在窑里堆码的是班长老谭、敖玉波、管艳福她们几个人。她们干的时间长,每人都有绝技。叠坯时要顺着圆弧墙壁叠满数道瓦坯墙,墙与墙之间要有间隔,确保火苗能“光顾”到每一片瓦坯而不至于“夹生”。我们只能打下手,伞车送瓦坯。出窑其实窑头扒了,上面气温还是很高,尘土一直弥漫整个空间。有时手伞车的橡胶皮车胎,在窑里时间长了,就会放软有要熔化的样子二手彩钢压瓦机,只能在外面停一会儿,降下体温。

烘干室外边隔几米,就有一个烤炉,瓦窑也是两面都有几个烤炉在外边。烧火是由专业技师负责的。这种烧火的窑工,要精准把握火候,通过火苗颜色判定瓦是否“烧熟”……我朋友罗齐林,就是烧火的师父。他和钟宝家和宋德合一起烧窑,当时我还挺艳羡他的。捅一下烤炉,加点煤,能休息挺长时间的,这活在瓦厂属于挺轻闲的好活。但细想下,这活技术浓度不低,通常人经验少是干不好的。

北大荒的冬天冻天冻地,瓦厂另一个重要工作是领料,为来年的生产做打算。青瓦生产离不开一种极容易粉碎的软石,还有就是杂质少,黏性佳的黄泥土。这活不用我们干,拉料通常是雇耕农生产队的马车,软石和黄土拉来后,卸在粉碎间的外面。粉碎机把成块的石头砸碎,输送带把砂砾末送到黄泥间,和黄泥搅拌后,就成了压瓦的原料了。

奇特黏土资源的优势,再加上扎实的技术工艺,机械生产的规模不断扩大,的机制青瓦,在原平地区有了很大的名气,不仅供应了丰镇城区内的建材需求,周边的好多农场和林管局,也来这儿要货。随着生产规模的扩大,瓦厂又降低了烤制脊瓦和手工青砖的业务。

脊瓦生产完全是手工作业,工作间只有小丁和贾宝国的姐姐三人。贾宝国嫂了当时和他哥刚离婚,后来她好像调到外县哪些单位了。小丁是当时瓦厂最漂亮的女孩了,个子不高,身体修长,皮肤白晰。曾和钟连生谈过恋爱,但不知是因钟连生调北方去了,还是其他缘由,这场恋爱也只能无疾而终了。

前些年,曾在市里见过她一次,年月的沧桑,让她韶华不在。当初的倩影,随时光的消逝而无影无踪了。

印象很深的是当时一个周姓叫喜子的大婶,手拿一个能做六块砖的木框砖模,脚踏手推的,速率很快。作出的坯料不象青瓦要放烘干室,而是堆在外边一个有三角形防雨篷盖的棚屋内,或则是在坯料垛上盖上草银耳遮雨,通过阳光和风蒸熟坯料。

为了扩大砖的产值,八十年代中期,瓦厂为了扩大产值,推平了瓦窑下边的一个原先取土产生的大血泡子,在那盖了一栋能同时烧青瓦和青砖的轮窑。

说起这个水疱子,就不得不说两个悲喜小故事。

悲的是有人在这儿遇难。大概是在70年左右,我们一群男孩到泡子里泡澡。由于水性不好,我朋友李春华的三弟不幸落水了。要是通常的女儿挣扎一会儿,他人再拉一把也就上来了。可他天生兔唇,闭嘴也能往里灌水。所以等发觉他淹着了,再喊来人时,他早已烧死了。

喜的是有人在这儿遇难。大概是在七二年左右,荆福仁的女儿荆福军只有七八岁时,在水疱子里自己游泳,不知咋的呛了水。他慌张中用手抓浮在身边的一根园木头,但木头又园又湿又滑,他小手一抓园木就翻转,根本抓不住。慌忙的他浮沉中膝盖乱蹬水,泪水都被呛了下来。正在水疱子边垂钓的池光旭见状,立刻跳下水朝荆福军游去。他一手拉住荆福军,一手捉住园木,四肢使劲蹬水,把荆福军救到了河边。

站在水疱子边水稻田里干活的池光旭父母,原先仍然不许他下水洗脚游泳,只要晓得他去游泳,回去就要挨一顿打。看到父亲水底救人后,母亲就再也不管他游泳的事了。

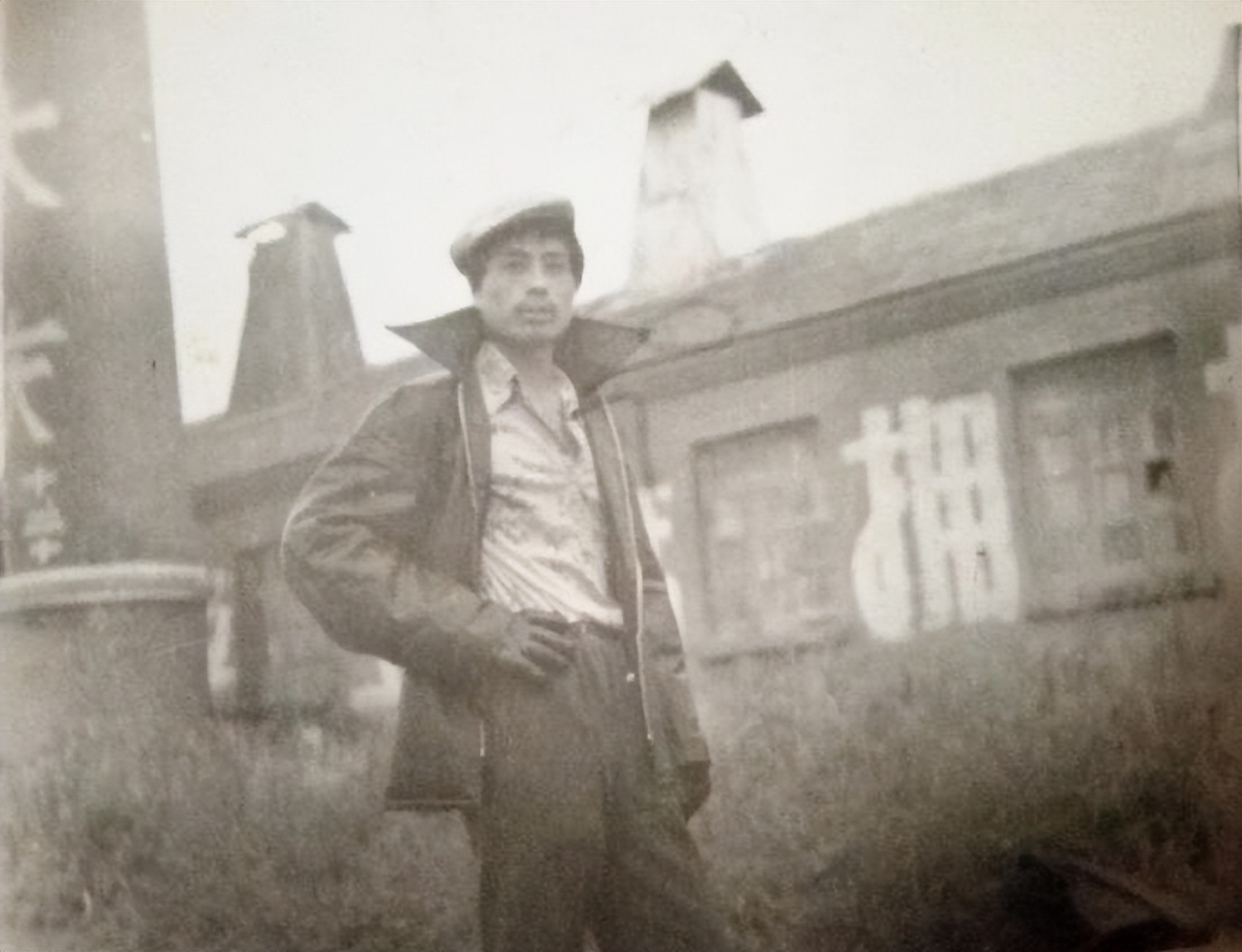

1980年,本人在瓦厂石棉瓦车间外照相

随着建材技术升级、人民生活水平提升,传统砖瓦使用率大幅下滑。开始是石棉瓦,后来是铁皮瓦,再后来是彩钢瓦,青瓦从广泛应用到鲜有问津,再到逐渐式微,最后彻底的熄了窑火。

克山制瓦厂跌荡起伏的变革,看似一个企业在变革中的个体命运,但实际上却是传统砖瓦厂共同的变迁史。

大概是在九十年代初,瓦厂关门了。

它的衰落,与国家保护农地资源环境新政有关,也与其体制不适应新时期发展须要有关。这是大势所驱,也是历史发展的必然。

瓦厂关门后,厂区开始租赁给一家制做环保空心砖的企业。中间我到过几次瓦厂,只见瓦窑砖窑早已拆除了,只剩下原先的矩形水塔黑漆漆地竖立在蒿草深处。以前繁华纷扰的厂区,回归原先的静寂,不见一丝人气。在残垣断壁的瓦砾里,堆着一些新厂生产的空心水泥砖。砖垛周围都是荒草,想进去瞧瞧,都找不到一条能行走的小道。

厂区已变库房

2010年时,烘干室的旧房还在,但也残破不堪了。后来再到2016年左右,所有的旧车间厂房基本全拆了。在瓦厂的旧址垒砌了一个仓储企业,仓库举架很高,挡住了视线的天际线,看不远也看不到厂外的东西,可以说这儿早已没有老瓦厂的影子了。

企业东侧,粉碎间东侧原料场

以前红火的丰镇制瓦厂早已了无痕迹,只有东侧几根老建筑残留的木柱和一些砖瓦,是瓦厂昔日辉煌的惟一见证。

联系我时,请说是在二手彩钢网看到的,谢谢!!