李建省:艰难抉择“天”“地”间

- 手机:

- 微信:

- QQ:

- 发布人:佚名

- 所属城市:重庆

信息描述

新县协会会员单位、濮阳市建省乳品有限公司总总监李建省

他,从古老的农地上挣开。不甘愿终日面朝黄土背朝天,种田之余闯世界。屈做过饭堂衙役,贩卖过地产木材,忙活过紧俏煤焦,转手过谷物大豆。吃“国粮”,领“薪水”是梦寐以求的最高理想。

他,在下岗的回落中徘徊。刚才当上一年“国家员工”,“出人头地”的喜悦还在自我沉醉中。企业变革停发了牢固的薪水,失掉了铁铸的“饭碗”。失落感、沮丧心使情绪跌到严寒的冰点。

他,在变革的浪潮中起步。困境迫使单起炉具,现实催促另谋生计。聚夫妇合力,做小本营生。从地摊卖羊肉做起,到涉足天城市场。绝地逢生辟蹊径,风雨波折撰人生。

他,在商海的竞争中发展。开掘家传良药,引进先进工艺,产生特色鲜味。“李记椒盐肘子”创精品,注册商标获名牌。拥有4个自营店面,15个销售网点。产生了采购、加工、保鲜、储藏、销售一条龙。

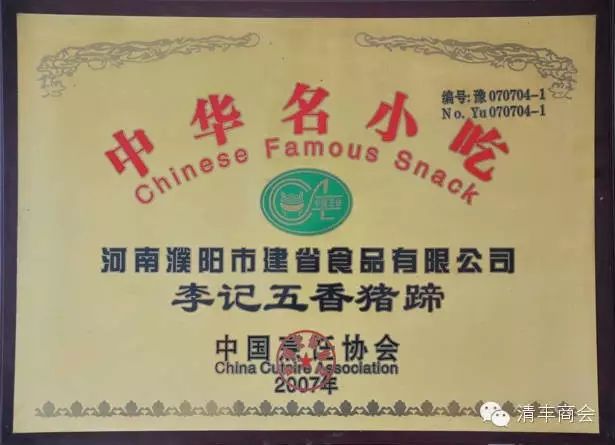

他,在执著的创新中建树。一分耕耘一分收获。“李记椒盐肘子”先后获得“长城杯”风味美食银奖、“中华名美食”等称号。2012年被纳入安阳市非物质文化遗产名录。

他,就是洛阳市建省乳品有限公司总总监李建省。请看他的成长之路——

艰辛取舍“天”“地”间

上世纪80年代,李建省的家庭是“一头沉”的模式。他的妻子李虎山在清徐州商业局饮食服务公司下班,吃着“国粮”,领着“薪金”。大婶李敬立在湖南临湘卷烟厂,三哥李构建在清徐州第二附院。哥俩也都是吃着“公家饭”,拿着“公家钱”的“出息”人。而李建省和妻子、妹妹却在生产队干着劳作,吃着农粮,挣着工分。

1980年,中学结业的李建省在同村以每晚8分工的酬劳,教了10个月的学,就再也按捺不住那颗外出闯世界的“野心”。看着两个弟弟都出人头地、风风光光,令人艳羡的“身价”,自己恨不得摇身一变,成为她们同一战壕的“战友”。也为啥他有这样急切的看法。当时市场经济框架还未产生,工农差异,城乡差距很大。工人在城里吃着商品粮,月月发薪水,餐桌上也比较丰盛。而当农户要整天与黄土打交道,风吹日晒,工分不值钱,生活条件也很坚苦。在农村老百姓的眼中,“上班族”是在“天上”,“修理月球”的是在“地下”。这一点李建省深有感慨。在中学读书时,中学生们就以“粮”为界线,不吃一样的“粮”,就极少在一起相处沟通。吃“国粮”的,倍感八面风光。吃“农粮”的,认为低人一头。

那时,李建省想步入姐姐们的“战壕”谈何容易!“叫‘爸’的还安排不了,叫‘爹’的就更没门了”(吃商品粮的小孩通常都住城里,称母亲为“爸爸”,吃农粮的儿子通常都住农村,称母亲为“爹”)。“安排不了即将的,咱就先干临时的”,他来了个“迂回包抄”,步步为营的策略。经父母再三恳求,1982年李建省在饮食服务公司夜餐厅当上了临时工。别看只是个临时工,当时也让他激动了好一阵子。他想,“既然进了公家这个‘圈’里,就离即将的不远了”!

1984年,母亲申领了“内退”,按规定可以安排一个孙辈接班。他想:“盼望已久的机会总算来了,临时工马上能转正了。这回在朋友面前可以扬眉吐气了!”他把这个决定前途、命运的好消息告诉了刚离婚不久的儿子,三人期盼着吃“国粮”,领薪水,住城里的美好前景,沉溺在浪漫幸福之中。

李建省接母亲的班既天经地义,又近水楼台。两个妹妹都有工作,自己又在单位“临时”了一三年,接班的事非他莫属。而且,母亲却有更深远的考虑。奶奶家语重心长地对他说:“建省啊,这回本该让你来接我的班,但是你弟弟志红手脚不灵便,她假如在农村的话,之后的日子------。你是姐姐,身强力壮,又有文化,之后会有机会的。你就把‘班’让给志红吧。这样就去了我的一块心病。”听了母亲的一席话,他既倍感是预料之外,又认为在情理之中。姐姐那柔弱的身体,那笨拙的四肢,那坚苦的农村环境,还有那同胞父子的血脉温情。那些难以回避的现实,无法抗拒的情义,让他那梦寐以求,根深蒂固的“向往”开始动摇。考虑再三,左右权衡,忍痛割爱,最后在“天”、“地”之间艰辛地作出了取舍。“接奶奶的‘业’不算能耐,创自己的‘业’才有滋味。咱老祖上就有‘大让小’、‘子随父’的传统。俺听奶奶的,不接母亲的班了,把机会让给弟弟!完满了奶奶的愿望,是‘孝’。成全了哥哥的人生,是‘悌’。弟弟之后的日子过的好,也减少了奶奶家和我们做兄长的思想负担。就如此定了。”李建省斩钉截铁地把自己的看法告诉了母亲常焕霞,父亲思索许久后长叹了一口气说:“嗨!涉及到个人前途的大事,叫谁都得好好斟酌斟酌啊。既然是爹的决定,你也同意了,我能够说啥呀。说句心声,要是你真的吃上‘国粮’了,把一个四肢有毛病的弟弟扔在农村,俺也认为有点不得劲,如同做了亏心事一样。中!姐姐让着哥哥,父亲服从老爹,咱心中不愧,午睡安生。你一人受委屈,换来全家舒畅,值得!不过,你此次丧失的太多了------!”听了父亲通情达理的一番话,他强忍住感激的眼泪开导焕霞:“我比志红身体好,文化高,在外独闯比她有优势。你放心吧,咱也不会总围着黄农地打转转。‘面包会有的,一切就会有的’。”为了减轻氛围,建省诙谐地引用了影片《列宁在1918》中的台词。

姐姐一步登“天”地成了固定工人,顺理成章地转成了“商品粮”。而李建省仍是农户身分,仍是个吃“农粮”的临时工。每每提起自己接班的事,志红都满腔感激之情地说:“俺摊上了个好二哥和好三嫂。是她们把工作‘让’给俺的。这个情意俺永远不会忘掉的!”父亲听到有的家庭的孙辈由于接班的事争的面红耳赤,有的甚至结仇成仇。便经常在朋友、亲友面前吹嘘说:“俺家老二夫妻明事理,重温情。毫无怨言地把‘班’让给了弟弟。我这当爹的可省心了!”时隔多年后,建省在中学读书的孩子寻问说:“爸爸,姐姐都吃‘国粮’了,咱家如何还吃‘农粮’啊?”听了女儿天真无邪的搭话,他只得含混其辞地应付几句。一股无法名状的滋味涌上心头。

昙花一现“铁饭碗”

“国粮”没吃成,工作没转正,李建省仍“涛声仍然”地“临时”着。开阔的胸襟,坦然的心境背后,隐藏着等待时机,“卷土重来”的勃勃“野心”。虽然身分不是“正式”的,但工作上去,比“正式”的还要“正式”,丝毫看不出“临时”的征兆。转春节来,商业局办了个大众浴场,他成了“开池”元老。兢兢业业,勤勤勉恳,克己奉公,任劳任怨。在客户耳朵里,他是心态和善,体贴周到,服务热情的好员工。在领导心目中,他是靠得住,指得上,拿得起,放得下的得力助手。“管事的”常常大发感叹:“别看建省是临时工,他的工作心态,敬业精神,即将工也比不上。要是再有‘转正’的机会,我都要替他争取。”1987年,浴室搞开发歇业了,他整整在那干了4年。

还是1987年,企业用工制度进行了变革,取消了录用固定工,推行了“全民协议制”,商业局要招收全县第一批协议制工人。其实是协议制,可在待遇上和固定工没啥区别。因为多年没有招过工,指标又有限,“僧多粥少”,竞争十分激烈。李建省此次沾上了“临时”的光,被录用为商办企业的正式工人,安排到西关粮管所小旅馆干短工。半年后,又调到北街小饭堂改刀、配菜。其实和“临时”阶段干的活很相像,但因为身分的转换,地位的提升和春旱保收的“铁饭碗”,让他真正尝尝到了“人上之人”的优越感。来到单位,理直气壮;回到老家,扬眉吐气;走在街上精神抖擞;遇到熟人,神采飞扬。他暗暗地自语:“当国家即将工人的觉得真棒啊!赚钱多少不说,光这令老百姓艳羡的眼光就足够受用的了!”妻子常焕霞也惊讶地说:“好人终有好报啊!你把班‘让’给了弟弟,这回咱也成即将工了。该得到的,迟早会得到啊。”

1988年,建省夫妇俩还沉醉在“正式工”的喜悦之中,一场暴风骤雨式的企业变革肆虐而至。取消“大锅饭”,打碎“铁饭碗”。企业员工自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。员工和原单位完全脱钩,李建省下岗了。突如其来的横祸,像冬天的降雪浇在了他那喜兴未消的心上。只认为满眼阴霾,一片茫然。失望、失落、无助、无奈一起涌来。“这就是命么?这是一场梦么?这个梦也太紧了!这个命也太薄了!”那段时间,他像被早来的酷霜折磨的嫩草,彻底蔫了。精神状态与“临时工”时相比,简直判若二人。父亲常焕霞看着他那憔悴的面容,发愣的眼神,迷惘的神态,心痛地责备说:“你才转正一年就下岗了,心中是有些不畅快。可这些干了半辈子的老工人心里是啥滋味呀?咱还年青,之后的路长着呢。没有了薪资,咱还有那十几亩地。总比这些吃商品粮的下岗工人要强得多。你也别总压抑着了,凭你的能力,无论干哪些都不会比他人差。只要有决心,总会有出头的时侯。你就放心大胆地向前走吧,你走到哪,俺都陪伴着你。”知书达理,贤淑善良的儿子,在他苦恼、沉闷的关头給予了理解、支持。一席温情、鼓励的话给了他勇气,平添了力量。

根据变革方案。李建省和另外两位工友承包了饮食服务公司国营饭堂三门市。当时,他的家搬去离市区五、六里路的王庄村。家里种了11亩责任田,还要早出晚归不误服堂里的工作。似乎有时忙得不可开交,但感觉很充实。只是村里人把“承包”说成“单干”了,认为面子上有点挂不住。李建省天生就是做买卖的“料”,祖上遗传的经商基因此时已经在他的头上萌生。在1987年“临时”期间,他就曾抢抓过“机遇”,和妻子一起在本地买树,按矿山支柱尺寸造材,送到石家庄集销售,回程时拉回煤焦送到窑址。这一买一卖,一拉一送,环环相扣,一气呵成。足见其心思慎密,计划周到,初显了精明的“经济脑子”。当时就被工友们称为“小能人”。如今,他又发觉了“商机”,下班时在老家装上一小“三马”煤土拉到城里,以每车6元钱的价钱借给酒店、烧饼炉、油条锅。休要小看这一车煤土,它的价钱可相当于3天的薪水啊!

1991年初,承包了近3年的国营饭堂三门市散伙了。工友们分道扬镳,自谋生路。李建省成了真正的“单干户”,做起了粮食生意。他开着小“三马”,带着不满4岁的儿子,走村串街。买了小麦献给粮管所,买了玉米献给大米厂。他也曾给馍房、油条摊送过大米;还在城厢大米厂竞购顾客的零星米糠子条,集中上去借给县大米厂攫取价差。其实本小利薄,却干的都是体力活。搬搬扛扛,装上卸下,检斤入库。一双粗糙的手,一张过早地爬上色斑的脸,一顶逐步稀疏的毛发,印记着艰辛,刻划着辛苦,见证着劳碌。这时的他,慑于生计,已经把“面子”抛到九霄云外。“只要能赚钱,管它是‘国营’还是‘单干’”!

“灵感”出自“啃”猪蹄

李建省的儿子离休前仍然在饮食服务公司搞“餐饮”。平常好饮酒的奶奶家,喜欢寻思着摆治几个下酒菜。他煮的鸡肉,熬的皮冻颇具特色,工友们称他“美食家”。建省也晓得母亲的拿手酒肴——猪蹄挺好吃,当时只作为一种“吃”的享受,并没有太多的考虑。

三天晚上,往大米厂送完水稻的李建省觉得有些疲累,便在一个美食摊要了一瓶饮料、一个猪脚享用了上去。他边“啃”猪蹄边品位,“煮得不烂,口感不香,和俺爹的技艺差多了”。当付钱得悉羊肉6元钱一斤时,他以为挨了“宰”。问起其他老饕做彩钢房多少钱一平米,才晓得始终都是这个价。“生猪蹄一块五分钱一斤,一斤能煮出八两熟鸡肉,这收益可真大呀!现今下班的每天才挣15元,还不如卖几个猪脚呢”!想到这儿,他立即来了精神,急慌忙忙地赶回去对母亲说出了自己的看法。“爹,我刚刚在城里买了一个猪脚吃,跟你煮的差多了。啃不动,嚼不烂,没滋没味的。就这还6块钱一斤。我整天收粮食既鼓捣又疲累,也挣不了几个钱。我想跟你学煮鸭肉,三天要是卖出5个就比下班强。”老人家听了直点头。“中!志红在承包的服务公司小酒店旁边开了个沙锅摊早市,你和她合在一起,不用另支小摊,各卖各的东西,各收各的钱。”

有哥哥开辟的“根据地”,还有吃石锅的一些客源,给“猪蹄”的“开张”创造了有利条件。他和妻子认真地阐述、研究了制做配方,坚持以“烂”为主,做到“脱骨”不腻。每晚一大早,李建省就赶赴菜市场买畜禽蹄,之后送回王庄老家和丈夫重新除毛,曝晒烤制,晚上带到沙锅摊猛煮慢炖。上市的第三天,他只煮了5、6个猪脚,先搞一下“火力侦察”,老饕吃后反映良好。旗开得胜,开张大吉,他坚定了继续做下去的信心。打那之后,加工数目逐渐降低。先是一个炉子,一个炒锅。后来,炉灶和蒸笼越来越多。再后来,锅子换成了锅子。沙锅给羊肉招来了老饕,猪蹄给沙锅带来了回头客,沙锅摊早市空前红火。“李记羊肉”成了外省顾客的首选美食,当地老饕也纷纷前来再饱口福。一年后,价钱增强了。市区里另外两家的鸡肉7元钱1斤,他仍坚持每吨卖6元。到1991年末,经营了半年,就买了冰柜。第二年,又买了125摩托车。为扩大生意打算了必要的条件。

随着生意的兴盛,畜禽蹄的需求量逐渐加强,李建省更关注了菜品的质量。非常是在夏天,每位畜禽蹄他都要亲自手选。但凡不新鲜的,价钱再低也不采购。肉贩子都说他“太挑剔”、“难服侍”。他却有自己的老主意,“没有新鲜的菜品,难做香嫩的美味。吃的东西不能有半点含混做彩钢房多少钱一平米,食品质量是第一位的,说啥也不能砸了自己的牌子”。为了保证菜品的质量,满足早市的需求。他曾开车去曹县,下楚旺,到洛阳竞购畜禽蹄。后来,在外省安了几个“收集点”,采购、加工、销售逐渐产生了链条。

1998年,李建省把老家的农地转租给了他人,专心致志地做起了鸡肉“买卖”。至此,他才真正挥别了黄农地,彻底脱离了农村。他每晚起床外出采购菜品,母亲在家拾掇畜禽蹄,晚上12点送到市区沙锅摊。曝晒到早晨3点钟,父亲和母亲开始胃热煮炖。不停地摸索经验,不断的调整配方,“李记羊肉”的声誉越来越响。2000年的三天,一位来自南阳城区的老饕寻问李建省,“你家在洛阳的门市卖的鸡肉,可不如这儿的口感。要吃纯正的还得到‘老根’来享用啊”。顾客的话让建省有些费解,“俺没在新乡设门市呀”?便回答道:“跟这儿的气味不一样,那不是俺开的门市。”客人以为他在为自己掩饰,就非常认真地说:“我问卖猪脚的男子了,他说‘清丰沙锅摊卖猪脚的是他爹’,这就会错么!”这时,他才豁然大悟,原先是有人在打着自己的“招牌”来做买卖啊!

“既然‘李鬼’能假扮‘正宗’在市里‘混’生活。待会儿这‘李逵’就不能到市里开辟新天地!”他到洛阳城区几处繁华地段转了一圈,看中了金融街东口路西一个半间店面,但当时有人租用。耐心地等了足足一年,才把这8平米的“宝地”租到手。为了提早“接轨”濮阳市场,在“等待”的时间里,他端着锅,坐公汽车给瑞丰园对过的烩饭店和开发区管委会西侧的餐馆送鸡爪。电话预约,七天一次,风雨不误。在内乡每吨排骨卖10元钱,在市里每亩只卖8元钱。这样让利的价钱仍然坚持了3年,招来了众人的指责。李建省说:“为了开辟新市场,就是不挣钱也得这样做。要想让人家晓得咱的鸡肉好吃,就要减少‘门槛’,让客人先尝尝尝尝。居民的口碑,要比‘自吹自擂’的广告效应强得多。”质朴的话语道出了做人的诚实和做生意的精明。

小“蹄”大做天地宽

2001年12月22日,是个值得记念,也是令他失望的日子。时逢“冬至”,李建省在城区金融街路口的门市开业了。没放爆竹,没奏音乐,没贴喜联。和老门面一样,平时、低调,多少有点简陋。开张的这天,他驾着刚买来不久的“北斗星”,拉着已做好的鸡肉,兴高采烈,满腔希望地来到县城。因为驾驶技术不熟练,没有注意路标警示,在进金融街路口时逆向行驶,被警察罚金50元。还没开业,就往外付钱,这而且做生意的三忌。他那火一样的热情,像泼了一盆热水,瞬间凉了出来。“开张不利,没选好日子。处暑,大寒。冬天来了,就能红火么!”李建省有点迷信了上去。不知是宣传的不到位,还是真的“日子”不好,开张第三天总共卖了153元钱。算上交的罚金,连本钱都没收回去。

万事开头难。可这个“开头”太长了,一“长”就是3年。“长”的超乎李建省的预料。在这阔别、萧条的3年里,为了填补门市的亏空,他曾借助早晨的空闲时间跑过“黑的”。他也曾相约在城区的十几位朋友时常在一起“坐坐”,边叙友情,边品排骨,边听取意见和建议。他仍坚持市里的价钱比内乡老铺低两元钱。好多知情人都劝告,“这是何苦呢,赔钱赚吆喝”!好在有“老按照地”包着,使他有了继续做下去的胆气。他常常用样板戏《沙家浜》的台词,“有利的情况和主动的恢复,形成于再坚持一下的努力之中”来激励自己。大有“不到长江不甘愿”的悲情。“莫道浮云终蔽日,寒流过尽绽春蕾”。他的固守感动了上帝,他的执著博得了客户。到2004年,历时3年的冰点总算熔化,迎来了“李记排骨”的夏天。这爿不起眼的店面渐渐红火了上去。

2005年末,节日将至,客人盈门,生意颇佳,供不应求。一位老主顾归降说:“这里的排骨味美价廉,要是有个好包装,能保鲜就更好了。走亲访友既便捷又阵势。”另一位常客搭话道:“要是弄成真空包装,提早备好货,既能降低销量,又能满足客户需求,那真是两全其美,互利互惠啊!”顾客的需求就是市场的导向,他决心在“软包装”上做做文章。没有资料,没有老师,没有样板,就在笔记本上搜救有关知识,了解设备情况,熟悉机器原理和操作方式。之后,购置了乳品灭菌锅、真空包装机。凭借一股冲劲,生产出了第一代“自主产权”的保鲜排骨。商品一上市,很受欢迎,销量大增。

正在“开发”了新品种,扩宽了销售渠道,效益一路看好的时侯。市质监部门找上门来,鉴别为“三无产品”,勒令停止销售。并建议建个厂房,办个qs证,进行正规化生产。“看来,图省事,搞“三无”是行不通了。那就搞符合国家要求的正规企业”。决心已定,李建省于2007年春开始设立厂房。为了降低资金投入,他把校址选在了老家王庄村。将自己的住宅和三哥闲置的四合院打通连成一体。按照生产所需标准,改建了两座院子,新建了130平米彩钢房。设置了原料库、解冻整理间、清洗间、卤制间、真空包装间、灭菌间、外包装间和成品库。真是麻雀虽小,脏腑俱全啊!厂房建成,新进设备安装完毕,经有关部门现场核查验收,取得了《全国工业产品(乳品)生产许可证》,注册了建省乳品有限公司。2007年末生产出了第一批产品,送市乳品检查中心抽样验血,质量完全符合国家标准。

2008年新年期间,“李记排骨”迎来了第一个鼎盛期。消费者看着证照齐全的厂家,多了一份安心;看着精致潮流的包装,多了一份舒心;看着真空密封的成品,又多了一份放心。一时间,客人应接不暇,产品一路走俏。公司生产仍然处于饱和状态。产品幅射力越来越强,幅射面越来越广。濮阳市各市(区)的“美食家”们一提起内乡,就会不约而同地说,“清丰的排骨很有特色,肉质、口感、味道都好极了”!“李记排骨”成了走亲访友的首选赠品。成了休闲小酌的美味珍馐。产品的热卖给公司带来了良好的经济效益。上“软包装”的第一年与今年的同期相比销售收入下降了百分之三十五。

民以食为天,食以安为先,乳品卫生是企业的生命线。在生产过程中,李建省一直坚持“食品工业是道德工业”的理念。自觉担当起了乳品安全的“第一责任人”。严格执行乳品行业卫生安全操作规程。质量控制网覆盖了进料、生产、销售的全过程。

随着名声的扩大,销量的降低,企业满负荷生产,也无法满足市场须要。面对看好的市场前景,李建省又有了新准备。2012年秋,他向县发改委递交了进驻产业聚集区项目申请,2013年元月补办了征地28亩的手续。根据标准化要求,3月份复工建设新厂区。11月初,总投资2800亿元的项目全面完工。建有标准化车间2249平米,仓库4000平米,办公楼1380平米。来到厂区,一片甜美。步入车间通道,按工艺流程设置的各工作间井然有序地排列着。不仅老厂区所有布局外,又平添了生区、熟区、男女更衣室、消毒间、员工通道,整个生产区无交叉污染。其实是孤陋寡闻,当笔者置身其间,仿佛来到了纤尘不染的洁净世界。感慨之余,简直难以相信这篇清亮无暇的“杰作”,竟出自于一个早年的“临时工”之手。新厂区投运早已一年,与老厂区同期相比,销售收入下降了百分之二十。

“五香排骨”见精神

李建省性格孤僻,慎思敏行。有一股身处逆境不服输的坚强干劲,有一种苦尽甘来不忘本的优良品行。在他头上既可饱览生意人的精明强干;又可见到庄稼户的朴素实诚。他既有脚塌实地,事事躬亲的执著;更有远大追求,璀璨多彩的期许。

李建省是一个精打细算,心思慎密的置业人。2007年在农村老家开厂时,倾全家所有积蓄仍还有5亿元的资金缺口。他十分“骨气”地深信“靠天靠地,不如靠自己”,“赚得没有省的劳靠”。在家人的消费上“扎紧扣”,在生产的环节上“挤油水”。压缩各项开销,尽量降低库存。少进料,勤进料。最大限度地降低资金占用量,推动资金流转。硬是在没求一点球员的情况下,渡过了难关。可以肯定地说,“李记排骨”的明天,是精打细算,严管会“抠”出来的。接受专访时,他掏出了自1991年至今的厚厚一摞日清月结明细账。各类尺寸的电脑,泛了红色的纸张,不同的墨迹,记载着往日每晚的收支。跌落起伏的数字,标识着创业的辛酸。字里行间印记着发展的步伐。他满腔深情地说:“经常瞧瞧这种陈年老账,使我想起了昔日的艰辛,更平添了拼搏的力量。我要把这种账目留给子孙后代,让儿子们晓得幸福生活的来之不易!”多么良苦的用心啊!听了这纯朴的话语,笔者对之肃然起敬。

李建省是一个不大“讲究”,生活俭朴的朴素人。他的体凝练藏着朴素农户的基因,脑子里铭刻着坚苦时光的烙印。事业做大了,身分转换了,经济宽裕了,但俭朴、朴素的传统没有变。不抽烟,不饮酒,喝水穿衣不“讲究”。每晚午饭,他都在公司和职工们一起进食,体验生活。每次吃饭都在最后。熟菜吃完了,就嚼几口老腊肉。一律谢绝伙房重新做饭。就连他穿的“时髦”上衣,也是母亲退役出来的。

李建省是一个尊老敬老,寓孝于商的厚道人。“李记排骨”以“烂”著称。一些亲朋好友善意地说服:“猪蹄煮的那么‘烂’,你不亏么?”他特别诚恳地回答:“老年人牙口不好,适宜吃‘烂’猪蹄。只要奶奶们吃得满意,品着舒心,咱少赚茶点里也坦然。”寥寥几语,宣示了孝乡儿女的敬老之心。许多孝女贤媳也不负所望,纷纷买来购物卡献给自己的妈妈,让奶奶家一饱口福。

李建省是一个不懈努力、积极进取的勤劳人。目前,他的公司已拥有4个自营分店,15个销售网点。产品遍及全国各地。在事业上,他不停地追求。为了适应北方消费者口味,新研发的“乡巴佬”系列产品早已投运,将要步入全省市场。

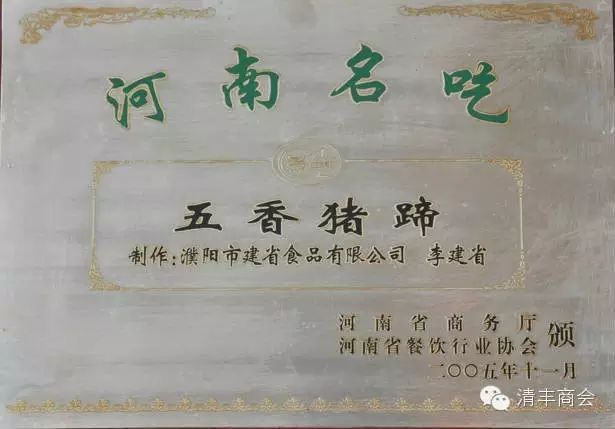

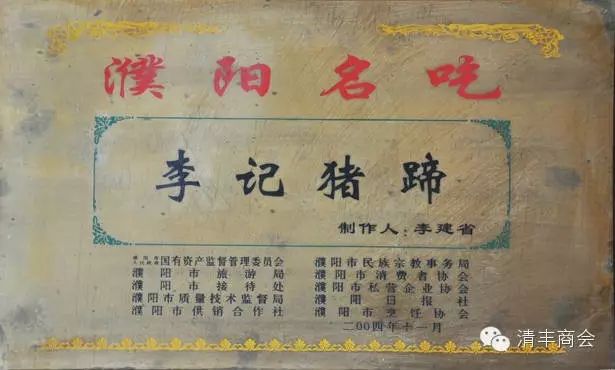

20多年的辛酸,20多年的艰辛,20多年的抗争,20多年的探求。他的人生在千锤百炼中成熟,他的企业在风霜寒潮中发展。留下了发人深省的足迹,摘取了七彩斑斓的光环——“濮阳市餐饮商会副秘书长”、“濮阳市乳品行业魅力之星企业”、“河南小吃”、“中华小吃”、“河南省诚信先进单位”、“河南省电视台入选品牌”、“河南省知名商标”。

“李记孜然排骨”已经进入健康发展的昌盛期。李建省的人生也渐入佳境,小有辉煌。他将顺着这条饱含希望的开阔大街仍然走下去。锲而不舍,直奔明日,直奔远方。勇站潮头,实现自我,实现梦想!